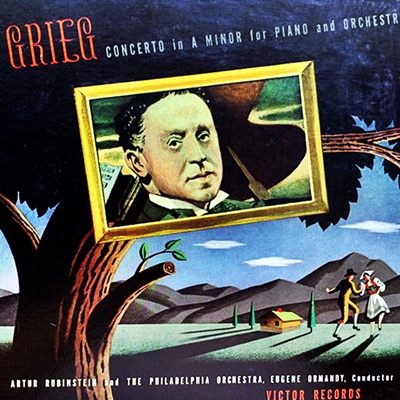

Home|ルービンシュタイン(Arthur Rubinstein)|グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

(P)アルトゥール・ルービンシュタイン:ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1942年3月6日録音

Grieg:Piano Concerto in A Minor, Op.16 [1.Allegro Molto Moderato]

Grieg:Piano Concerto in A Minor, Op.16 [2. Adagio]

Grieg:Piano Concerto in A Minor, Op.16 [3.Allegro Moderato Molto E Marcato]

西洋音楽の重みからの解放

その年に、グリーグは妻と生まれたばかりの子供を連れてデンマークに行き、妻と子供はコペンハーゲンに滞在し、自らは近くの夏の家で作曲に専念します。

その牧歌的な雰囲気は、彼がそれまでに学んできた西洋音楽の重みから解放し、自らの内面に息づいていた北欧的な叙情を羽ばたかせたのでした。

ノルウェーはその大部分が山岳地帯であり、沿岸部は多くのフィヨルドが美しい光景をつくり出しています。そう言う深い森やフィヨルドの神秘的な風景が人々にもたらすほの暗くはあってもどこか甘美なロマンティシズムが第1楽章を満たしています。

続くアダージョ楽章はまさに北欧の森が持つ数々の伝説に彩られた叙情性が描き出されているようです。

そして、最終楽章は先行する二つの楽章と異なって活発な音楽が展開されます。

それは、素朴ではあっても活気に溢れたノルウェーの人々の姿を反映したものでしょう。また、行進曲や民族舞曲なども積極的に散り入れられているので、長くデンマークやスウェーデンに支配されてきたノルウェーの独立への思いを反映しているとも言えそうです。

グリーグはその夏の家でピアノとオーケストラの骨組みをほぼ完成させ、その年の冬にオスロで完成させます。しかしながら、その完成は当初予定されていたクリスマスの演奏会には間に合わず、結局は翌年4月のコペンハーゲンでの演奏会で披露されることになりました。

この作品は今日においても、もっともよく演奏されるピアノ協奏曲の一つですが、その初演の時から熱狂的な成功をおさめました。

初演でピアノ独奏をつとめたエドムン・ネウペットは「うるさい3人の批評家も特別席で力の限り拍手をしていた」と書いているほどの大成功だったのです。そして、極めつけは、1870年にグリーグが持参した手稿を初見で演奏したリストによって「G! GisでなくG! これが本当の北欧だ!」と激賞された事でした。

初演と言えば、地獄の鬼でさえも涙するような悲惨な事態になることが多い中で、この協奏曲は信じがたいほどの幸せな軌跡をたどったのです。

なお、グリーグは晩年にもう一曲、ロ短調の協奏曲を計画します。しかし、健康状態がその完成を許さなかったために、その代わりのようにこの作品の大幅改訂を行いました。

この改訂で楽器編成そのものも変更され、スコアそのものもピアノのパートで100カ所、オーケストレーションで300前後の変更が加えられました。

ですから、現在一般的に演奏される出版譜はこの改訂稿に基づいていますから、私たちがよく耳にする協奏曲と、グリーグを一躍世界的作曲家に押し上げた初稿の協奏曲とではかなり雰囲気が異なるようです。

迸る情熱を自由奔放にあふれ出している

ルービンシュタインは天才肌のピアニストでした。若くしてその能力を開花させあまり練習しなくてもそこそこには聴衆を満足させることの出来る能力を持っていました。そんなルービンシュタインに衝撃を与えたのがホロヴィッツの登場でした。時代が19性的なロマン主義から即物主義に移り変わる中で、ホロヴィッツのような抜群のテクニックに裏打ちされた演奏がもてはやされる時代になった事思い知らせれたのです。

そして、その衝撃はルービンシュタインだけではなく、多くのピアニストが時代に取り残される危機感を持ちました。そして、彼らの多くはホロヴィッツのコンサートに通ったと言われています。つまりは、彼の演奏から時代が何を求めているかを盗み取ろうとしたのです。

当時、ホロヴィッツのコンサートは聴衆の半分がピアニストだと揶揄されました

そして、ルービンシュタインは結論として練習嫌いの遊び人ピアニストの道は捨てて、スペイン国境に近いフランスの山奥に隠遁し、毎日夜遅くまでピアノに向かう修行僧のような日々を送ることに決めました。

そして、その「学び直し」によって、彼は1970年代までトップ・ピアニストとして生き延びることが出来たのです。

これはよく知られた話です。

しかし、私が彼の録音を聞いていてつくづく感心するのはそのメンタルの強さです。おそらく、ホロヴィッツになくてルービンシュタインにあったのは何があっても自分を信じることが出来るメンタルの強さだったのでしょう。

彼は、お気に入りなのかどうかは分かりませんが、グリーグやラフマニノフ、チャイコフスキーの協奏曲を何度も繰り返して録音しています。グリーグなどは4回もスタジオ録音しているほどです。

おそらく、それはお気に入りであったのかもしれませんがレーベルからの要望もあったからでしょう。そして、レーベルからの要望があると言うことはそれだけ人気があったと言うことです。

ホロヴィッツの指はユートピアだと言われました。ヴァイオリンの世界ではハイフェッツのことを音のサーカスとよんだ人がいました。

それに並べて言えば、ルービンシュタインこそは天性のショーマンでした。

演奏会というものは音楽だけで成り立つものではありません。

おそらくは、その場に相応しい立ち居振る舞い、その場にいる聴衆が期待するような演奏をすること等など、多くのプラスαによって成り立つものです。そう言えば、高々と腕を上げてピアノに叩きつけるルービンシュタインの姿をまるでボクシングのチャンピオンのようだと評していたのは吉田秀和氏でした。

そして、その姿に聴衆は熱狂したのです。

そして、そう言う己の姿にルービンシュタインは亡くなるまで自信を持ち続けていたのです。

しかしながら、録音というのは残酷なもので、コンサートであれば音楽を彩ってくれるであろう様々な要素を遠慮会釈なしにはぎ取っていきます。

音楽を花にたとえれば、その花を飾っているまわりの要素が全てはぎ取られ、花そのものだけが残るのです。そして、コンサートでは美しい花だと思っていたものが実が萼(がく)だったと知らされるのです。

ですから、数多く録音した作品を聞き比べてみれば、明らかに演奏のクオリティは「SP盤>モノラル録音>ステレオ録音」という定式が成り立ちます。そして、後世に残った録音の数多くがステレオ録音盤だったことがルービンシュタインの不幸だったのかもしれませんが、そんな事を思い悩むほど彼のメンタルは弱くなかったのです。

彼にとって大事なのはコンサートで熱狂する聴衆であり、その聴衆の中に自分のミスタッチを発見しようなどと目を光らせる奴がいても、最後のブラボーがあればそれで彼は満足できたのです。

もしも、そのような図太さがあればホロヴィッツはもっと生きやすかったと思うのですが、逆に言えば、そんな図太さがあればホロヴィッツというピアニストは存在しなかったでしょう。

それだけに、こういう古い録音こそは大切にしなければいけません。

ここには確かなテクニックに裏打ちされた、絶頂期のルービンシュタインの音楽が刻み込まれています。

彼は後に「自分のピアノの音はすみずみまで聞き取れなければいけない」と述べてピアノを叩きまくり、結果として売り物にならない録音を残したこともあります。人間、どんなきれいな言葉で飾っても年をとれば衰えるものです。それでも彼はショー・ビジネスのチャンピオンであり続ける限り、いかなる批判も意に介さずレーベルにも何の文句も言わせなかったのです。

しかし、ステレオ録音機の演奏は結果としてあまりにも問題の多い演奏が増えていきました。

それだけに、こういう古い録音が大切なのです。

ここには確固たるテクニックに裏打ちされつつ、己の迸る情熱を自由奔放にあふれ出しているこの上もなく魅力的なルービンシュタインがいます。そして、オーケストラもまたそう言うルービンシュタインに煽られてただの伴奏でおさまる気配はありません。

チャイコフスキーの録音クオリティがほんの少しさえないのが残念ですが、グリーグとラフマニノフに関してはSP盤のクオリティがいかに優れていたかを思い知らせてくれます。

もしも、こういう録音を聞いたことなくしてルービンシュタインに疑問を呈する人がいれば、それはあまりにも視野が狭いと言わざるを得ません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2022-02-18:コタロー

- 壮年期のルービンシュタインの颯爽とした趣きが大いに感じられる演奏です。オーマンディの伴奏指揮も実に見事です。

さらに録音が80年も前にも拘らず、大変優秀です。

これは拾い物の演奏ですね!

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)