Home|トマス・イェンセン(Thomas Jensen)|シベリウス:レンミンカイネン組曲(4つの伝説曲)

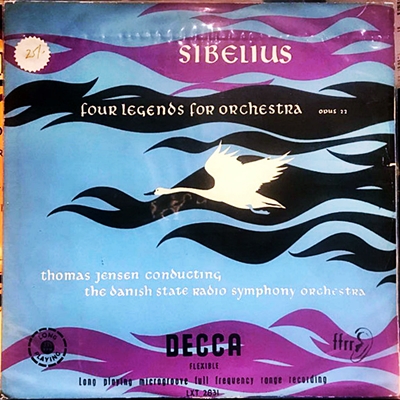

シベリウス:レンミンカイネン組曲(4つの伝説曲)

トマス・イェンセン指揮 デンマーク国立放送交響楽団 1953年7月6日録音

Sibelius:Lemminkainen Suite, Op.22 [1.Lemminkainen and the Maidens of the Island]

Sibelius:Lemminkainen Suite, Op.22 [2.The Swan of Tuonela]

Sibelius:Lemminkainen Suite, Op.22 [3.Lemminkainen in Tuonela]

Sibelius:Lemminkainen Suite, Op.22 [4.Lemminkainen's Return]

民族のアイデンティティ

レンミンカイネン組曲

シベリウスにとってオペラの作曲は一種のトラウマとなっています。

カレワラの英雄レミンカイネンを主人公とした作品を何度か構想するのですが、そのたびに己のオペラに対する適正のなさを思い知らされるのでした。しかし、そうして断念したオペラの断片から「4つの伝説曲」が生み出されたのですから、才能のない作曲家から見れば羨ましい限りの話でしょう。

- レンミンカイネンと島の乙女たち

- トゥオネラの白鳥

- トゥオネラのレンミンカイネン

- レンミンカイネンの帰郷

ただし、この4曲を「組曲」としているのは便宜的なもので、それら4曲は全てバラバラで出版されていて、さらには改訂に次ぐ改訂で、最終形に辿り着いたのは1896年の初版から50年以上もたった1954年のことでした。さらに、演奏順についても指揮者にゆだねられていて、必ずしもこの順番伝送する必要もないと言うことになっているようです。

ですから、これら4曲はまとめて演奏される必然性は低く、個別に演奏されることの方が一般的です。

「トゥオネラの白鳥」はこの「4つの伝説曲」の中の第3曲として位置づけなのですが、単独で取り上げられる機会の多い作品です。

「トゥオネラ」とは「カレワラ」に出てくる黄泉の国のことで、そのまわりには黒い川が流れていて神聖な白鳥が悲しみの歌を歌っているとされています。日本の仏教説話である三途の川よりは遙かにロマンティックです。

ところが、「カレワラ」では英雄レミンカイネンは愛したポヒョラの娘を得るために娘の母親からその白鳥を捕まえてくるように命じられます。当然のことながらそのような試みは失敗するのですが、ここではその神秘的なトゥオネラの白鳥が描かれています。

それに次いで演奏機会の多いのが第4曲の「レンミンカイネンの帰郷」です。レミンカイネンンの蘇生後の帰郷を描いているこの作品は演奏効果も高いからでしょう。

それに対して、「レンミンカイネンと島の乙女たち」と「トゥオネラのレンミンカイネン」は演奏機会はそれほど多くはありません。

島に住む名家の娘キュッリッキを見初めて妻にする話や、トゥオネラの白鳥を得ようとして失敗し黄泉の国トゥオネラに運ばれる話というのは、今ひとつ人気は出ないようです。

暖色系のシベリウス

この録音を聞いていて、友人がこのオーケストラのことを非常に高く評価していたことを思い出しました。確か2019年の来日公演だったと思います。もちろん、彼はかなりのクラシック音楽オタクですから、今さらヨーロッパからのオケだからと言って有り難がるような人物ではありません。それどころか、技術的にはそれほど上手くないといいながら、評価していたのです。

では、彼が何を評価したのかというと、今や多くのオーケストラが失いつつある「音色」を保持していることにたいしてでした。

確か、何人か集まって「最近は日本のオケも技術が向上した」という話になって、ヨーロッパのオケなどと較べてもそれほど遜色はないのだから、何も高いチケットを買って来日オケの公演なんて聴きに行く必要はないというような事を話し合っていたのです。

その時に、彼が技術的なことには同意しながらも、どうしても日本のオケには「色」がないのが残念だという文脈の中で、デンマーク国立交響楽団の来日公演について語ったのでした。

それには、一同大いに賛同の意を示し、そしてその「色」を失いつつある事の弊害はヨーロッパの一流と言われるオーケストラに於いてこそ「深刻」な事態になっているのではないかという話でさらに盛り上がりました。つまりは、私がいつもぼやいている「無味・無臭」「蒸留水」のような響きが跋扈しているという事への懸念でした。

そんな事を、この録音を聞いてるうちに思い出してしまったのです。

デンマーク国立交響楽団はデンマーク放送協会(DR)専属のオーケストラなので、デンマーク放送交響楽団とかDR放送交響楽団とも呼ばれることもあります。

そして、彼が、このオケには「色」があると言ったのは、ここで録音されているオケの「色」みたいなものが今も失われずに保持されているんだろうなと思ったしだいなのです。

おそらく、シベリウスの音楽としては「暖色系」の響きかもしれません。しかし、この「暖色系」の色合いこそがこのオケの持ち味であり、その伝統を失うことなく今も引き継いでいるのでしょう。

もっとも、カレリア組曲と較べれば、さすがに「4つの伝説曲」はいささかヒンヤリしますが、それでもどこか温かみにつつまれた響きは魅力的です。

暖色系のシベリウスというと、セーゲルスタムの交響曲録音(灼熱系?)を思い出すのですが、これはあれほどにあくどくもなく上品です。そう言う意味では、デンマークという国が持っている品格のようなものが感じられる演奏です。

なお指揮者のトマス・イェンセンについては知るところはほとんどないのですが、ニールセンの門下生で最晩年はデンマーク放送交響楽団の首席指揮者を亡くなるまで務めた人物です。そう言う意味では、彼もまたこのオケの伝統の貴重なつなぎ手だったと言えるのでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-05-31:コタロー

- シベリウスの「レンミンカイネン組曲」の全曲録音というのは、かなり珍しいのではないでしょうか。それだけでも資料的な価値が十分にあります。

デンマーク国立放送交響楽団は、いわば木目調の自然な風合いが魅力的ですね。イェンセンの指揮もそんなオーケストラの個性をうまく引き出していて、とても良いと思います。北欧の厳しい大自然に屹立しているというよりは、人肌を思わせるぬくもりを感じさせるユニークなシベリウスです。まさに、シベリウス好きにはたまらない演奏ですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)