Home|クリストフ・エッシェンバッハ(Christoph Eschenbach)|ベートーベン:ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 作品15

ベートーベン:ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 作品15

(P)クリストフ・エッシェンバッハ:ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1966年11月30日~12月1日録音

Beethoven:Piano Concerto No.1 in C Major, Op.15 [1.Allegro con brio]

Beethoven:Piano Concerto No.1 in C Major, Op.15 [2.Largo]

Beethoven:Piano Concerto No.1 in C Major, Op.15 [3.Rondo. Allegro]

若きベートーベンの自信作・・・大協奏曲!!

ベートーベンは第2番の協奏曲の方にはたんに「協奏曲」として出版していますが、この第1番の方は「大協奏曲」としています。それはこの作品に寄せる並々ならぬ自信の作品でもあったわけですが、大編成の管弦楽とそれに張り合うピアノの扱いなどを見ると、当時としては大協奏曲と銘打っても不思議ではない作品となっています。

この作品はベートーベンがウィーンに出てきて間もない頃に書かれたと言われています。当時のベートーベンは作曲家としてよりもピアニストとして認められていたわけですから、モーツァルトと同様に、自らの演奏会のためにこのような作品は必要不可欠だったわけです。

演奏効果満点の第1楽章と、将来のベートーベンを彷彿とさせるに十分な激しさを内包した最終楽章、そしてもこれもまたベートーベンを特徴づける詩的な美しさをもったラルゴの第2楽章。どれをとっても演奏会用のピースとして求められるあらゆる要素をもったすぐれモノの協奏曲です。

なお、この作品の第1楽章にはベートーベン自身による3種類のカデンツァが残されていますが、これらは作曲当時に書かれたものではなくて、かなり後になってからルドルフ大公のために書かれたものだと言われています。

ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 作品15

- 第1楽章 Allegro con brio

- 第2楽章 Largo

- 第3楽章 Rondo Allegro

悠然たるカラヤンのテンポはエッシェンバッハのよく歌うピアノに相応しく思える・・・のですが・・・。

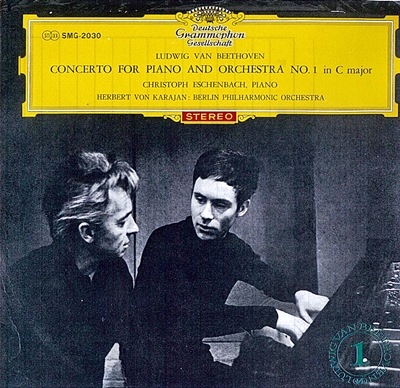

これは不思議な録音です。何故ならば、初発のレコードのジャケットを見てみると右下に大きく「1」と記されているからです。これは、上の方に大きく「Concerto for Piano and Orchestra No.1 in C major」と記されているのですから、ピアノ協奏曲の「第1番」を示しているのではなく、全集としての通し番号として記されたものだと考えるのが普通でしょう。

しかしながら、エッシェンバッハとカラヤンによる協奏曲の録音はこれ一枚だけで終わってしまい、カラヤンは結局は70年代に入ってからアレクシス・ワイセンベルクをパートナーとして全集を完成させることになるのです。さらに言えば、そのワイセンベルクとの全集はドイツグラモフォンではなくてEMIで録音しているのです。

ベートーベンのピアノ協奏曲全集と言えば「大ネタ」ですから、ドイツグラモフォンにしてみればこの組み合わせで完成させたいという意向は強かったでしょう。しかし、何らかの理由でそれが頓挫し、あまつさえEMIにそれをさらわれたのですから痛恨の極みだったことでしょう。

では、どうしてそんな事が起こってしまったのかを邪推してみれば、エッシェンバッハを起用したのがレーベルサイドの意向だったからではないかと考えるのです。

エッシェンバッハは前年(1965年)のクララ・ハスキル・コンクールで優勝してメジャー・デビューのきっかけをつかみます。

ドイツグラモフォンはその才能に目を付けたのでしょうし、カラヤンもまたデビューしたばかりの才能ある若手と録音を行って関係を築こうとする傾向がありました。

そして、結果として残された録音を聞けば、それが素晴らしいい成果となったことは誰の耳にも明らかでしょう。

最初の一音が出た瞬間、常のカラヤンとは異なった悠然たるテンポであることに驚くのですが、それがエッシェンバッハのよく歌うピアノには非常に相応しく思えるのです。

しかしながら、後のワイセンベルクとの録音を聞き直してみると、何故かこの第1番だけは他とは違って悠然たるテンポを採用しているので、もしかしたらこれがカラヤンの解釈だったのかも知れません。

そして、逆に、後のエッシェンバッハの協奏曲録音を聞いてみると、どちらかと言えばその様なあっけからんとした音楽からはほど遠いところにあったような気がします。

音楽と私生活は切り離して考えるべきでしょうけれども、それでも孤児という厳しい生活環境のなかで口もきけなくなるほどの過酷なエッシェンバッハ生い立ちを知れば、彼の音楽の底に深い闇を見いだすことは許されるかも知れません。

特に、ピアニストの足を洗って指揮者に転身してからはその傾向はより色濃くにじみ出るようになりました。

そう考えれば、このような牧歌的で悠然とした音楽に我慢できなかったのはカラヤンではなくて、エッシェンバッハの方だった可能性が高いように思われるのです。

そして、この牧歌的によく歌うエッシェンバッハのピアノは、カラヤンの流儀に身を添わせたものだった可能性が高いのです。

まあ考えてみれば、あのカラヤンが自らの方向性を曲げてまでソリストに添うなどと言うことは考えられませんから、そう考えるのが妥当でしょう。

それでも、この録音は数ある第1番の録音のなかでは優れものの一枚であることは言うまでもありません。

例えば、第2楽章(ラルゴ)の牧歌的な歌はこの上もなく美しいのです。

それでも本来のエッシェンバッハならば翳りのある深い瞑想的な表現を欲していたのかも知れません。

そして、結果としてエッシェンバッハはカラヤンのもとを去っていったのでしょう。

振り返ってみれば、デビューしたばかりの若手がカラヤンと組んで最後まで添い続けたのはムターくらいです。そのムターにしても、カラヤンの死去によって縁が切れれば大きく姿を変えました。

その事は、どこか深いところでカラヤンを傷つけたのかも知れません。

もちろん、プライドの高いカラヤンは間違ってもその様な内面を表面には出すことはなかったので、表面的には「去る者は追わず」に徹していました。

そう考えれば、ワイセンベルクを起用してEMIで全集の録音をしたのは、あんなピアニストを連れてきた(私の邪推ですが^^;)ドイツグラモフォンへの意趣返しというよりは、意外と傷つきやすいカラヤンという人の繊細さの表れだったのかも知れません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)