Home|トスカニーニ(Arturo Toscanini)|ベートーベン:交響曲第5番「運命」

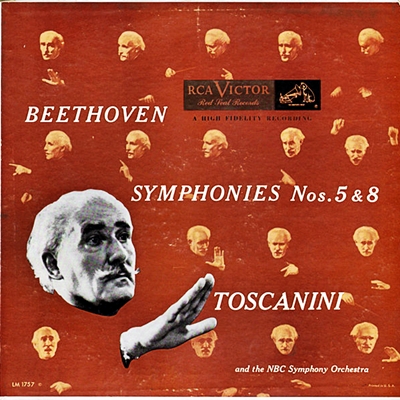

ベートーベン:交響曲第5番「運命」

トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1952年3月23日録音

Beethoven:交響曲第5番「第1楽章」

Beethoven:交響曲第5番「第2楽章」

Beethoven:交響曲第5番「第3,4楽章」

極限まで無駄をそぎ落とした音楽

クラシック音楽に何の興味がない人でも、この作品の冒頭を知らない人はないでしょう。

交響曲と言えば「運命」、クラシック音楽と言えば「運命」です。

この作品は第3番の交響曲「エロイカ」が完成したすぐあとに着手されています。スケッチにまでさかのぼるとエロイカの創作時期とも重なると言われます。(1803年にこの作品のスケッチと思われる物があるそうです。ちなみにエロイカは1803〜4年にかけて創作されています。)

しかし、ベートーベンはこの作品の創作を一時的に中断をして第4番の交響曲を作曲しています。これには、とある伯爵未亡人との恋愛が関係していると言われています。

そして幸か不幸か、この恋愛が破局に向かう中でベートーベンはこの運命の創作活動に舞い戻ってきます。

そういう意味では、本格的に創作活動に着手されたのは1807年で、完成はその翌年ですが、全体を見渡してみると完成までにかなりの年月を要した作品だと言えます。そして、ベートーベンは決して筆の早い人ではなかったのですが、これほどまでに時間を要した作品は数えるほどです。

その理由は、この作品の特徴となっている緊密きわまる構成とその無駄のなさにあります。

エロイカと比べてみるとその違いは歴然としています。もっとも、その整理しきれない部分が渾然として存在しているところにエロイカの魅力があるのですが、運命の魅力は極限にまで整理され尽くしたところにあると言えます。

それだけに、創作には多大な苦労と時間を要したのでしょう。

それ以後の時代を眺めてみても、これほどまでに無駄の少ない作品は新ウィーン楽派と言われたベルクやウェーベルンが登場するまではちょっと思い当たりません。(多少方向性は異なるでしょうが、・・・だいぶ違うかな?)

それから、それまでの交響曲と比べると楽器が増やされている点も重要です。

その増やされた楽器は第4楽章で一気に登場して、音色においても音量においても今までにない幅の広がりをもたらして、絶大な効果をあげています。

これもまたこの作品が広く愛される一因ともなっています。

求心力の強い演奏

ベートーベンの交響曲をトスカニーニで聞くとなると、30年代の古い録音で聞くべきか、それとも50年代の新しい方で聞くべきかが問題になります。以前は、50年代の録音があまりにもキンキンとした彫りの浅い音質であったので、問題なく30年代の旧盤の方に軍配があがっていました。50年代の録音はその音質とも相まってテンポ設定も早めにとられていることもあって、どこかセカセカした印象がぬぐい去れませんでした。

しかし、最近になって新たにマスタリングされてリリースされるようになった新盤の方は画期的といえるほどに音質が改善されています。まるで音楽の遺骨を見るようだったのが、その上にしなやかな筋肉がまとわれるようになると、この新旧の聞き比べはなかなかに興味深いものとなってきました。

この5番においては、新盤の方が速いテンポ設定によってより求心力の強い演奏に仕上がっています。そのキリリと引き締まった造形は、他にかわるもののない魅力を感じ取れます。しかし、音楽の中に息づいている「勢い」という点では旧盤の方が凄みがあります。ただしどちらをとるかとなると迷うところでしょうから、贅沢に両方をアップすることにしました。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2011-10-06:せいの

- flacでのアップありがとうございます。音の改善に驚きました。90年代にローマ三部作を聴いて、金切り声のような鋭い音に辟易としてトスカーニーニは避けていましたが、印象ががらりと変わりました。

早速、大好きな3,5,9番を聴かせていただきました。速めのテンポながら密度が濃くて、ぜんぜんスポーツ的にはなっていませんね。なにかギリシャの彫刻の裸像みたいな筋肉質の音楽が聞こえてきます。フルトヴェングラーのダイナミックにテンポを動かした表現とは全く違ったアプローチですが、同じ表現主義の高みに達していると思います。

以前の音では速いだけで深みがないなあ、という印象でしたので、リマスターでこうも印象が変わるものなのですね。まあ、わたしにそこまで聴くセンスがないとも言えるかもしれませんが・・・。

すばらしい演奏に出会えたことに感謝します。

2012-10-25:ノン

- トスカニーニの5番久しぶりに聴きました。早めのテンポで歯切れよくまい進する、まさに「トスカニーニ軍団」ですね。ここでは楷書的で即物的ですが決して情緒も消えていません。フルトヴェングラーと好対照というところでしょうか。もう少し彼の生涯が後に来てステレオ録音を残してくれたらさらにうれしかったですが、このモノラルでも十分に鑑賞できます。それを継いだのはセルでしょうか。トスカニーニは評価の難しい指揮者です。一概に同じ演奏でないことはいくつかの曲を聴いてだんだん分かってきました。単に早いとか楷書だけとは言えないようです。5番では中でも両端楽章がいいです。迷いなく音楽に忠実に再現しようとしているように伝わってきます。

2025-10-04:宇野 直人

- 中二の時に、多田逸郎先生の音楽の授業でバッハの「管弦楽組曲」第2番とベートーヴェンの「田園」に心を射抜かれて(=こう表現させてください)以来の音楽愛好家です。

中高時代は卓上プレイヤーで、大学2年くらいからは友人の助言もあり、パイオニアやオンキョウ、デンオンなどの装置でクラシックを聴いています。決してオーディオマニアではなく、心にひびく音楽を求め続けて、それ以後55年が経ちました。いまだにLPを主に聴いています。

トスカニー二の音楽に出会ったのは、FM東京で丹羽正明さんが司会をなさっていた音楽番組《マスターワークスコンサート》での、べートーヴェン〈第八〉第三楽章の聴きくらべのときで、ベーム(デッカ盤)、ミュンシュ、ワルター、カラヤンとともに彼の演奏が紹介され、その剛直な運びと特異なバランスに強烈な印象を受けました。当時はまだレコードを自由に変えるお金はありませんでしたが、大学入学後にアルバイトなどで少しずつ購入し、ワルターやアンセルメなどのLPとともにいろいろ聴きました。

彼の「運命」の旧盤('39)は当時、ビクターのLP(VRAナンバー)で出ており、たしか御茶ノ水のディスクユニオンで入手して、夢中で傾聴しました。このレコードは

まだ手もとにあり、時々聴きます。宇野功芳先生の名解説とともに、素晴らしい文化財と言いたいくらいです。

新盤のほうも数年後に入手しましたが、始めは旧盤の怒涛のような迫力がないようでピンと来なかったものの、要は巨匠自身のスタイルの変化の問題が大きいとわかり、今ではむしろ新盤をよく聞いています。ご指摘の「キンキンした音質」は、日本ビクターのLPでは全然気になりません。スタイリッシュないい演奏で、むしろ近年の古楽器派の演奏に近いような趣を強く感じます。80の坂を超えた巨匠の、凝集力に満ちた名演奏には感服のほかはありませんね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)