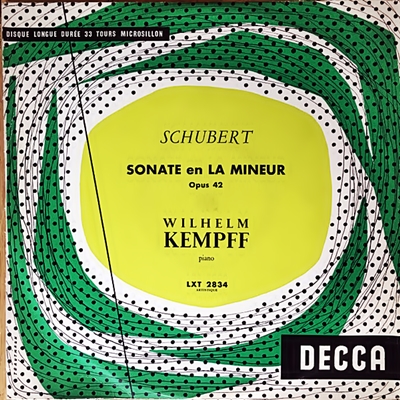

Home|ケンプ(Wilhelm Kempff)|シューベルト:ピアノソナタ(第16番) イ短調 D.845

シューベルト:ピアノソナタ(第16番) イ短調 D.845

(P)ウィルヘルム・ケンプ:1953年3月録音

Schubert:Piano Sonata No.16 in A minor D.845 [1st movement]

Schubert:Piano Sonata No.16 in A minor D.845 [2nd movement]

Schubert:Piano Sonata No.16 in A minor D.845 [3rd movement]

Schubert:Piano Sonata No.16 in A minor D.845 [4th movement]

そういうものが書きたかったから書いたのだ

これら一連のソナタは、ハ長調交響曲が完成された直後に創作されており、シューベルトがアマチュア的な作曲家からプロの作曲家へと大きく羽ばたきはじめた時期に一致しています。さらに、シューベルトにとって「ソナタ形式」はベートーベンを意識せずにはおれないジャンルでしたが、その桎梏からようやくにして解き放たれ、シューベルト独自の音楽語法を獲得しはじめた時期でもあります。

そして、ここでお聞きいただいているイ短調のソナタは、これら3つのソナタの中では作曲されてからわずか半年後には出版されるという幸運に巡り会っています。

シューベルトはここに至るまでに14曲以上ものソナタを書きながら、それらはいずれも出版の機会に恵まれなかったのですから、まさに画期的とも言える出来事でした。

しかしながら、そう言う幸運に恵まれた音楽ならば、さすがにこれだけは少しは愛想がいい音楽なのかと思えば、やはり、依然として取っつきは悪いですね。

そう言えば、この作品がある程度のポピュラリティが持てたのは、「のだめカンタービレ」でのだめがコンクールの課題曲にこれを選んだからです。そして、そこでものだめは「「シューベルトは、なかなか気難しい人です。がんばって話しかけても、なかなか仲良くなれません」と千秋にメールをしていました。

千秋は、もっと素直にシューベルトの言い分に耳を傾けろとアドバイスをするのですが、なかなかにそれを聞き取るのは難しい音楽であることは事実です。

第1楽章 Moderato イ短調 2/2拍子

この楽章を聞いているとミラ村上春樹のシューベルト評が思い出されます。「シューベルトはピアノ・ソナタを書くとき、頭の中にどのような場所も設定していなかったのだ。彼は単純に『そういうものが書きたかったから』書いたのだ。お金のためでもないし、名誉のためでもない。頭に浮かんでくる楽想を、彼はそのまま楽譜に写していっただけのことなのだ・・・。」

第2楽章 Andante con moto ハ長調 3/8拍子

シューベルトのピアノソナタの中では唯一の変奏曲形式で書かれた楽章・・・らしいです。そのせいか、シューベルトのピアノソナタの緩徐楽章を特徴づける歌謡性からは少し距離を置いた音楽になっています。

第3楽章 Allegro vivace-Trio:Un poco piu lento イ短調 3/4拍子

メヌエットではなくて、スケルツォ。ただし主題自体はあまりそう言う雰囲気はなくて、どちらかと言えばアクセントの付け方や強弱の付け方がスケルツォ的・・・らしいです。

第4楽章 Allegro vivace イ短調 2/4拍子

明快なロンド形式なのですが、それでもこの最終楽章でどうやってまとまりをつけたらいいんだ!!・・・と悩んでいるうちに、気が積めば500小節を超えちゃった・・・みたいな音楽、と言えば叱られるでしょうか。ただし、イ短調の中にホ長調やイ長調が姿を見せるあたりは、「シューベルトの音楽は片目で笑い片目で泣いている」と評される特徴がよくあらわれています。

エオリアン・ハープ

ブレンデルはケンプのことを「エオリアン・ハープ」にたとえました。「エオリアン・ハープ」とは自然に吹く風によって掻き鳴らされるハープのことです。つまりは、神のはからいでそれが上手く鳴ったときは、誰もかなうものがないほどに見事に鳴り響くと言われています。

つまり、ケンプもまた、神のはからいで上手く鳴り響いたときは、それこそ誰もかなうものがないほどに素晴らしい音楽を聴かせてくれるピアニストだと言うことなのです。

そして、この50年代の初頭に録音された二つのシューベルトのソナタは、疑いもなくケンプが「エオリアン・ハープ」になった瞬間を切り取ることが出来ています。とりわけ、イ短調ソナタ(D.845)は1953年録音なので、デッカの見事な録音技術によって「エオリアン・ハープ」の響きがすくい取られています。

変ロ長調ソナタ(D.960)も悪くない演奏なのですが、さすがに録音年が1950年という事で音質的にはやや厳しいです。

この時代は、テープによる録音が一般化する1952年を挟んで録音のクオリティが大きく異なってくるので、その残念な部分がでてしまっています。

ただし、どちらも、ケンプのシューベルトと言えば60年代の全集しか知らない人には、是非とも聞いてほしい録音です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)