Home|シェリング(Henryk Szeryng)|チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

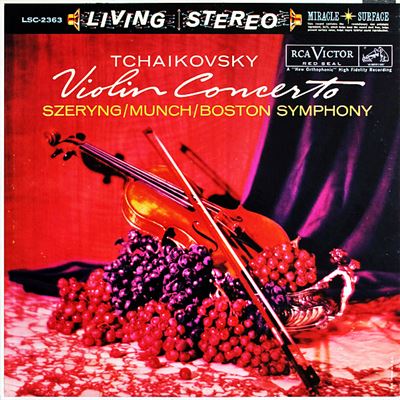

チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

ミュンシュ指揮 (Vn)シェリング ボストン交響楽団 1959年2月9日録音

Tchaikovsky:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 「第1楽章」

Tchaikovsky:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 「第2楽章」

Tchaikovsky:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 「第3楽章」

演奏不能! ?初演の大失敗!

まず生み出されたきっかけは「不幸な結婚」の破綻でした。これは有名な話のなので詳しくは述べませんが、その精神的なダメージから立ち直るためにスイスにきていたときにこの作品は創作されました。

ヴァイオリンという楽器にそれほど詳しくなかったために、作曲の課程ではコテックというヴァイオリン奏者の助言を得ながら進められました。

そしてようやくに完成した作品は、当時の高名なヴァイオリニストだったレオポルド・アウアーに献呈をされるのですが、スコアを見たアウアーは「演奏不能」として突き返してしまいます。ピアノ協奏曲もそうだったですが、どうもチャイコフスキーの協奏曲は当時の巨匠たちに「演奏不能」だと言ってよく突き返されます。

このアウアーによる仕打ちはチャイコフスキーにはかなりこたえたようで、作品はその後何年もお蔵入りすることになります。そして1881年の12月、親友であるアドルフ・ブロドスキーによってようやくにして初演が行われます。

しかし、ブドロスキーのテクニックにも大きな問題があったためにその初演は大失敗に終わり、チャイコフスキーは再び失意のどん底にたたき落とされます。

やはり、アウアーが演奏不能と評したように、この作品を完璧に演奏するのはかなり困難であったようです。

しかし、この作品の素晴らしさを確信していたブロドスキーは初演の失敗にもめげることなく、あちこちの演奏会でこの作品を取り上げていきます。やがて、その努力が実って次第にこの作品の真価が広く認められるようになり、ついにはアウアー自身もこの作品を取り上げるようになっていきました。

めでたし、めでたし、と言うのがこの作品の出生と世に出るまでのよく知られたエピソードです。

しかし、やはり演奏する上ではいくつかの問題があったようで、アウアーはこの作品を取り上げるに際して、いくつかの点でスコアに手を加えています。

そして、原典尊重が金科玉条にようにもてはやされる今日のコンサートにおいても、なぜかアウアーによって手直しをされたものが用いられています。

つまり、アウアーが「演奏不能」と評したのも根拠のない話ではなかったようです。ただ、上記のエピソードばかりが有名になって、アウアーが一人悪者扱いをされているようなので、それはちょっと気の毒かな?と思ったりもします。

ただし、最近はなんと言っても原典尊重の時代ですから、アウアーの版ではなく、オリジナルを使う人もポチポチと現れているようです。でも、数は少ないです。クレーメルぐらいかな?

やっぱり難しいんでしょうね。

ミュンシュ&ボストン響による合わせものを二つ聞きました。

- ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 (Vc:ピアティゴルスキー)

- チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 (Vn:シェリング)

ミュンシュという指揮者は結構わがままな部分が強くて、合わせものはあまり得意ではないというイメージがあったのですが、なかなかどうして、両方ともに立派な演奏を聴かせてくれています。

ただし、その「立派」というのは、ソリストを立てて痒いところに手が届くような行き届いた演奏をしているという意味での「立派さ」ではありません。もっとも、ミュンシュにそのようなものを求める人もいないでしょうし、期待するようなソリストもいないでしょう。

ソロ楽器の伴奏みたいな部分では「つまらんなぁ・・・」という雰囲気で演奏しているのですが、オケが主役になる部分にくると、待ってましたとばかりに力がこもるのです。もちろんミュンシュのことですから、そうやって盛り上がるオケの響きは一筆書きのような勢いに満ちていて、今時こんな風に勢いだけでオケを引っ張るような指揮者は絶滅しています。

しかし、チマチマとした精緻さばかり求めるような音楽ばかりを聞かされていると、こういう「荒っぽさ」も魅力に思えてきます。

当然のことながら、ソリストにとってはいささか迷惑な部分もあるのですが、取りあえずちゃんと合わせましたよ!と言うようなオケよりはやり甲斐はあるでしょう。

シェリングのヴァイオリンは一言で言えば「ノーブル」!!

ともすれば下品になってしまいがちなチャイコフスキーなのですが、決して曲線的になることなく男性的で凛とした佇まいを崩しません。甘くてロマンティックなものを求める人には向きませんが、辛口指向の人にはもってこいの演奏です。

また、シェリング主体で録音したような雰囲気が強くて、ヴァイオリンの響きが大きめで前に出てくるような雰囲気のサウンドデザインです。よって、ミュンシュにとっては不満でしょうが、オケは「伴奏」という位置づけの録音のように聞こえます。

それに対して、ドヴォルザークのチェロ協奏曲では、実際のコンサートで聞こえるようなバランスで録音されています。そのために、一番最初にチェロが入ってくる部分はおとなしく聞こえてしまって、なんだかつまらない感じがしてしまいます。もしかしたら、この部分を聞いただけで「つまらん」と思ってストップボタンを押してしまう人がいるかもしれません。(それって、私のことだったりして^^;)

しかし、そこで諦めずに聞き続けると、次第にピアティゴルスキーのしみじみとしたチェロの響きが次第に心に染みてきます。

ひと言で言えば、これは「大人の音楽」です。

確かに、出始めの部分でガツーン!と聞き手の耳をとらえるのはソリストとしての芸でしょうが、ピアティゴルスキーはそのような下品なことはしません。

まあ、慌てなさんな、最後まで話をじっくり聞いてくれれば、少しは俺の言いたいことも分かってくれるだろう・・・と言う風情です。そして、その言いたいことも、決して大袈裟な身振りで語られることはないのですが、実に繊細にして細やかな話しぶりです。

そして、それを支えるミュンシュのオケは、基本的にチャイコフスキーの時と変わりません。オケが主役になる部分にくると、実に嬉しそうにガツーンと鳴らしています。

ミュンシュという人は、年を取ってもそう言う子どもみたいな無邪気さを失わなかった人なんだなと感心させられます。

この、大人と子ども組み合わせみたいなドヴォルザーク、意外なほどに面白い音楽に仕上がっています。

両方ともに、今となってはかなり影の薄くなった録音ですが、ともに聞く価値は今の時代になっても失ってはいないように思います

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2012-05-13:夜のガスパル

- 私は趣味がバイオリンなのですが、好きなバイオリニスト一択ならシェリングです。

特に彼が40歳代に残した録音は、バイオリン音楽の一つの理想です。

シュミット=イッセルシュテットと共演したベートーベンの協奏曲など、この先もこれを上回る演奏が想像できません。

ブラームスならモントゥーとの共演盤(ウィルキンソン録音)が、繰り返し聴いても擦り減らない内容の詰まった音楽になっています。

そして、チャイコならこの録音です。

他に、ルービンシュタインとの共演の、ブラームス、ベートーベンのソナタも抜群の出来です。

とどめを刺すのは67年録音バッハ無伴奏なのですが、これも実は55年録音の音のつややかさ、ビヴラートの細かさ、アタックが明確なボウイング等、甲乙つけがたいものになっています。

このサイトはよくお世話になっておりますが、今回この録音が加わった事がとてもうれしいです。

演奏内容はもう簡単に、素晴らしい!くらいにしか書けません。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)