Home|クナッパーツブッシュ(Hans Knappertsbusch)|ブルックナー:交響曲第5番 変ロ長調

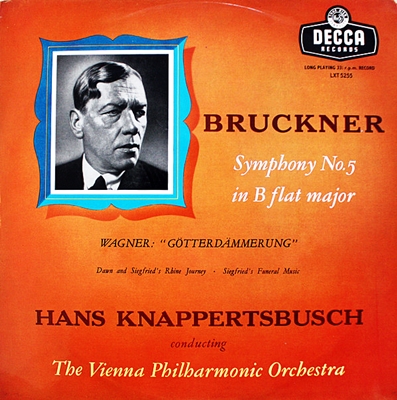

ブルックナー:交響曲第5番 変ロ長調

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1956年6月録音

Bruckner:交響曲 第5番 変ロ長調

Bruckner:交響曲 第5番 変ロ長調

Bruckner:交響曲 第5番 変ロ長調

Bruckner:交響曲 第5番 変ロ長調

何故か演奏機会の少ない作品です

その辺の事情は初演時も同じだったようで、途中で第3交響曲の改訂という大きな中断を含みながらも1878年にようやく完成を見たこの作品は、なかなか演奏の機会に恵まれませんでした。

ピアノ編曲による試演などは行われたようですが、本来の形での演奏は1894年にシャルクによって行われました。しかし、当時既に病に伏していたブルックナーはこの演奏会におもむくことができず、翌年にレーヴェによって行われた演奏会にも出かける事はできませんでした。

おそらくブルックナーはこの作品を自分の耳で聞く機会はなかったのではないかと考えられます。

また、シャルクやレーヴェによる演奏も、いつものごとく大幅なカットや改訂が行われていたようです。

その様な不幸な生い立ちがこの作品のポピュラリティを引き下げる要因となったかもしれません。

冒頭の「ブルックナーの霧」が晴れると目の前に巨大なアルプスの山塊がそびえ立つような音楽は、最もブルックナーらしい音楽といえるかもしれません。また、第1楽章も第2楽章もアダージョというのはそう言うブルックナーらしさをより一段と強調しています。

そして、何よりも最終楽章のフィナーレはブルックナー自身が「コラール」と名付けているように、雄大かつ荘厳、壮麗な音楽です。

この長大な音楽を聞き続けてきたものにとって、この最後の場面で繰り広げられる音楽こそは、ブルックナーを聞く最大の喜びだといえます。

<追記>

ある方からメールので以下のようなご指摘をいただきました。

「こんにちは。いつも楽しく聴かせていただいています。Thanks a lot!

ブルックナーのファンとしてひとつ気になったのが、5番の解説で"1楽章も2楽章もアダージョ"と書かれているところです。ご承知のように1楽章はアダージョの序奏を持つアレグロの楽章で、2楽章とは通常のシンフォニーと同じように急ー緩の対比があると思います。1楽章と4楽章が共通のアダージョの序奏を持っていること、4楽章の2重フーガで1楽章のアレグロの楽想が帰ってくるところ、などがこの交響曲を特徴付けていると思うのですが?」

まったくその通りです。

感謝!!

評価の分かれる演奏

この録音は評価が分かれますね。朝比奈、ヴァント、シューリヒトというような正統派のブルックナーを良しとする人たちにとっては、これはもう「許しがたい演奏」とうつるようです。

まずは、シャルクの改鼠版を使っているということで許せない。終楽章のコーダもただの大風呂敷にしか聞こえない。中には、クナはライブでこそ真価を発揮するからセッション録音は全部ダメ!!という過激な方もおられるようです。

しかし、一般的には、クナのブルックナー録音の中ではミュンヘンフィルのブル8と並んでもっとも人気があります。

私も、初めてこの録音を聞いたときは、最後の最後で何が起こったのかと腰が抜けそうになったものです。おかげで、その後は「正しい原典版」を聞くと物足りなさを感じて、「5番はやっぱり改訂版に限るなぁ!」などと恐れ多いことをほざいてしまうのです。

それにしても、どうしてブルックナーだけは「特別」な聴き方を求められるのでしょう?そういえば、アシュケナージが指揮者稼業を始めたときに「ブルックナーなんてアマチュア作曲家だ!」みたいな事を発言して袋だたきにあったことがあります。

でも、正直言うと、あのアシュケナージの発言は理解できるような気がするのです。

だって、ブルックナーがわけの分からない音楽を「交響曲」と称してリリースし始めたのを、ハタでせせら笑っていたのはブラームス先生だったのです。ブラームス先生もブルックナーのスコアを見て「ド素人!」と吐き捨てたそうです。

何しろ、ブラームスにとって交響曲というのは、あの偉大なベートーベンの跡を継ぐものであり、ちょっとやそっとでは手を出せない神聖な領域だったのです。そこへ、素人同然の杜撰な音楽を「交響曲」と称して発表し始めたのですから、かなりカチンときたようです。

そして、一説によると(かなり確度は高い)、そのカチンときたがゆえに、長く放置していたファーストシンフォニーを完成させる気になったと言うことです。

問題は、ブルックナーの「未熟さ」は「ハイドンーベートーベン」という系譜の延長線上に置いたときに「未熟」と言えるのであって、「俺の音楽はそんなものを超越したところにあるもんね!」と開き直れば、その「未熟」は「神聖なる異形」に転化するということです。

アシュケナージは偉大なピアニストであり、そこに己のアイデンティティを担保した上で指揮者稼業に転出したので、コワイもの知らずで正直に発言することができました。しかし、指揮者稼業だけで生きている人には怖くてそこまでは言えないでしょうね。でも、心の中ではそう思っている指揮者はたくさんいるはずです。

「何や、このスコアわけ分からんがなぁ・・・!!」

ここで道は二つに分かれます。

わけが分からなくても、ひたすらブルックナーを信じてわけの分からない部分も忠実に演奏するのか、自分なりにわけが分かるように整理して演奏するかです。

朝比奈は基本的に何も考えない人なので、ひたすらブルックナーのスコアを音にして「巨匠」となりました。愚も徹すれば偉大に転化するもので、大阪人のユング君はそういう朝比奈にココロから拍手をおくるためにフェスティバルホールにせっせと足を運んだものです。

でも、まじめに考え始めれば納得がいかないのは当然で、それなら「改鼠版」を使うか!と言う考えがあっても不思議ではありません。あの「改鼠版」というのは、あまりにも「未熟」なブルックナーのスコアを何とか聞けるように「後期ロマン派風のシンフォニー」に仕立て直したものだからです。

また、改鼠版は使うまでの踏ん切りはつかなくても、後期ロマン派風の交響曲として演奏する指揮者はたくさんいました。私の大好きなテンシュテットなんぞはその典型でしょうね。

しかし、そういう仕立て直しは許せないという人も当然いるわけです。

彼らは「神聖なる異形」は神聖なものとして取り扱うべきであって、それを後期ロマン派風に仕立て直すなどは「言語道断」と一刀両断にします。「面白ければいいジャン!」という人は「異形」を「異形」とした演奏も「面白さ」の一つとして受け入れるのに対して、至上主義者は仕立て直しの演奏を蛇蝎のごとく忌み嫌って絶対に認めようとしません。

おそらく、この「交わることのない双曲線」がブルックナーを特別な存在にしているのでしょう。

なお、一部ではこの録音に対して不満を述べておられる方を見かけますが、私にはよく理解できません。確かにステレオ録音の黎明期で試行錯誤の時期だったとは思いますが、音響全体が把握できなようなアンバランスな録音とまでは思えません。クナのブル5では唯一のステレオ録音としての価値は十分にあるクオリティだと思います。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2010-01-05:ヨシ様

- ユングさんの仰る通りだと思います。

ブルックナーは逆に言えば、色々な解釈で演奏できるので面白いし興味深いですね。

版は、ともかくクナとウィーン・フィルの演奏が、しかもステレオ録音で聴けるのですから、クナ・ファン共々これほどの幸せはないと思われます。

2010-01-06:茄子

- いよいよこの録音が出てきましたね!待ってました!と喝采を送りたいです。

この演奏は版の資料的な価値と共に、クナのステレオ録音という観点からみてとても貴重で有意義な録音であったと思います。

ウィーンフィルがこのようなおどろおどろしい音を出している(笑)という意味において、

後のカラヤンが紡ぎ出す優雅なウィーンフィル・サウンドを全く想像させない脅威の音作りは何度聴いても痺れますね♪

2010-02-01:うすかげよういちろう

- わざわざレンタルCDで借りて、今まできらいだったけど、うへえ、けっこういい曲だったんだ、と感心しました。

レンタルCDを返却してこのサイトを見たらこの録音がアップされていました。

あまりにもタイミングが悪かったので、私にとって忘れられない録音となりました。

新春の出来事にしてはくやしかったので、今日まで書けずにいました。

2010-02-08:菅野茂

- この改変版の楽譜はドイツの音楽図書館で容易に見ることができますが、どうも当時一般に手に入る楽譜であったようです。別働隊の金管群もきちんと書かれています。クナはそれを全く気にせずに無造作に取り上げたのでしょう。

2010-08-13:たくぽん

- 何回聴いてもコーダは笑ってしまいます・・・

そういえば最近ニューイヤーに2度目の登場を果たしたジョルジュ・プレートルも5番はシャルク版を使うそうですね。

ウィーン響との8番(ノーヴァク版)が超名演だっただけに、暗澹たる思いです。

2010-09-16:Ristenpart

- クナッパーツブッシュのこの演奏のLPが私のブルックナー体験の初めでした。

ブルックナーの交響曲の中では5番が一番好きです。

あまりアタマの良い演奏は好きじゃありません。

勝手な判断ですが、ブルックナーと同じ顔つきと体格の指揮者には良い演奏があります。

そうなると、クルト・アイヒホルンがそっくりです。

つまり、クルト・アイヒホルンがバイエルン放送交響楽団とザンクト・フローリアン教会で演奏したライブの演奏がそれです。

教会の棺の中のブルックナーのおかげか、とても雰囲気のある演奏になりました。テンポを落として豪快に終わるフィナーレの部分はブルックナーがその場にいたら、感謝のしるしに揚げパンを山のように楽屋にもってくるだろうと思える出来です。

2010-09-19:メフィスト

- ここ最近の僕は、ロジェストヴェンスキーの全集にハマってますが・・・

http://www.hmv.co.jp/news/article/909180048/

ブル5が原典版しか入れてないのは残念です。

なんて、ブルックナー原理主義の方々から見ると、暴言なんだろうな、多分。

2010-10-01:Sammy

- 以前何度か聞き始めては拒絶感があったのですが、ついに通して聞いてみました。興味深い体験となりました。

この作品が作曲された時代に、この作曲家がどのように受容(拒絶)されていたのか、そしてそれにブルックナーがどんな違和感を持っていたか(というか周りの人がブルックナーにどういう違和感を持っていたのか)を感じ取れたように思います。無理に言葉にすれば、19世紀的なロマン主義の甘くあでやかな傾向と、ブルックナーが探求したいわば「高度なつきつめた素朴さ/敬虔さ」のようなものとが、拡大傾向と管弦楽の多彩さにおいて同時代性を持ちつつも、いわば水と油であったということでしょうか。原典版のブルックナーに違和感なく慣れ親しんできた奇特な私としては、吹き出してしまうこと数知れず、で下。

やはりウィーンフィルの美しい音と、クナッパーツブッシュの泰然とした無頓着とでも言いたい堂々たる構成のおかげで、いわば19世紀ロマン派好みに変身したこの作品の姿がストレートに伝わってくるのがこの録音の魅力でしょう。

昔のように演奏が少ない時期には、「なんで改訂版なんだ!」というのも理があったと思いますが、原典版の優れた演奏がそろってきた昨今だからこそ、そろそろこれはこれであり、ということで独自の価値を認めていいと思いますし、ザ・5番としてでなく、改訂版として評価するのもあってよいと思います。

2011-06-05:宇多川一子

- 何時も拝聴させていただいたおります。お礼申し上げます。

ブルックナーファン方々には改竄版を拒否し邪道の様に仰る方が多い。私は、クナッパーツブッシュの5番が上位は占めています。コンサート指揮者にない躍動感があるように思えてなりません。クナにとってはワーグナーは「神」、ブルックナーは息抜き。

デッカの録音技術は凄い。半世紀過ぎた録音とは思えない。(ヨッフム、シューリヒト、ヴァント盤は視聴済み)

クレンペラー、ライナーが聴けるのが嬉しい。希望としてはカイルベルトを熱望しています。

これからも宜しくお願いします。

2012-08-18:watanabe

- クナッパーツブッシュは指揮者として長い経歴をもっていますが、この5番交響曲はあまり指揮をしていないようです。

Hunt社の【Concert Register & Discography of Hans Knappertsbusch】によれば、

1954年6月22日のミュンヘンフィルと一日だけコンサートで指揮をしたのが最初、だとか。

満を持してのコンサートだったんでしょうね。

この日をリハーサル?としてその2年後、1956年6月にウィーンフィルとスタジオ録音を敢行!

いくら練習嫌いでも、ここまでやりますか?

だからかも知れませんが、この本によれば録音に都合5日間も費やしてますね。

その翌年、1957年1月26-27日にウィーンフィルとのコンサートで指揮。

さらに

1959年3月18-19日にミュンヘンフィルとのコンサートで指揮。

たったこれだけ・・・

話は逸れますが、

LP時代「大魔神云々」と騒がれた3月19日の録音は、生涯6回目でこの曲最後の指揮だったとか。

基本はウィーンのとは違わないけど、ミュンヘンのほうが彫が深くなっているようですよ。

たった6回であそこまで表現できるのかあ。

やっぱり、凄い奴だったんだなあ。

こんなデータをもとに改めて1956年のスタジオ録音を聴くと、味わい深いものがありますな。

2021-07-24:クライバーファン

- 久しぶりに聞き通してみましたが、改訂版でも聞くに堪えないほどではないです。ところどころロマン的な厚化粧に違和感を多少感じるぐらいです。

演奏は、弦の音にはりがなく、緊張感に乏しいように感じるのですが、それがクナッパーツブッシュの意図なのかもしれませんね。他のライブを聞いてないので、何とも言えませんが。

この丸みを帯びて、弾力がない軟体動物のような響きが、所々で魅力的に響きます。フルトヴェングラーの51年のザルツブルグでの演奏と聞き比べてみます。

2024-01-13:エラム

- 5番は確かに冗長に感じる部分はあるとはいえ、それでもシャルク改竄版の大幅なカットは許せないレベルです。ただ、コーダでのシンバルやトライアングルの追加に関しては理解できる気がします。

この曲の売りはやはり終楽章のコーダ部分の盛り上がりだと思うのですが、本来求められるべき演奏をできている例は少ないと思います。何が言いたいかというとコラール部分の迫力不足です。コラール手前までは散々盛り上げておきながら、コラールに入った途端に音圧が弱くなる演奏や録音がかなり多いです。何度も何度もこの曲を指揮した朝比奈も、色々な録音を聞いていると非常に上手くいっている場合と不首尾だった場合が混在してるように思えます。

おそらくブルックナーの作曲技量の問題で、演奏する側が相当注意して組み立てないとそういう残念なことになるのでしょうが、シャルクは普通に演奏しても大盛り上がりできるようにシンバルやらトライアングルで補強したのだと思います。

もしもカット部分がこれほど多くなければ、改竄版を選択する指揮者がもっといても不思議ではないと思います。例外的な例としてマタチッチは一部の演奏(N響来演時など)で原典版をベースに一部カットしてコーダは改竄版に従ってシンバルやトライアングルを入れていたみたいですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)