Home|バイロン・ジャニス(Byron Janis)|リスト:ピアノ協奏曲第1番 変ホ長調 S.124

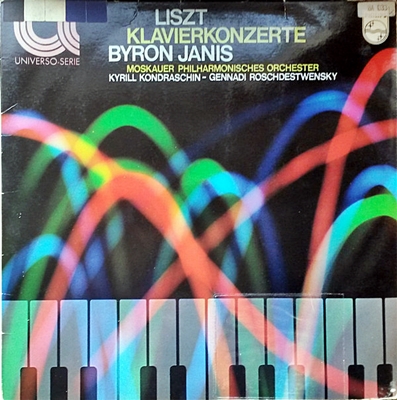

リスト:ピアノ協奏曲第1番 変ホ長調 S.124

(P)バイロン・ジャニス キリル・コンドラシン指揮 モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団 1962年6月12日~14日&16日録音

Liszt:Piano Concerto No.1 in E flat major S.124 [1.Allegro maestoso]

Liszt:Piano Concerto No.1 in E flat major S.124 [2.Quasi adagio - Allegretto vivace - Allegro animato]

Liszt:Piano Concerto No.1 in E flat major S.124 [3.Allgro marziale animato]

循環形式によるソナタ形式を初めて完全に実現させた作品

例えば、ショパンやブラームスもピアノ協奏曲は2曲しか残していませんが認知度は抜群です。

シューマンは1曲しか残しませんでしたが、認知度ではリストの協奏曲を少し上回る雰囲気です。

しかし、実際に聞いてみると、これがなかなかに面白い音楽なのです。

たとえば、ハンスリックが「トライアングル協奏曲」と冷笑した第3楽章は、そう言われても仕方がないほどにトライアングルの響きが突出しているのですが、音響的な面白さは確かにあります。

また、バルトークが「循環形式によるソナタ形式を初めて完全に実現させた作品」と評価したように、決してピアノの名人芸ををひけらかすだけの音楽でもありません。

そう言われてみれば、冒頭の音型があちこちに姿を現すような雰囲気があるので、ある種のまとまりの良さを感じさせますし、4つの楽章が切れ目無しに演奏されるので、ピアノ独奏を伴った交響詩のようにも聞こえます。

そして、最終楽章の怒濤のクライマックスは、やはり「ピアノのパガニーニ」を目指したリストの真骨頂です。

聞いて面白いと言うことでは、決して同時代のロマン派のコンチェルト較べても劣っているわけではありません。

- 第1楽章:Allegro maestoso

- 第2楽章:Quasi Adagio

- 第3楽章:Allegretto vivace. Allegro animato

- 第4楽章:Allegro marziale animato

逞しいテクニックでねじ伏せた背景から「そこはかとない幻想性」がにじみ出る

ジャニスというピアニストは「ホロヴィッツの弟子」と言うことがよく言われます。そして、彼のことを「ホロヴィッツのコピー」「ミニ・ホロヴィッツ」のようにとらえる向きもあります。しかし、彼が最初からその様な存在ではなかったことは、彼の「ラプソディー・イン・ブルー」の録音を取り上げたときに少しばかりふれました。彼の録音を聞いてみると、不思議なことなのですが、ホロヴィッツのもとを去って時が経てば立つほどにジャニスらしさを失ってホロヴィッツのコピーになっていくような気がするのです。

ホロヴィッツはジャニスに対して「オレのコピーになるな」と言い続けたそうなのですが、一度身近にホロヴィッツを感じとったものにとって、その誘惑を拒絶し続けるのは途轍もなく難しかったのでしょう。

そして、その誘惑に抗うことが出来なかった代償が「指の故障」でした。

結果として彼のキャリアは実質的には60年代に終了することになります。そして、80年代に「奇蹟の復活」を遂げるのですが、そこには若い頃の輝きはありませんでした。

しかし、その抗しきれない魅力のゆえに追い続けたホロヴィッツの幻影は、ホロヴィッツがなぜか録音しなかった作品において素晴らしい魅力を発揮したというのは皮肉な話でした。

そう言う録音の第一に指が折れるのはラフマニノフの2番でしょう。

ホロヴィッツがあの魅力的な音楽を一度も録音しなかったというのは不思議な話なのですが、そう言う不思議こそがホロヴィッツだったのでしょう。

そして、そう言う作品をジャニスが取り上げると、それは確かに素晴らしい演奏であり、その事に何の疑いももたないのですが、それと同時に、「もしもホロヴィッツがこの作品を取り上げていればおそらくこんな風に演奏したんだろうな」という思いもまたつきまとってしまう演奏になるのでした。

そして、ある時を境に、ホロヴィッツはラフマニノフやチャイコフスキーのような、オーケストラがピアノに被さってくるような協奏曲は演奏しなくなりました。

想像にしかすぎませんが、そうやってホロヴィッツが身を引いてしまった世界において、自らがホロヴィッツのように振る舞う誘惑に打ち勝つことが出来なかったのかもしれません。

そして、私の知る限りでは、このリストの協奏曲もまた、ホロヴィッツは一度も録音しなかったはずです。

リストの超絶技巧はホロヴィッツの独壇場であり、とりわけ40年代から50年代にかけて残されている録音は聞くものに戦慄を覚えさせるほどの凄みがありました。それ故に、彼がこの協奏曲の録音を残さなかったのは不思議といえば不思議な話です。

しかしながら、こういうお膳立てはジャニスにとっては強烈な誘惑を呼び起こすものだったのでしょう。

強靱で逞しいテクニックでこの作品をねじ伏せていくジャニスの演奏を聞けば、多くの人がリストの協奏曲に求めるものを見事なまでに表現していることを認めざるを得ません。

しかし、それを認めながらもラフマニノフの2番で感じたのとほぼ同じようなことも感じてしまうのです。

ただし、ジャニスの逞しいテクニックの背景から、ケンプの演奏で感じたような幻想的な味わいが感じ取れる部分があることに気づきます。

そして、最後まで聞き終わって、もしかしたらリストはこの作品で目指したのはピアノの超絶技巧のひけらかしではなく、ケンプが示してくれたような幻想性の表現だったのではないかと気づかされるのです。

そして、音楽そのものにその様な力があるがゆえに、ジャニスがそのテクニックでねじ伏せたとしても、その背景からそこはかとない幻想性がにじみ出たのかもしれません。

そう考えれば、ホロヴィッツがこの作品を取り上げなかった理由も分かるような気がします。

ただし、晩年のホロヴィッツがあのケンプのようなテイストで録音することは可能だったような気もするのですが、どちらにしても年をとったホロヴィッツはその様な骨の折れる仕事はしたくはなかったのでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)