Home|コメント

前のページ/次のページ

前のページ/次のページ

リスニングルームによせられたコメント

リスニングルームによせられたコメントをまとめたコーナーです。多くの方の熱いコメントを期待しています。(2008年3月10日記)前のページ/次のページ

ヘンデル:オラトリオ「メサイア」 HWV.56::ボールト指揮 ロンドン交響楽団&合唱団 (s)ジョーン・サザーランド他 1961年5月、8月録音

- 2023-03-17:スペードのクラウス

- ヘンデルやバッハの大曲も、現在では古楽器演奏が当たり前というか、常識みたいになっていますが、私自身はこのメサイアとか、バッハの受難曲なんかはピリオドスタイルよりも、やはりモダン楽器でのある程度大きな編成で演奏した従来のスタイルのほうが好きです。

このボールト盤はもう遥か昔、若いころにLP盤で聴いたきりだったですが、ここにアップされておりましたので改めて聴き直してみたら、序曲こそこんな遅いテンポだったかなと思ったものの、すぐに惹き込まれて、ああいいなあと思いながら全曲を聴き通してしまい、感激さめやらずCDを探してすぐに購入しました。

今までリヒター、クレンペラー、シェルヘン、A・デイヴィス、マリナー、レッパードなどを一通り聴いてきて、それぞれに印象は残っていますが、自分にはこれが最高でCD3枚が短くさえ感じられます。どういうふうに表現していいかわからないのですが、ユング様が書かれている「どこまで行っても優しさにあふれていて・・・聴いていて何とも言えず心が優しくなってくる」、まさにこれですね。年をとってわかったものがあるのかもしれません。私は、マタイ受難曲ではヨッフムの演奏が非常に好きなんですが、同じようなものを感じさせてくれます。

J.S.バッハ:音楽の捧げもの BWV1079(3)(J.S.Bach:Musical Offering, BWV1079)::ヘルマン・シェルヘン指揮 イングリッシュ・バロック管弦楽団 イングリッシュ・バロック管弦楽団 (Flute)カミロ・ワナウセク (Oboe)フリードリヒ・ヴェヒター (English horn)ヨゼフ・ノブリンガー (Basson)フランツ・キリンガー (1st.violin)グスタフ・スウォボダ (2nd.violin)アロイス・ボーク (Viola)アルトゥール・クライネル (Cello)ヴィクトル・ゴルリッヒ (Harosichord)クルト・ラップ 1951年録音(Hermann Scherchen:English Baroque Soloists (Flute)Cammillo Wanausek (Oboe)Friedrich Wachter(English horn)Franz Killinger (Basson)Josef Noblinger (1st Violin)Gustav Swoboda (2nd Violin)Alois Bog (Viola)Arthur Kreiner (Cello)Victor Gorlich (Harosichord)Kurt Rapf Recorded on, 1951)

- 2023-03-16:コタロー

- J.S.バッハという偉大な父親に持った息子たちはどんな心境だったのでしょうか。

とりわけ長男のフリーデマンには英才教育を施して期待が大きかったようです。しかし、そのことがかえってフリーデマンには重荷になって、性格的にいじけてしまったそうです。世襲というのは難しい問題をはらんでいますね。

バッハ :平均律クラヴィーア曲集 第1巻(BWV 864‐BWV 869)::(Clavichord)ラルフ・カークパトリック:1959年8月録音

- 2023-03-14:大串富史

- バッハとカークパトリックまたクラヴィコード制作者の某氏そして管理人様への感謝と共に。

バッハのこの一連の曲は、お恥ずかしながらまとめてきちんと聞いたことがなかったのですが、予想通り、やっぱりこれだなーこれだよなー感が満載ですね。裏切られないというか。それ以前や同時期の大家たちが残したものをこれほど見事に我田引水いや違った消化また昇華したうえで平均律という「かがり火」をクラシック音楽の正式な?始まりとして高く掲げたあたり、やはり他をそれなりしのいでいるんだなと納得せざるを得ません。

カークパトリックまたクラヴィコード制作者への感謝ですが、カークパトリックがクラヴィコードを選んでいなければこの演奏もないわけで、それ以前にクラヴィコードがきちんと制作されていなければ彼も選択しようがなく、ただただ幸いであったと感じざるを得ません。

#こんな比較はどうかと思う人もいるかもしれませんが、わたし自身は日本の琴の音色と中国の琴の音色を聴き比べる時に、古楽器いいじゃないですかという気持ちを誰もが共有できるのではと感じています。中国の琴の音色はびっくりするぐらい響きますが、日本人で日本の琴の、響かず渋く侘び寂びに満ちた音が嫌いという人はいないと思ったりするのです。まあ慣れということになるのかもしれませんが。ちなみにわたし自身は中国の琴の音色の方が好きだったりするあたり、自己矛盾を抱えてしまっています申し訳ない…

管理人様には、お忙しい中での全方向対応!な楽曲のアップに、いつもただただ感謝し敬服しています。こんな形でのエールで恐

モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ第28番 変ホ長調, K.380::(Vn)シモン・ゴールドベルク:(P)リリー・クラウス 1937年4月20&21日録音

- 2023-03-13:クライバーファン

- 昔、セルゲイ・ハチャトゥリアンさんが15歳ぐらいのときの初日本リサイタルで、単調のモーツァルトのヴァイオリン・ソナタを弾かれたのを聞きに行ったときに予習で聞いたっきり、ほとんどモーツァルトのヴァイオリン・ソナタを聞いたことがありませんでした。

今回、たまたまこの演奏が目に入ってみて聞いてみましたが、録音が割と良いですね。ヒストリカル録音の嫌なところは、音割れ、歪み、音揺れで、そういうのが頻発すると音楽を楽しむどころではなくなりますが、この録音だとあまりヴァイオリン、ピアノともに歪がなく、クラウスの柔らかいピアノの音(後年のステレオでのドギツイ硬質なトーンの演奏を聴いていたので意外でした)が聞けました。ヴァイオンリンも美音です。

ところで、思い出したのがベートーヴェンが回想したモーツァルトのクラヴィーアの演奏の特徴である「レガートではなかった」という話です。はたしてモーツァルト本人がクラウスの演奏を聞いたら、このようなレガートでつながる音を評価したでしょうか?または、もっとポツポツ音は区切るんじゃとおっしゃったでしょうか?

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第1番 変ホ長調 Op.1-1::ボザール・トリオ 1964年録音

- 2023-03-12:クライバーファン

- この曲はネットで聞いていたので、2つめの演奏として聞きました。やはり、第1楽章の推進力がベートーヴェンって感じですね。第2楽章もきれいです。第4楽章は第1楽章にくらべると少し物足りない気がしました。

現代の耳からすると、ハイドンがよいと思うような音楽はもう古くて面白くないものという気がします。第1楽章の力強い推進力はやはりベートーヴェンならではの音楽だと感心しました。

ベートーベン:弦楽四重奏曲第7番 ヘ長調 OP.59-1「ラズモフスキー第1番」::バリリ四重奏団 1955年録音

- 2023-03-08:クライバーファン

- 第1楽章だけ聞きました。このページのベートーヴェンの室内楽を毎日、1楽章だけ聞いていこうと思います。私が持っているアルバンベルク四重奏団のライブほど推進力がなく、おっとりした演奏だと思いました。

あまり力んだ演奏も聞くのがつかれるので、このような演奏もよいと思います。このようにあまり力が入っていない演奏でも、時にヒステリックに響いていしまうところが、このラズモフスキー第1番の曲自体の力感を物語っていますね。

ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調, Op.83(Brahms:Piano Concerto No.2 in B-flat major, Op.83)::(P)ヴィルヘルム・バックハウス カール・ベーム指揮 シュターツカペレ・ドレスデン 1939年録音(Wilhelm Backhaus:(Con)Karl Bohm The Staatskapelle Dresden Recorded on 1939)

- 2023-03-08:コタロー

- 80年以上前の録音にもかかわらず、音が明快でノイズがほとんどないのに驚かされます。原盤(SP)の状態がよほど良いのでしょう。

さすがに、バックハウスのピアノ演奏は若いだけに颯爽として見事なものです。

ちなみに、バックハウスがコンチェルトを録音するときは原則としてウィーン・フィルが用いられているのですが、ここではシュターツカペレ・ドレスデンが起用されているのが興味深いですね。

モーツァルト:交響曲第34番 ハ長調 K.338::マルケヴィッチ指揮 ベルリンフィル 1954年2月22日~26日録音

- 2023-03-08:joshua

- 35番以降の6大交響曲に多少飽きが来ると、25,28,29番、そして31番のパリ交響曲以後が気になってしまいます。33番はセルの2種の名演、ヨッフムが最晩年来日公演で残してくれた名演で頭に残る曲となりました。

そんな中で、この34番は生演奏では出会うことがなく、格別好きにならなかったところへ、50年代後半カール・ベームがコンセルトヘボウを振った演奏を本サイトで聴くに至ってたちまち好きになりました。

ともかく、生きのいい音楽なのです。同じくコンセルトヘボウを振ったセルの演奏(1958年)も大好きに。ただしこの演奏はJungさんのサイトには見当たらないことに気づきました。

今日ふと、サイトの右端に目をやると、マルケヴィッチがアップされているではありませんか!

これは前2者とは異なる「抑制の美」が印象的で、第3楽章の補完が続く終楽章とぴったり(とわたしには感ぜられました)なので、楽しんで聴けました。

同じような理由で、38番をマルケヴィッチ・ベルリンで聴いたのが記憶に蘇ってきました。

ベートーベン:弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調 OP.130::バリリ四重奏団 1952録音

- 2023-03-07:クライバーファン

- この演奏の第1楽章から第6楽章まで聞いた後に大フーガを聞いてみましたが、カヴァティーナの後の大フーガは刺激が強いです。

第5楽章もきれいな曲ですね。第6楽章のカヴァティーナはだんだん理解できるようになってきました。大フーガはやはり耳への刺激が強く、その意味だとピアノ4手版の方が聞きやすいです。

モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番 イ長調 K.488::(P)ケンプ フェルディナント・ライトナー指揮 バンベルク交響楽団 1960年10月録音

- 2023-03-07:笑枝

- 素晴らしい! 今の今まで、聴きのがしてました。

硬質なタッチのピアノ、表情豊かな弱音、大きな深い息づかいを感じさせる演奏ですね。

感動しました。ぴったり寄りそったオケもいいです。

K488、大好きな曲で、1991年のモーツァルトイヤー、カザルスホールで岩崎セツ子の演奏を聴きました。オケは室内編成のN響。

渾身の演奏でした。拍手が鳴り止まず、四度五度、何度も何度も呼び出され……。

アンコールを期待する友人に、

いや、アンコールはしないよ、と言ったこと、覚えてます。

岩崎さんの、ごめんなさい、というしぐさ、忘れられない。

精も根も尽きた、という表情でした。

モーツァルトの演奏、Yung さんの言われるように、ヴェールをかぶった熱情をいかに表出するかに懸かってますから、奏者の苦心はたいへんか、と。

ケンプの演奏、聴いてると、その辺りが、余裕を感じさせますね。スタジオ録音ですから、ライブとは違うでしょうけど。

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調, Op.27-2(Beethoven: Piano Sonata No.14 In C Sharp Minor, Op.27 No.2 "Moonlight")::(P)サンソン・フランソワ:1963年4月29日~30日録音(Samson Francois: Recorded on April 29-30, 1963)

- 2023-03-05:tks

- クラシック初心者の中1で初めて聴いた三大ソナタがこれでした(セラフィムの1300円シリーズのレコードです)。その後、FMでバックハウスかR.ゼルキンのを聴いてその違いに衝撃を受けた記憶があります。極めて個性的で、「初めに聴いてはいけない演奏」の類いですが、聴き比べの愉しさを教えてくれた懐かしい演奏です。

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調, Op.27-2(Beethoven: Piano Sonata No.14 In C Sharp Minor, Op.27 No.2 "Moonlight")::(P)サンソン・フランソワ:1963年4月29日~30日録音(Samson Francois: Recorded on April 29-30, 1963)

- 2023-03-05:yk

- この演奏をココで聴くことになった・・・というのは私にとっても感慨深いですね。

音楽愛好家というのは、大抵音楽を身近に聴くようになる過程で決定的な意味をもった演奏会経験・・・と言ったものがあるんじゃないかと思いますが、私の場合もう六〇年近く前聴いたフランソワの演奏会が、そう言った”決定的”な演奏会の一つでした。当時、レコードで聴いたフランソワのショパンに魅了されていた私は大いなる期待を抱いて聞きに行った演奏会でしたが、薄暗いステージで弾くフランソワには何か不健康な雰囲気があって・・・プログラムはよく覚えていません・・・演奏もレコードで聴くフランソワの切れ味の良い演奏とは違ったどこかぼやけた様な印象がしたものでした。しかし、メインのプログラムが終わった後、彼はアンコールに応えてショパンのワルツを弾き始めたのですが、ソコで、ものの1分ほども経たないうちに突然激しく咳き込んで演奏を中断するハップニングが起こりました。一瞬シーンとした会場の中で、彼は座ったまま黙ってハンカチを取り出し口を拭った後同じワルツを最初から弾き直したのですが、その演奏は私にとっては今も生々しく思い出されるものになりました。今から考えると、当時フランソワは体調に問題を抱えていたばかりか私生活の上でも色々と問題を抱えていたとも言われていて、当該の演奏会も最盛期のフランソワのものでは無かったのだと思われ、実際そのアンコールのショパンも目の覚める様な鮮やかな演奏・・・と言う訳でもありませんでしたが、彼が薄暗いステージの上でピアノを前にしてアンコールで示した孤独と気概と矜持・・・は私にとっては将にショパンに相応しいものでした。それは真摯な演奏家と言う”芸術家”が演奏と言う行為で一体何に対峙しているのかを今も私に考えさせてくれる原点の一つになっています。以前何かのドラマで「玄人は恥を忍んで恥をさらす・・・云々」というような台詞を聴いたことがありましたが、その意味でもフランソワは将に”プロの芸術家”でした。

そのフランソワの演奏の中でも、このベートーヴェンは音楽演奏という行為が人間にとって結局のところ如何なる意味を持っているのかを考えさせてくれる格好の題材とも言えるものだと思います。

音楽(特にクラシック)は、ほとんどが作曲家―演奏家―聴衆、と言う三者によって成立する芸術です。その中で”創造”と言う観点から”作曲家”への敬意は特別の意味を持って語られることが多く、演奏家は作曲家(楽譜)に忠実である”べき”であり、聴衆はソレを旨として鑑賞・受容する”べし”・・・という風潮が(特に近代以降)強い芸術分野でもあります。ソレはソレで一定の(妥当な)理由があり根拠がある議論ではありますが、私はソウいった議論には重大な前提がある・・・と考えています。それは”演奏家は作曲家に忠実である前に、何より自分に忠実であってほしい”と言うことであり、仮に優れた技術に裏打ちされた演奏でも”自分を偽った(或いは忠実であるべき”自己”の欠如した)”演奏は無意味で有り、そう言った演奏はある意味で作曲家への冒涜でさえある・・・と考えます。一時期、演奏家はソノ存在を感じさせない純粋透明な”伝達者”であることが理想だ・・・と言ったことを公言する人もいましたが、こう言った主張は少なくとも無条件では私には受け入れられません(・・・それが理想であれば、ピアノはYAMAHAの自動演奏で事足りる??・・・^_^;;)。過去の”作曲家”と現代に生きる”演奏家”と(無論”聴衆”と)がそれぞれ”自己に忠実”に音に対峙し葛藤することにこそ遠い過去の音楽を現代に演奏し聞く意味があるのであって、”恐るべき子供”とも評された(不遜の?)フランソワのベートーヴェンにも作曲家と演奏家の関わりの経緯が忠実に記録されていて、少なくとも私には単なる”わがまま”と言ったものとは異なった何物かではありました。

パッヘルベル:カノンとジーグ::ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1954年8月21日録音

- 2023-02-28:コタロー

- 我々のバロック音楽の受容の歴史を考える上で、大変興味深い演奏だと思いました。

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調, Op.64::(Vn)ヘンリク・シェリング:アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1964年7月録音

- 2023-02-22:koinu

- 記憶に間違いがなければ、今から40年前NHKFM放送をモノラルのラジカセでエアチェックでテープがすり切れるほど聴いた曲でした。懐かしく、こんな素晴らしい演奏だったと改めて認識しました。演奏がセルならと少し想像を豊かにしてしまいました。懐かしく素晴らしい演奏のアップに感謝です!!

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調, Op.64::(Vn)ヘンリク・シェリング:アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1964年7月録音

- 2023-02-20:アドラー

- 今までこの曲を色々な人の演奏で聞いてきたのです(誰の演奏がどうだったとか、あまり憶えていません)が、それらに比べ、この演奏が最も私の耳には入りやすいと感じます。“普通にいい曲のいい演奏”というか。。ということは、今まで私が聞いてきたのはどれも名人芸披露みたいな派手な演奏だったのかも、と思います。その点、この演奏は、きれいな音で内省的なところは内省的で、でも余り疲れずに聞けて、そういう意味でいいなあ、と思います。

アルコール依存症になったんですね。完璧を求めて?“完璧な演奏”と言ってもジョージ・セルとグールドでは意味が違うだろうし、シェリングはどういうのを“完璧”と考えていたのかな? 私には、例えばこれなど、完璧な演奏に思えるので、そう思うと、むしろ、シェリングにとっては完璧ということが壁になってしまって、それを突き破れない苦慮を、アルコールに頼ってぼやかそうとしたのかな、などと思ってしまいます。ともかく、気分良く聞けました(ということをアルコールを飲んでいたシェリングさんにお伝えしたい気持ちです)。

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調, Op.64::(Vn)ヘンリク・シェリング:アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1964年7月録音

- 2023-02-19:joshua

- 「70年代に来日した頃には完全にアルコール依存症に」といいますと、わたしが大阪フェスで聞いた演奏は、ちょうどその頃に当たります。集中して聞いたのは覚えていますが、格別感動したわけでもなく、さりとて演奏に破綻があったようにも思いませんでした。・・・依存症という事実が気になって英語版日本語版でWikiを読んでみましたが、そういう記述はみつけられませんでした。(よろしければ、この点に触れた出典をお知らせいただければ有難いです。)シェリングは、ポーランド特有のZを含むSzeryngと綴られます。(Szymon Goldbergも同様です。) 昔Szeryngのパイロットレコードが廉価版で出ていました。協奏曲がbachの2番、mozartのトルコ風、それにvitaliのシャコンヌが収められており、来日前に繰り返し聞いていました。何しろ、彼の演奏は清潔そのものであり、感情の発露といったものは求められません。その分、感動しにくいのかもしれませんが、心に残るものがあって、ふとした折にSzeryngで聞きたくなる、といった具合です。mozartの5番など、同時期聞いていた女流オークレールと大違い。どちらも好きですが、高貴さといいましょうか、その点で誰とも違う弾き方なのがSzeryngです。

このような楷書体風演奏が、また7か国語を操り、メキシコとポーランドの友好大使の役を務めてきた優等生的生き方が、Szeryngに過度の緊張を強いて、私生活でアルコールに頼ったにせよ、舞台上では立派でしたし、1988年69歳という若さでの脳出血死に至るまでに残してくれた録音は優れたものばかりでした。彼には妻や子、その他道楽という、芸術・政治以外に潤いを与えてくれるものが無かったのかもなあ、と凡人の私には気になってしまいます。

スカルラッティ:ソナタ集::カークパトリック 1954年録音

- 2023-02-17:大串富史

- スカルラッティは正直なところずっと取り上げないで済まそうぐらいに思っていたのですが、そういえば佳作もあったかと思い直し(まて)聴き直したところ、思いのほかバックグラウンドミュージック的な必要に適っていることに驚きを禁じ得ません…

少数ではありますがクラシックファンの中国人の学生から、あれ?先生この曲は何の曲ですか?ぐらいの反応が返ってくるのが一番理想かと思っているものですから。

#その逆にもしわたしが好きな曲ばかりかけていたら(北ドイツオルガン学派であるとか、ドビュッシーやラベルの弦楽四重奏曲とかヒンデミットの変容であるとか)、うけないばかりか正直教室から出て行ってしまう学生がいないかと心配です…

カークパトリックに感謝というのは、貴重なチェンバロ音源を残してくれているからです。録音の質も学生からのクレームがないレベルと判断しました(以前クレームがあったのです…)。これから順番に聴いてみようと思っています。

#もちろんモダンチェンバロは、わたしとてパスなのですが…

最後に管理人様に、時間を割いての楽曲選定のみならず、良質な解説をご提供いただいていますこと、再度感謝申し上げます。スカルラッティがそんな感じですので、カークパトリックはなおのこと知らず、このサイトがなければスカルラッティを流すどころか聴く機会もなかった(作らなかった)と正直思います。ただただ、ありがとうございます。

R.シュトラウス:交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30::カラヤン指揮 ウィーンフィル 1959年3月23日?4月9日録音

- 2023-02-17:小林正樹

- この有名な冒頭部分の演奏。生も含め色々聴いたがテンポ、リズム、歌い方の設定が若きカラヤンの気概とWPのやる気がマッチしたこの演奏は私のお気に入りなんです(BPとの演奏より聴く気力が出ますねぇ)、あとベームBPの2001年宇宙の旅に使われたものが壮麗感があって好きです。私の順位では両者は上位を占めています。もちろんその後に続く本題(?)部分も空前絶後のすばらしさです。

ウィーンフィル時代の頃、のカラヤンは実に素晴らしいですね(何やかやカラヤンが言われてしまうのは録音も含めて世間に出すぎたからですよきっと)フルベンさんだってつまらんものも結構ありますよ・・。

いずれにせよ、こういう凄みのある芸術家が多く居た時代に青春時代を過ごせたことは本当に幸せでした!(じゃあ今は?さぁ?さぁ?)

チャイコフスキー:交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴」::ジャン・マルティノン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1958年3月31日~4月6日録音

- 2023-02-15:コタロー

- マルティノンにはパリ音楽院管弦楽団を振った「フランス音楽コンサート」というアルバムがあります。ビゼーの「子どもの遊び」などスタンダードなフランス音楽があるかと思えば、イベールの「喜遊曲(ディヴェルティスマン)」が含まれているのが貴重です。ただこの曲、かなりおちゃらけているので、ユング様の好みには合わないかもしれませんね。気が向いたらご検討いただけたらと思います。「悲愴」とは真逆の音楽ですが、マルティノンという指揮者の多面性が伺えて興味深いですよ!

ヤナーチェク:シンフォニエッタ::ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1965年10月15日録音

- 2023-02-14:大串富史

- 最初にご報告させていただきたいのは、この65年版の録音こそが、ジョージ・セル没後30年記念企画アルバム(ソニー)ということで、わたしが中学生の時分に聴いていた演奏でした。レコードのジャケットが瓜二つなので、最初は目を疑いましたが…

#レコード会社の企画がなければ聴く機会はなかったかもしれず、管理人様がこうしてアップしてくださらなかったなら、なおさら機会はありませんでした… ただただ感謝です…

ヤナーチェクを再び聴いて、これはバックグラウンドミュージックとしてなかなかよさげだと思い直しました。今晩、さっそくかけてみましょう。ふふふ…

#少なくともオケ協(また勝手に混乱させる略語を使っています)よりは刺激が少ないので、オケ協を流す前の様子見ということで(まて)。

とすると40年以上前に聴いていたあのセルとクリーブランドの他の諸々の演奏は、やはりそのさらに十数年前の演奏だったのかと思うと、非常に感慨深いものがあります。

何が感慨深いのかというと、なんだーだから廉価版だったのかーなどという話ではなく、そうでなかったらセルとクリーブランドの諸々の演奏は新たな演奏の下に埋もれてしまい聴く機会はなかったであろう、自分も含め2500円のグラモフォンではなく1500円のコロンビアを買って聴いていたクラシックファンは、実のところ廉価版ならではの歴史的な名演を聴いていたのだ、という感慨です。

それはつまり、これから目白押しのパブリックドメイン切れの録音は、もしかしてもしかすると自分があの頃に聴いていたまさにあの演奏?!なのではなかろうか、という期待感があるわけです。

管理人様へ:今後共ご自愛しつつ、どうぞアップを謹んで宜しくお願いいたします。

#最後に余談の余談:この曲を聴くとどうしても、EL&Pを思い出してしまうのはわたしだけでしょうか… 今ちょうど日本語レッスンで1Q84の紹介があり(中国で相応に有名)、正直あんまり紹介したくないな的な部分があったりするのですが、この曲の冒頭のフレーズ(特にティンパニー)もやっぱり相応に尋常でないのに、それでも刺激が足りないなどと感じてしまうのですから、現代人というのはなんとも摩訶不思議です…

チャイコフスキー:組曲第4番「モーツァルティアーナ」 ト長調, Op.61::アンタル・ドラティ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年8月16日~21日録音

- 2023-02-11:コタロー

- これでチャイコフスキーの「組曲」全4曲のアップが完了しましたね。

「モーツァルティアーナ」は「組曲」のなかでは最もまとまりのある作品だと思います。

チャイコフスキーの作品として、旋律の美しさの点でも不足はありません。とりわけ最後に置かれた変奏曲は優れたオーケストレーションで楽しませてくれます。

すでにアップされているケンペン指揮の豪快な演奏と比較すると、さすがにドラティの演奏は洗練されており、録音も優秀です。

最後に、大いなる感謝の意をドラティ氏とこの曲を取り上げてくださったユング様に捧げたいと思います。マイナー曲からの脱出を心から願っております。

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23::(P)アルトゥール・ルービンシュタイン エーリッヒ・ラインスドルフ指揮 ボストン交響楽団 1963年3月5日録音

- 2023-02-10:大串富史

- 管理人様、ルービンシュタイン、そして指揮者とオケの皆様への感謝と共に。

最初に管理人様への感謝が来るのは、解説の部分に賛辞をお送りしたいからです。「冒頭部分だけが派手派手で、その後はなんだかつまんない音楽がだらだら続いて何時の間に終わっちゃったみたいな演奏が多いのも事実なのです。ついでながら私見を述べれば、この竜頭蛇尾になってしまう東西の横綱はチャイコフスキーのピアノ協奏曲とシュトラウスの「ツァラトゥストラはこう語った」でしょう」とは、管理人様、よくぞ言われました!

#それもあって、この演奏が最後に残りました…

ルービンシュタインへの感謝も、やはり管理人様の解説に道を譲りたく思います。「この冒頭の聞かせどころが終わった途端に気が抜けたようになってしまうピアニストが多いのに、ルービンシュタインはそこからやおらしっかりとピアノを響かせはじめます」。

で指揮者とオケの皆様なのですが、管理人様曰く「最後についでながら、そう言うルービンシュタインを支えるラインスドルフとボストン響のサポートは一切の甘さを排した厳しさに徹していて、実に持って見事なものです」というのが、感謝の主な理由になります。今日もいい「芸」術を見せて、いや違った聴かせてもらいました(まて)。

#わたし自身もついでながら、チャイコはまあこれでいいのかみたいに思ったりもします。小学生の時分に聴いたスッペも中学生時代に聴いたチャイコも別に悪くはないのですが、あのその、大人になり家族を養うため働く身とすれば時間が足りないという… もっとも、いずれパブリックドメインの仲間入りをするであろうタコ(ショスタコ)が来た日には、うーんこの演奏、タコ度が相当高いなー、みたいに時間をつぶしてしまうんでしょうが。そういう点でも日々名曲のアップを続けてくださっている管理人様には、ただただ感謝しかありません。ありがとうございます。

ディーリアス:日没の歌::トマス・ビーチャム指揮:ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 (A)モーリーン・フォレスター (Br)ジョン・キャメロン ビーチャム合唱協会 1957年4月1日録音

- 2023-02-09:大和田保臣

- 私も年を経てから、ディーリアスを聴き始めたものの一人です。

もっともビーチャムとバルビローリのCDは、ずっと以前に買ったものを聴かずして放置していたのですが、聴き始めたきっかけとなったのは、「フェンビー・レガシー/ミュージック・オブ・ディーリアス」というユニコーンの2枚組のLPを入手したことです。その素晴らしさに改めてCDを聞き直した、というわけです。

うまく表現できませんが、聴いていて癒されることこの上なしです。

モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番 イ長調 K.488::(P)ケンプ フェルディナント・ライトナー指揮 バンベルク交響楽団 1960年10月録音

- 2023-02-09:コタロー

- これまで私はケンプの良い聴き手ではありませんでした。

定評があるベートーヴェンの音楽についても断然バックハウス派でした。

ところが、何気に聴いてみたモーツァルトの演奏が何とも素晴らしいではありませんか!

この曲についてはハイドシェックの魅惑的な名演がありますが、ケンプの演奏もそれに匹敵する素晴らしさです。一般的にケンプといえばベートーヴェンのイメージが強いのですが、私の場合はモーツァルトの演奏でケンプの良さを知ったレアなケースといえますね。

チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35::(Vn)ティボール・ヴァルガ:J.M.オーバーソン指揮 ティボール・ヴァルガ音楽祭管弦楽団 1965年録音

- 2023-02-08:大串富史

- チャイコフスキーとヴァイオリニストまた指揮者とオケの皆様、そして管理人様への深い感謝と共に。

チャイコフスキーは嫌いではないものの好きではないとはいえ、やはりヴァイオリン協奏曲とピアノ協奏曲は落とせないかなーと思い直し、幾つか聴き比べてこの演奏を日本語レッスンの合間のバックグラウンドミュージックに選ぶことにしました。まあその、学生にはなにより刺激が一番、と考えてのことなのですが…

実に数十年ぶりに聴き直して、第3楽章(恐らく第2楽章と続けてレッスン開始前に流すことになりそうです。時間的にはブラームスのヴァイオリン協奏曲の第1楽章並みのボリュームです…)は聴かせるに値すると確信できました。数世紀を経た日本人教師と中国人学生のためのバックグラウンドミュージックをご提供いただき、チャイコフスキーにまず感謝です。

次いでヴァイオリニストまた指揮者とオケの皆様への感謝ですが、今回初めてYoutubeのクレーメル+マゼール+ベルリン・フィルと聴き比べ、悪い言い方をしないようにしたいのですが、率直この演奏を退けるべき理由がとくだん見当たらなかったことに感謝しています。

#わたしの世代はヴァイオリンと言えばクレーメル、ピアノと言えばアルゲリッチ、みたいな、火花を散らした曲芸いや違った極芸をこの目で見せてくれーみたいなものが自分のうちにあり、そういう角度からしてこの演奏はこじんまりしていないところがとてもいいように感じています(まて)。

最後に管理人様への感謝なのですが、演奏を幾つか聴き比べつつ解説を拝読させていただき改めて思うに、管理人様ご自身が解説に注ぎ込まれた血潮のようなものへの感謝を述べずにはいられません。(他の皆様のコメントもそうなのですが)クラシック談議で火花を散らし合える場をいわばご先導いただいていることに深く感謝したく思います。ただただ、ありがとうございます。

ハイドン:交響曲第94番 ト長調 「驚愕」::モントゥー指揮 ウィーンフィル 1959年4月録音

- 2023-02-08:コタロー

- たまたま、50年代後半にウィーン・フィルを指揮したクリップスの演奏と比較試聴してみました。クリップスはどちらかというとオーケストラの伝統ある響きを活かしたしっとりした演奏でした。

それに対して、モントゥーの演奏は軽妙洒脱で聡明な趣きが傑出していますね。

このように同じオーケストラを指揮した演奏の聴き比べができるのは、まさにクラシック音楽ならではの醍醐味ですね。また当時のウィーン・フィルの優雅な響きをたっぷり堪能できました。

ベートーヴェン:交響曲第2番 ニ長調, Op.36::ピエール・モントゥー指揮 サンフランシスコ交響楽団 1949年4月13日録音

- 2023-02-07:たつほこ

- 私も気に入りました。聴いてからyungさんの解説を読み、少し驚きました。1940ー50年代のサンフランシスコがどのくらい田舎だったか知りませんが、この演奏は聴かせてくれますね。ほかの演奏も聴いてみたいです。

ベートーベン:ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調, Op.19::(P)ヴィルヘルム・ケンプ:フェルディナント・ライトナー指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1961年7月録音

- 2023-02-07:藤原正樹

- いいじゃないですか。ベートーヴェンだって、気分の良い問いは笑ったし、そよ風が吹いてくれば口笛でも吹いたに違いない。人はいつもいつも「運命」との闘争では生きられないのです。好きな曲。

ベートーヴェン:交響曲第2番 ニ長調, Op.36::ピエール・モントゥー指揮 サンフランシスコ交響楽団 1949年4月13日録音

- 2023-02-04:Dr335

- すごい勢いのある演奏で驚きました。Yung様のお嫌いな?「爆演」と言ってもいいのではないでしょうか。指揮者とオケが爆発し、ぐちゃぐちゃになった演奏、ということではなく、爆発しそうなほどの情熱と気合がこもった演奏ということなら、悪い表現ではないと思います。とにかくこんな演奏、昨今の小綺麗なオケでは絶対に聴けないでしょう。歴史的名演と言うのは適当かどうか分かりませんが、久しぶりに面白い演奏を聴かせていただきました。有難うございました。続編を期待しています。

ベートーヴェン:交響曲第8番 ヘ長調 Op.93 ::モントゥー指揮 サンフランシスコ交響楽団 1950年2月28日録音

- 2023-02-04:コタロー

- このサイトを改めて調べてみたところ、モントゥー=サンフランシスコ響の演奏についてはすでに10件以上アップされていました。そこで、その中からベートーヴェンの交響曲第8番を選んで聴いてみました。この曲について、ステレオ録音ではセルの名盤が君臨していますが、モノラル録音を含めるとモントゥーの演奏もなかなかの好演だと感じました。

軽妙洒脱というか、楽員の自発性を重んじているという点ではセルの名盤を凌駕しているといえるもしれません。これは一言でいえば音楽に対するスタンスの違いだと思います。

次回は、名盤の誉れの高いベルリオーズの「幻想交響曲」に挑してみたいと思います。

ちなみに、モントゥーの生年は1875年、これはあのラヴェルと同い年なのですね!

前のページ/次のページ

【リスニングルームの更新履歴】

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)

[2025-10-25]

アーサー・サリヴァン:喜歌劇「軍艦ピナフォア」序曲(Sullivan:Overture from H.M.S Pinafore)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)

[2025-10-22]

バターワース:管弦楽のための狂詩曲「シュロップシャーの若者」(Butterworth:A Shropshire Lad)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-20]

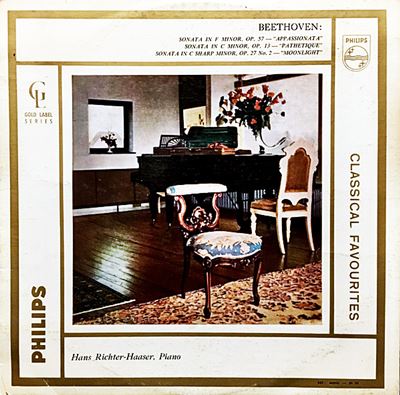

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」 ハ短調 Op.13()Beethoven:Piano Sonata No.8 in C minor, Op.13 "Pathetique"(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-10-18]

フォーレ:夜想曲第4番 変ホ長調 作品36(Faure:Nocturne No.4 in E-flat major, Op.36)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)