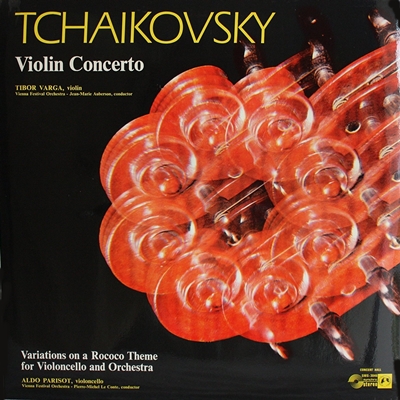

Home|ヴァルガ(Tibor Varga)|チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

(Vn)ティボール・ヴァルガ:J.M.オーバーソン指揮 ティボール・ヴァルガ音楽祭管弦楽団 1965年録音

Tchaikovsky:Violin Concerto in D major Op.35 [1.Allegro moderato - Moderato assai]

Tchaikovsky:Violin Concerto in D major Op.35 [2.Canzonetta. Andante ]

Tchaikovsky:Violin Concerto in D major Op.35 [3.Finale. Allegro vivacissimo]

これほどまでに恵まれない環境でこの世に出た作品はそうあるものではありません。

これは有名な話のなので詳しくは述べませんが、その精神的なダメージから立ち直るためにスイスにきていたときにこの作品は創作されました。

チャイコフスキーはヴァイオリンという楽器にそれほど詳しくなかったために、作曲の課程ではコテックというヴァイオリン奏者の助言を得ながら進められました。

そしてようやくに完成した作品は、当時の高名なヴァイオリニストだったレオポルド・アウアーに献呈をされるのですが、スコアを見たアウアーは「演奏不能」として突き返してしまいます。

ピアノ協奏曲もそうだったですが、どうもチャイコフスキーの協奏曲は当時の巨匠たちに「演奏不能」だと言ってよく突き返されます。

このアウアーによる仕打ちはチャイコフスキーにはかなりこたえたようで、作品はその後何年もお蔵入りすることになります。そして1881年の12月、親友であるアドルフ・ブロドスキーによってようやくにして初演が行われます。

しかし、ブドロスキーのテクニックにも大きな問題があったためにその初演は大失敗に終わり、チャイコフスキーは再び失意のどん底にたたき落とされます。

やはり、アウアーが演奏不能と評したように、この作品を完璧に演奏するのは当時の演奏家にとってはかなり困難だったようです。

しかし、この作品の素晴らしさを確信していたブロドスキーは初演の失敗にもめげることなく、あちこちの演奏会でこの作品を取り上げていきます。やがて、その努力が実って次第にこの作品の真価が広く認められるようになり、ついにはアウアー自身もこの作品を取り上げるようになっていきました。

めでたし、めでたし、と言うのがこの作品の出生物語と世に出るまでのよく知られたエピソードです。

しかし、やはり演奏する上ではいくつかの問題があったようで、アウアーはこの作品を取り上げるに際して、いくつかの点でスコアに手を加えています。

そして、原典尊重が金科玉条にようにもてはやされる今日のコンサートにおいても、なぜかアウアーによって手直しをされたものが用いられています。

つまり、アウアーが「演奏不能」と評したのも根拠のない話ではなかったようです。

ただ、上記のエピソードばかりが有名になって、アウアーが一人悪者扱いをされているようなので、それはちょっと気の毒かな?と思ったりもします。

ただし、最近はなんと言っても原典尊重の時代ですから、アウアーの版ではなく、オリジナルを使う人もポチポチと現れているようです。

でも、数は少ないです。クレーメルぐらいかな?

<追記:2018年2月>

アウアーのカットと原典版の違いが一番よく分かるのは第3楽章の繰り返しだそうです。(69小節~80小節・259小節~270小節・476小節~487小節の3カ所だそうな・・・)

それ以外にも第1楽章で管弦楽の部分をカットしていたりするのですが、演奏技術上の問題からのカットではないようなので、そのカットは「演奏不能」と評したアウアーを擁護するものではないようです。

ちなみにノーカットの演奏を録音したのはクレーメルが最初のようで、1979年のことでした。

ただし、それを「原典版」と言うのは少し違うようです。

なぜならば、通常の出版譜でもカッとされる部分がカットされているわけではなくて、「カット可能」と記されているだけだからです。

そして、その「カット」は作曲家であるチャイコフスキーも公認していたものなので、どちらを選ぶかは演奏家にゆだねられているというのが「捉え方」としては正しいようなのです。それ故に、79年にクレーメルがノーカット版で録音しても、それに追随するヴァイオリニストはほとんどあらわれなかったのです。

ある人に言わせれば、LP盤の時代にこのノーカット版を聞いた人は「針が跳んだのかと思った」そうです。(^^;

ただし、最近になって、本家本元(?)のチャイコフスキーコンクールではノーカットの演奏を推奨しているそうですから、今後はこのノーカット版による演奏が増えていくのかもしれません。

この録音からは「音楽をすることの喜び」がひしひしと伝わってきます

ティボール・ヴァルガの名前が多くの人に再認識されたのは、「Claves」というレーベルが「Hommagea Tibor Varga」という4枚セットのCDをリリースしたことがきっかけでした。その中でも、チャイコフスキーの協奏曲が多くの人の目を引きつけました。

それは、ソリストという存在がどうしても避けて通ることのできないある種の「いやらしさ」から完全にフリーになっていたからです。

言うまでもないことですが、ソリストというのは目立ってなんぼです。控えめで慎ましやかなソリストというのは誠実な詐欺師ほどに矛盾する存在なのです。

しかしながら、このティボール・ヴァルガというヴァイオリニストは、同世代のスターンやグリュミオーなどと較べても遜色ないほどの腕を持ちながら、不思議なほどにそう言う「いやらしさ」を感じさせないのです。

もちろん、それはスターンやグリュミオーが「いやらしい」と言っているわけではありません。いや、スターンはかなり嫌らしいかも知れませんが・・・。

この背景には「キャリア」という概念が存在します。

日本社会には「終身雇用」という概念がありましたから、この「キャリア」という概念はなかなか実感として理解することが難しいものでした。

最初は小さな会社に職を得て経験を積むと、その経験と身につけたスキルを売り込んでより大きな会社に転職をするのが「キャリア」を積み上げると言うことなのです。

そして、これを繰り返していくことでより重要で興味深い仕事に携われるようになり、それが自らの経験とスキルを豊かにし、同時に稼ぎも増えるという図式なのです。

「転石苔むさず(A rolling stone gathers no moss)」という諺があります。

「キャリア」という概念が存在する社会では、この諺は肯定的な意味を持ち、そうでない社会では否定的な意味を持ちます。

- 肯定的解釈:柔軟に行動が変わることにより時代に取り残されることがない

- 否定的解釈:行動を軽々しく変える人は成功しない。住所や仕事、考え方などを変える人は信用できない

クラシック音楽といえども基本はショービジネスの社会ですから、華やかなスポットライトを浴びるためには小さな場所からスタートをして、そこから「キャリア」を積み上げていくことが必要であり、その事によって「稼ぎ」も増えるのです。

しかし、ここで問題となってくるのは「経験とスキル」が「稼ぎ」とセットになってくることです。

この両者の関係は微妙です。

理想的なのは「経験とスキル」に見合うだけの「稼ぎ」が伴うことです。

しかし、「稼ぎ」のために「経験とスキル」を浪費する事を強いられることもあります。つまりは「稼ぎ」のために意に染まない、もしくは愚にもつかない仕事を強いられることもあるのです。

そして、多くの演奏家はこの矛盾に適当に折り合いをつけながら「キャリア」を積み重ねていくのですが、中にはどうしても我慢できずに、そう言う道からドロップアウトしてしまう人もいます。

ドロップアウトしてしまうと、その音楽活動が多くの人の目にとまることはほとんどなくなってしまいます。そしてその結果として静かにフェードアウトして音楽の世界から消え去っていくのですが、中には、「稼ぎ」とは全く無縁の世界でひたすら「経験とスキル」だけを積み上げていく「凄い人」もいます。

ティボール・ヴァルガというのは、そう言う数少ない「凄い人」の一人だったのです。

ヴァルガは僅か10歳でブダペスト音楽院に入学してフバイに学び、わずか14歳から一人前のヴァイオリニストとしてのキャリアをスタートさせたという天才でした。しかし、有り余る才能をもちながら、突然にソリストとしての第一線から引退をしてしまったのです。

しかし、ソリストとしての「キャリア」からはドロップアウトしても、それは音楽からドロップアウトしたわけではありませんでした。

いや、それどころか、そのドロップアウトによって、彼は音楽だけに専念することにしたのです。

しかしながら、キャリアを断念すれば、ベルリンやウィーンやロンドンなどの有名オケを相手に演奏したり録音すると言うことは望めません。

ですから、このチャイコフスキーも「J.M.オーバーソン指揮 ティボール・ヴァルガ音楽祭管弦楽団」をバックに演奏しています。

ヴァルガがソリストとしてのキャリを断念した後にもっとも力を注いだのが教育活動でした。

1954年には自らの名を冠した室内管弦楽団(ティボール・ヴァルガ室内管弦楽団)を設立するのですが、それも全ての教え子に目が届かせるためにもっとも相応しい形態だと考えたからでした。

1964年からはじめた「ティボール・ヴァルガ音楽祭」というのも、世界中から若手の演奏家を集めての教育の場でした。

その音楽祭には日本からも多くの演奏家が参加していたようです。

ですから、この録音はその様な教育活動のお披露目という意味合いを持ったものだったのでしょう。

こういう書き方は安直にすぎるとは思うのですが、それでもこの録音からは「音楽をすることの喜び」がひしひしと伝わってきます。

確かに、そこにベルリンフィルやウィーンフィルをバックにしたときのような徹底的に磨き込まれた完成度はありません。

そして、そう言う高い完成度を持った演奏や録音が持っている意義は大いに評価すべきでしょうし、それを実現する「キャリア」というものの合理性も認めざるを得ないでしょう。

それでもなお音楽とは不思議なものです。

多くの人がこの録音に引きつけられたのは、そう言う贅沢な食事に飽きた金持ちがたまにはお茶漬けを食べたくなったというようなものではなかったのです。

そうではなくて、おそらくはそう言う贅沢競争の中で忘れられてしまいがちな「大切」なものの存在に気付かされてくれたからでしょう。

それは音楽を美しく演奏することと、美しい音楽を演奏することの違いだったのかも知れません。

なお、この録音の初出年の確定には手間取ったのですが、少なくともConcert hallから1967年にはリリースされていることが確認できました。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2022-11-22:コタロー

- ユング様が、チャイコフスキーの「ヴァイオリン協奏曲」について、ヴァルガの演奏を絶賛されていました。

そこで私もさっそく聴いてみました。全体的に遅めのテンポで、雄大さとほのかな艶っぽさを兼ね備えた、大変魅力的かつ立派な演奏で大いに感動しました。

最後に少々マニアックな話で恐縮です。かつて私が所持していたこの曲のスコアの記憶と比較すると、ヴァルガは、第三楽章中心としてほぼノーカットにて演奏している様に聴こえます。録音も良好で、この曲の魅力を高めていると思います。隠れた名盤ですね。

2023-02-08:大串富史

- チャイコフスキーとヴァイオリニストまた指揮者とオケの皆様、そして管理人様への深い感謝と共に。

チャイコフスキーは嫌いではないものの好きではないとはいえ、やはりヴァイオリン協奏曲とピアノ協奏曲は落とせないかなーと思い直し、幾つか聴き比べてこの演奏を日本語レッスンの合間のバックグラウンドミュージックに選ぶことにしました。まあその、学生にはなにより刺激が一番、と考えてのことなのですが…

実に数十年ぶりに聴き直して、第3楽章(恐らく第2楽章と続けてレッスン開始前に流すことになりそうです。時間的にはブラームスのヴァイオリン協奏曲の第1楽章並みのボリュームです…)は聴かせるに値すると確信できました。数世紀を経た日本人教師と中国人学生のためのバックグラウンドミュージックをご提供いただき、チャイコフスキーにまず感謝です。

次いでヴァイオリニストまた指揮者とオケの皆様への感謝ですが、今回初めてYoutubeのクレーメル+マゼール+ベルリン・フィルと聴き比べ、悪い言い方をしないようにしたいのですが、率直この演奏を退けるべき理由がとくだん見当たらなかったことに感謝しています。

#わたしの世代はヴァイオリンと言えばクレーメル、ピアノと言えばアルゲリッチ、みたいな、火花を散らした曲芸いや違った極芸をこの目で見せてくれーみたいなものが自分のうちにあり、そういう角度からしてこの演奏はこじんまりしていないところがとてもいいように感じています(まて)。

最後に管理人様への感謝なのですが、演奏を幾つか聴き比べつつ解説を拝読させていただき改めて思うに、管理人様ご自身が解説に注ぎ込まれた血潮のようなものへの感謝を述べずにはいられません。(他の皆様のコメントもそうなのですが)クラシック談議で火花を散らし合える場をいわばご先導いただいていることに深く感謝したく思います。ただただ、ありがとうございます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)