Home|クライバーン(Van Cliburn)|シューマン:ピアノ協奏曲 Op.54

シューマン:ピアノ協奏曲 Op.54

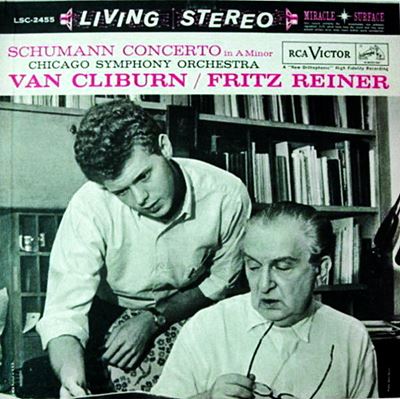

(P)ヴァン・クライバーン フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1960年4月16日録音

Schumann:Piano Conserto in A minor Op.54 [1.Allegro affetuoso]

Schumann:Piano Conserto in A minor Op.54 [2.Intermezzo]

Schumann:Piano Conserto in A minor Op.54 [3.Allegro vivace]

私はヴィルトゥオーソのための協奏曲は書けない。

そして、その幻想曲をもとに、さらに新しく二つの楽章が追加されて完成されたのがこの「ピアノ協奏曲 イ短調」です。

協奏曲というのは一貫してソリストの名人芸を披露するためのものでした。

そういう浅薄なあり方にモーツァルトやベートーベンも抵抗をしてすばらしい作品を残してくれましたが、そういう大きな流れは変わることはありませんでした。(というか、21世紀の今だって基本的にはあまり変わっていないようにも思えます。)

そういうわけで、この作品は意図的ともいえるほどに「名人芸」を回避しているように見えます。いわゆる巨匠の名人芸を発揮できるような場面はほとんどなく、カデンツァの部分もシューマンがしっかりと「作曲」してしまっています。

しかし、どこかで聞いたことがあるのですが、演奏家にとってはこういう作品の方が難しいそうです。

単なるテクニックではないプラスアルファが求められるからであり(そのプラスアルファとは言うまでもなく、この作品の全編に漂う「幻想性」です。)、それはどれほど指先が回転しても解決できない性質のものだからです。

また、ショパンのように、協奏曲といっても基本的にはピアノが主導の音楽とは異なって、ここではピアノとオケが緊密に結びついて独特の響きを作り出しています。この新しい響きがそういう幻想性を醸し出す下支えになっていますから、オケとのからみも難しい課題となってきます。

どちらにしても、テクニック優先で「俺が俺が!」と弾きまくったのではぶち壊しになってしまうことは確かです。

たとえ「一つの色」しか持っていなかったとしても、その「一つの色」はとても美しい

クライバーンは彼の表看板ともいえるラフマニノフやチャイコフスキーだけでなく、ベートーベンやシューマン、ブラームスの協奏曲もライナー&シカゴ響と録音しています。セルなども同様ですが、ライナーもまた協奏曲のソリストに関してはかなりのうるさ方でした。有名なのはラフマニノフの3番をルービンシュタインと録音したときのエピソードです。

言うまでもないことですが、ラフマニノフの3番はバリバリのテクニックを持ったピアニスト御用達の作品であり、ルービンシュタインのレパートリーにラフマニノフの3番は存在しませんでした。しかし、第2番の協奏曲で大きな成功をおさめたRCAが強引にルービンシュタインに要請をして録音を開始したのです。しかし、当然の事ながら不安も漂うわけであって、その不安を払拭するために、RCAはルービンシュタインのために特別にリハーサルまで行うことにしたのです。

しかし、悲劇はその「特別なリハーサル」の中でおきました。

リハーサルはごく普通に第1楽章からスタートしました。しかし、と言うべきか、やはり、と言うべきか、ルービンシュタインは難場にさしかかると大きなミスをしてしまいました。

ライナーはオーケストラを止め、いくつかの指示を与えてからもう一度演奏させました。しかし、ルービンシュタインは同じところに来るとまた同じミスをしてしまいます。

ライナーは、今度は何も言わずもう一度繰り返させたのですが、ルービンシュタインはやはり同じ所でもっと派手にミスをしてしまいました。

ライナーは指揮棒を置いてオーケストラに向かって「ピアニストが練習をするので20分間休憩します。」と言ってしまいました。

それを聞いてルービンシュタインは「あなたのオーケストラはミスをしないのですか?」と言い返しました。

それに対して、ライナーは一言だけ返したそうです。

「しません。」

ルービンシュタインは無言のままステージを去り、リハーサル会場には二度と戻って来なかったそうです。

ライナーとは相手がルービンシュタインであってもそう言う態度を取った指揮者だったのです。そんなライナーがこれほど多くの協奏曲をクライバーンと録音したと言うことは、それだけをもってしても彼の才能がいかに優れたものだったかを証明しています。

彼を一躍スターの座に押し上げたチャイコフスキーコンクールで、審査員だったリヒテルがクライバーンには満点の25点を与え、それ以外のピアニストは全て0点にしたのも有名な話です。

つまりは、20代のクライバーンにはそれだけの輝くような魅力と才能があったのです。

ですから、ベートーベンやシューマンなどではラフマニノフの時ほどの魅力はないとしても、それは決して悪い演奏ではありません。ただし、気分的にはクライバーンのピアノよりは多彩な響きと引き締まった造形を提示するライナーの棒の方に興味がいく人もいるかもしれません。

しかし、そう言う録音を聞いていて、こういう感じのソリストって他にもいたような気がして、思いをめぐらして浮かんできたのが「マイケル・レビン」でした。

レビンというヴァイオリニストもまた英才教育によって生み出された早熟の天才であり、その演奏はどれを聞いてもそれなりに「なかなか面白いね!」と思うのですが、聞き終わった後に、結局レビンというヴァイオリニストは何を演奏してもこういう風にしかやれない人なんだという事実に突き当たってものでした。

ある人はそう言うレビンのヴァイオリンに対して「一つの色しか持っていない」と評しました。

この「一つの色しか持っていない」という思いはクライバーンにもそっくりそのままあてはまるような気がするのです。

そして、結局はそこからどうしても前に進むことが出来ずに、70年代は入れはいつの間にかフェードアウトしてしまったのです。しかし、レビンのように自殺が疑われるような形での事故死でこの世を去ることがなかったのは幸いでした。

そして、もう一つだけ確認しておきたいのは、たとえ「一つの色」しか持っていなかったとしても、その「一つの色」はとても美しいと言うことです。

そう思えば、あまり頭でっかちな屁理屈などはひとまず脇において、その「一つの色」の美しさを楽しむべきなのでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-02-03:備前屋の旦那

- なんと強烈な!。

セルといいライナーといいショルティーといい、ハンガリー人はは怖いおじさんだらけなのでしょうか?。

ハンガリーって怖い国なのでしょうか?。

そのライナーとクライバーンの共演によるシューマンは、オケとピアノの乖離を嫌ったシューマンらしさが表現されていて、実は一番シューマンらしいといえるかもしれません。

ですが、そういうクライバーンだからこそ、「難曲を自己主張たっぷりに弾きこなしてなんぼ、なピアニストの世界」には向いていなかったのかもしれません。

この演奏を聴くと、「この才能をすり潰すとは、ああ、もったいない」としかいいようがありません。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)