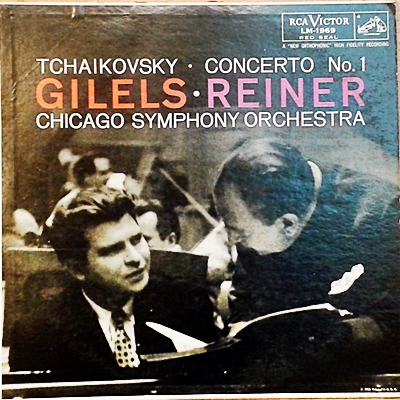

Home|ギレリス(Emil Gilels)|チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調, Op.23

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調, Op.23

(P)エミール・ギレリス フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1955年10月29日録音

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23 変ロ短調 作品23 「第1楽章」

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23 変ロ短調 作品23 「第2楽章」

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23 変ロ短調 作品23 「第3楽章」

ピアノ協奏曲の代名詞

おそらく、クラシック音楽などには全く興味のない人でもこの冒頭のメロディは知っているでしょう。普通の人が「ピアノ協奏曲」と聞いてイメージするのは、おそらくはこのチャイコフスキーかグリーグ、そしてベートーベンの皇帝あたりでしょうか。

それほどの有名曲でありながら、その生い立ちはよく知られているように不幸なものでした。

1874年、チャイコフスキーが自信を持って書き上げたこの作品をモスクワ音楽院初代校長であり、偉大なピアニストでもあったニコライ・ルービンシュタインに捧げようとしました。

ところがルービンシュタインは、「まったく無価値で、訂正不可能なほど拙劣な作品」と評価されてしまいます。深く尊敬していた先輩からの言葉だっただけに、この出来事はチャイコフスキーの心を深く傷つけました。

ヴァイオリン協奏曲と言い、このピアノ協奏曲と言い、実に不幸な作品です。

しかし、彼はこの作品をドイツの名指揮者ハンス・フォン・ビューローに捧げることを決心します。ビューローもこの曲を高く評価し、1875年10月にボストンで初演を行い大成功をおさめます。

この大成功の模様は電報ですぐさまチャイコフキーに伝えられ、それをきっかけとしてロシアでも急速に普及していきました。

第1楽章冒頭の長大な序奏部分が有名ですが、ロシア的叙情に溢れた第2楽章、激しい力感に溢れたロンド形式の第3楽章と聴き所満載の作品です。

ギレリスの西側デビューアルバム

コンチェルトというのはオケとソロ楽器が協調して一つの世界を練り上げていくものなのか、それともこの二つがキッタハッタの世界を繰り広げるものなのか、その基本的なスタンスで音楽の有り様は随分と変わってきます。もちろん、聞き手にとって面白いのはキッタハッタの世界なのですが、そう言う世界をかいま見ることは滅多にありません。

何故ならば、そのスタンスは指揮者とソリストの力関係によって決まります。そして、片方が他方に対して優位ならば穏やかな前者のスタンスを取り、両者が五分と五分となら後者・・・ではなくて、ほとんどは喧嘩別れになって演奏が成立しないというのが一般的だからです。

例えば、セルとグールドの初共演の時のエピソードは有名です。

エッ、そんなエピソード聞いたことがないって?では、簡単に紹介をしておきましょう。

グールドはとにかく神経質な人で、演奏をはじめる前にゴソゴソと椅子の調整をするのが「お約束」でした。椅子の位置をあちこち変えたり、高さを変えたりして、ひどいときはその調整に20分近くかかることもありました。その間、オケも指揮者もひたすら待ち続けることになるのですが、グールド自身はそんなことは全く気にしないで「演奏前の儀式」を続けるのです。

そして、あのセルと初共演した時もこの儀式を始めたのです。・・・何と、恐ろしい!!

やがて数分が経過して、堪忍袋の緒が切れたセルはグールドに言い放ちます。

「君のお尻の肉を1/3インチほどスライスしてくれれば私たちは今すぐリハーサルは始められるんだけどね。」

こうして、二人は右と左に別れていって二度と相まみえることはなかったのです。

このように、お互いが己の言い分を通せば、キッタハッタの世界の前に演奏そのものが成立しないものなのです。

と言うことで、現実問題としては、どちらかが多少は折れて歩み寄らないと基本的にコンチェルトとは成立しない形式だと言えます。

そして、これは全く私の独断ですが、その妥協は、ソロ楽器が言い分を通して、オケはそれにつけましょうという形で決着することが多いように思えます。そして、そう言う常識的な演奏は、これまた私の経験によると面白くないことが多いように思います。

しかし、数は少ないですが、指揮者が主導権を握って、その中でソロ楽器が奮戦するという逆のスタンスがあります。そして、これまた私の独断ですが、こういうスタンスの上に成り立った演奏は意外と聴き応えするものが多いように思います。

何故なら、オケがソリストに主導権を渡せば、「まあ僕たちは伴奏しておけばいい」と言う仕事になったとしてもそれほど不都合はないのでしょうが、ソリストがオケに主導権を渡したときは、その枠の中でこぢんまりと演奏したのでは己の存在意義がなくなってしまうからです。

ですから、主導権は渡しながらもその中で己の存在を精一杯主張せざるを得ませんから、結果的には面白い演奏になるのかもしれません。時には、気がつけばオケとピアノがキッタハッタの勝負をしていたと言うこともあったりするのでしょう。

そして、ここで紹介している録音は、そう言う数少ないオケ優位のもとでピアニストが奮戦している演奏のように聞こえます。

ここでのオケは伴奏などと言う意識は微塵もありません。ライナーは手兵のシカゴ響を使って、「オケだけで聞かせてやるもんね!」と言うほどの意気込みでオケを鳴らしています。それに応えてギレリスも時にはパワフルに、そして時には繊細にピアノを鳴り響かせてそのオケに十分に対抗しています。

それにしても、ギレリスのことを「豪腕ピアニスト」などと言ったのは誰なのでしょうか?彼のピアニズムの基本は繊細なタッチから紡ぎ出される深い叙情性と、細部を曖昧にしないクリアな響きにあることは、このデビューの時からはっきりと刻印されているではないですか。

そして、音楽は基本的には全てライナーの手の中にありながら、不思議なことに、聞き終わったあとに強く印象に残るのはギレリスのピアノです。

ここでのギレリスは、ライナーに向かって斬りつけるようなことはしていませんが、それでもライナーの音楽の中で、己の音楽を精一杯主張してそれは十分に成功をおさめています。

そして、そう言う録音がデビュー盤だったのですから、鉄のカーテンの向こうから姿を表したロシアンピアニズムの凄さに西側世界は強烈な衝撃を受けたことでしょう。

そう言う意味で、二重、三重に恐るべしギレリス!!・・・と言える録音なのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2009-09-13:セル好き

- カーゾン好きには、余裕しゃくしゃくのちゃらんちゃらんちゃらんちゃん、ちゃらんちゃらんちゃらんちゃんに呆気にとられる演奏。ちょっと発散しすぎかも。音程が広めに聞こえるのは気のせいか?ライナー/シカゴ響の端正な演奏も全く古さを感じさせず。

2009-12-21:シューベルティアン

- この曲のイメージにぴったりの演奏です。ギレリスという人は浅学ながらほとんど聞いたことがないのですが、けっこうロマンチックな人なんですね。これがカラヤンやバーンスタインの棒だと曲構造が(感情に押し流されて)ばらばらになってしまいそうな気がするんですが、ライナーのがっちりした造形美にうまく風を送っているように聞こえます。

この生命力があふれ出すような、余裕のないロマンチシズムとでもいった感じは、わたしにエロイカの第一楽章を思い出させるのですが、…同感してくれる人はいないか?

2012-04-04:nako

- 鋼鉄、というよりも、実にメリハリのよく効いた、男らしいピアノですね。チャイコはあまり好きではないんですが、この演奏はとても気持ちよく聴けました。

2013-05-19:すーさん

- ギレリス大ファンです。ユング先生のサイトでたくさんの音楽に出会い、毎日癒されています。

私が変なのかもしれませんが、ギレリスの音色に男の色気?を感じる時があるのが不思議です。

もう少し。ギレリスの演奏も聴けると嬉しいなっ。

これからも色々な演奏に出会えることを、楽しみにしています。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)