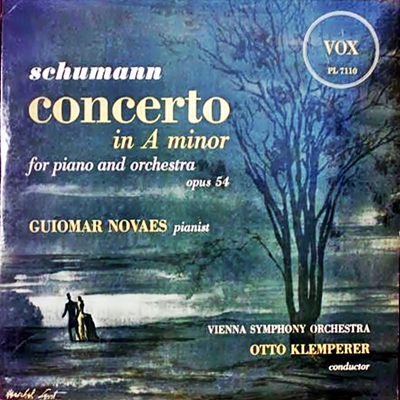

Home|ギオマール・ノヴァエス(Guiomar Novaes)|シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調, Op.54(Schumann:Piano Conserto in A minor Op.54)

シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調, Op.54(Schumann:Piano Conserto in A minor Op.54)

(P)ギオマール・ノヴァエス:オットー・クレンペラー指揮 ウィーン交響楽団 1951年6月9日~11日録音(Guiomar Novaes:(Con)Otto Klemperer Vienna Symphony Orchestra Published in June 9-11, 1951)

Schumann:Piano Conserto in A minor Op.54 [1.Allegro affetuoso]

Schumann:Piano Conserto in A minor Op.54 [2.Intermezzo]

Schumann:Piano Conserto in A minor Op.54 [3.Allegro vivace]

私はヴィルトゥオーソのための協奏曲は書けない。

そして、その幻想曲をもとに、さらに新しく二つの楽章が追加されて完成されたのがこの「ピアノ協奏曲 イ短調」です。

協奏曲というのは一貫してソリストの名人芸を披露するためのものでした。

そういう浅薄なあり方にモーツァルトやベートーベンも抵抗をしてすばらしい作品を残してくれましたが、そういう大きな流れは変わることはありませんでした。(というか、21世紀の今だって基本的にはあまり変わっていないようにも思えます。)

そういうわけで、この作品は意図的ともいえるほどに「名人芸」を回避しているように見えます。いわゆる巨匠の名人芸を発揮できるような場面はほとんどなく、カデンツァの部分もシューマンがしっかりと「作曲」してしまっています。

しかし、どこかで聞いたことがあるのですが、演奏家にとってはこういう作品の方が難しいそうです。

単なるテクニックではないプラスアルファが求められるからであり(そのプラスアルファとは言うまでもなく、この作品の全編に漂う「幻想性」です。)、それはどれほど指先が回転しても解決できない性質のものだからです。

また、ショパンのように、協奏曲といっても基本的にはピアノが主導の音楽とは異なって、ここではピアノとオケが緊密に結びついて独特の響きを作り出しています。この新しい響きがそういう幻想性を醸し出す下支えになっていますから、オケとのからみも難しい課題となってきます。

どちらにしても、テクニック優先で「俺が俺が!」と弾きまくったのではぶち壊しになってしまうことは確かです。

セルの時とは異なったテイスト

ノヴァエスはセルが指揮するニューヨークフィルと、1951年にショパンのピアノ協奏曲第2番、1952年にベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番を演奏しています。どちらもニューヨークフィルの定期演奏会だったのですが、どちらもすでに紹介しています。そして、最近気づいたのですが、これとほぼ同時期にクレンペラーの指揮で上記の2曲を録音しているのです。

おそらく、この時期にこの2曲をノヴァエスは集中的に演奏していたのでしょうが、その結果としてセルとクレンペラーという厳しい指揮者をバックに2種類の録音が残ったというのは興味深いことです。

しかし、この時期は、考えてみればクレンペラーにとっては不遇の時代であったことを思い出させます。

1939年に脳腫瘍に倒れたクレンペラーはロサンジェルス・フィルの音楽監督の座を失い、さらには元来患っていた躁鬱病も悪化して奇行が目立つようになり、戦後になってもアメリカでの活躍の道は閉ざされていました。さらにはヨーロッパに渡っても活動は思うにまかせず、ようやくレッグによって見いだされて1952年にEMIとレコード契約を交わすことになるものの、市民権継続の問題などからしばらくアメリカに留まることを余儀なくされます。

彼がEMIで本格的に録音活動をはじめるのは1954年からですから、この1950年代初頭ははまさに不遇のどん底ともいうべき時期だったはずです。

その事が関係しているのかどうかは分かりませんが、この狷介な男にしては珍しいほどにソリストの持ち味を引き立たせるように万全のサポートに徹しています。

そう言えば、彼はEMIの表看板になってからは協奏曲の伴奏なんてほとんどやっていないのではないでしょうか。

そして、ノヴァエスはそう言うサポートを得て、集中的に取り組んできたであろう作品を考え抜いた結果をそこで思う存分に披露しているように聞こえます。

ノヴァエスの魅力を味わうには非常に貴重な録音と言えるでしょう。

さらに序でながらあれこれ調べてみると、この二つの録音は1951年6月9日から11日にかけてのセッションで録音されたものであることが分かりました。レーベルはアメリカの新興レーベルである「Vox Records」によるもので、当時クレンペラーにとって唯一の活躍の舞台でした。

さらに、この3日間でもう一曲、シューマンのピアノ協奏曲も録音していたことが分かりました。

個人的には、このシューマンの協奏曲が両者の持ち味が一番上手く噛み合っていて、もっとも魅力的な録音ではないかと思いました。

世間的にはベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番の録音の評価が高いようですね。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)