Home|リヒター=ハーザー(Hans Richter-Haaser)|ベートーベン:合唱幻想曲 ハ短調 Op.80(Beethoven:Fantasia in C minor for Piano, Chorus and Orchestra, Op.80)

ベートーベン:合唱幻想曲 ハ短調 Op.80(Beethoven:Fantasia in C minor for Piano, Chorus and Orchestra, Op.80)

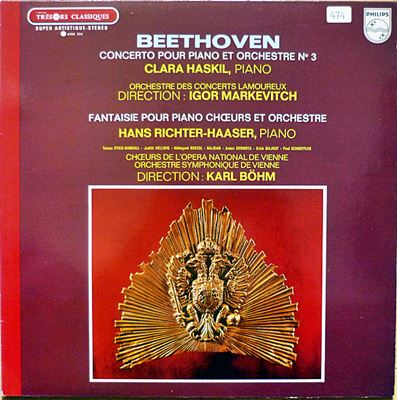

(P)ハンス・リヒター=ハーザー カール・ベーム指揮 ウィーン交響楽団 ウィーン国立歌劇場合唱団 (S)テレサ・シュティヒ=ランダル (A)ヒルデ・レッセル=マイダン (T)アントン・デルモータ (Br)パウル・シェフラ 1957年6月録音(Hans Richter-Haaser:(Con)Karl Bohm Wiener Wiener Symphoniker Staatsopernchor (S)Teresa Stich-Randall (A)Hilde Rossel-Majdan (T)Anton Dermota (Br)Paul Schoffler Recorded on June, 1957)

Beethoven:Fantasia in C minor for Piano, Chorus and Orchestra, Op.80

しくじりコンサート

その背景にはベートーベンにとっては思い出したくもない黒歴史がありました。

合唱幻想曲は1808年12月22日にウィーンで開いた「アカデミー」演奏会で、交響曲第5番や第6番と共に演奏するために、急いで書き上げられた曲です。

「アカデミー」演奏会はベートーベンにとって一世一代の晴れ舞台でした。ですから、その演奏会のフィナーレを大いに盛り上げようと考えたのでしょう。

しかし、あまりにも急な話だったので、オーケストラパートができたのが数日前でした。さらにピアノパートに至ってはコンサート当日にも間に合いませんでした。

普通はあり得ない状態なのですが、ベートーベンは即興演奏の名手でした。

「ピアノはどうせ俺が演奏するのだから何とかなるだろう」と考えたようです。

この見通しの甘さが悲劇を招きました。

本番でピアノを演奏したベートーベンは提示部を繰り返したのに、オーケストラは繰り返さないという悲劇的なことが起こりました。

オケとピアノの間でとんでもない不協和音が響きわたって大混乱に陥り、ベートーベン自身もどこを弾いているのかわからなくなってしまいました。その結果、「やめろ!やめろ!もう一回、最初からだ!」と叫ぶことになり、最初からやり直すという前代未聞の事態になったと伝えられています。

責任はベートーベンにありました。

彼はリハーサルではリピートしないとオケに指示しながら、本番ではピアノを演奏するベートーベンがリピートしてしまったのです。

ベートーベンにとっては一世一代の晴れ舞台でのこのしくじりは音楽史に残る黒歴史となってしまいました。そして、その悲劇はこの作品に「失敗作」という烙印をおすことになりました。

さらに言えば、独奏ピアノに加えて、6人の独唱者と大規模な合唱団が必要となる編成が重荷になりました。コンサートで取り上げられる機会ほとんどなくなってしまったのです。

しかし、「失敗作」とか「際物」などと言われ続けてきた合唱幻想曲ですが、次第に再評価の動きが進んでいきました。

即興的な雰囲気を持つピアノによる序奏はベートーヴェン自身の即興演奏を模しているとも言われます。

ピアノと管弦楽が提示する主題は、後の「交響曲第9番」の「歓喜の歌」の原型とも言える行進曲調です。そして、そこに合唱が加わることで、徐々に合唱幻想曲として大きな盛り上がりを作っていきます。

つまりはこの作品と晩年の「第九」をつないでみれば、常に新たな革新を求め続けた、ベートーベンならではのアーチが見えてくるのです。

ファンタスティックな世界

こういう人の演奏を聴かされると本当に困ってしまいます。

オレがオレがと前に出てくるタイプではないので、「こう言うところがなかなかのものでしてね」という体で済ますわけにはいかないのです。

と言うか、そう言う文章を綴るための取っかかりがないのです。

だったら、それはつまらない演奏なのかと言われればそんな事はない。

かといって、「とっても立派なベートーベンなのです。終わり。」では子供の作文にもならない。

だから困ってしまうのです。

これが、彼のピアノ・ソナタを聞いたときの率直な感想でした。

そして、今回、合唱幻想曲を聞いてみれば、こういう作品でも控えめな人だなと思ってしまうのです。

残された録音の数が少ないこともあって、今となってはリヒター=ハーザーというピアニストを記憶にとどめている人は多くはないと思います。

調べてみると「チェルニーの孫弟子にあたるピアニストで、ベートーヴェン直系のドイツ・ピアノ音楽の厳粛なる伝道師」という位置づけになるらしいです。

さらに突っ込んで調べてみると、ピアニストのキャリアを積み上げようという時に戦争に巻き込まれ、防空兵として長期にわたってピアノにふれることのできない生活を強いられたようなのです。

戦争が終わったときには指は完全に錆び付いてしまっていたと本人は述懐しています。

ですから、戦後は指揮者やピアノ教師として活動を再開したようです。

しかし、ピアニストとしての活動を諦めたわけではなく、50年代にはいるとその錆び付いた指も少しずつ復活していったようです。

そして、53年に病気のソリストの代役としてバルトークのコンチェルト(2番)を演奏して復活への第一歩をつかみ取りました。

その後はベートーベンを中心としたレパートリーで評価を確立し、最初に紹介した「ベートーヴェン直系のドイツ・ピアノ音楽の厳粛なる伝道師」と呼ばれる地位を築き上げたのです。

しかし、リヒター=ハーザーのピアノはこの「ドイツ・ピアノ音楽の厳粛なる伝道師」」という言葉から連想される「ゴツゴツ」した「無骨さ」とは無縁です。

無縁であるどころか、逆に何とも言えない優雅でファンタスティックな世界が展開されます。

ただし、こういう立派さはぼんやり聞いているとなかなか気がつきにくい性質のものです。

もちろんバックハウスのようなベートーベンも立派なものですが、立派さにはいくつものバリエーションがあることを教えてくれる演奏です。

ただし、人によってはありふれた「スタンダード的な演奏」と判断する人もいるでしょう。それはそれで、決して間違った判断ではないと思います。

しかしながら、「スタンダード」だと思ってもらえるだけでも凄いことなので・・・。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)