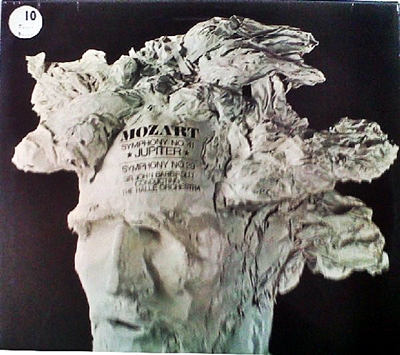

Home|バルビローリ(Sir John Barbirolli)|モーツァルト:交響曲第29番 イ長調, K.201

モーツァルト:交響曲第29番 イ長調, K.201

サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年12月30日~31日録音

Mozart:Symphony No.29 in A major, K.201/186a [1.Allegro moderato]

Mozart:Symphony No.29 in A major, K.201/186a [2.Andante]

Mozart:Symphony No.29 in A major, K.201/186a [3.Menuetto: Allegretto; Trio]

Mozart:Symphony No.29 in A major, K.201/186a [4.Allegro con spirito]

シリアスな人間的感情を表現する音楽へと変貌

そして、そのシリアスな表情はこの両端楽章に於いても、ト短調シンフォニーの両端楽想に於いてもはっきりと刻み込まれています。

さらにいえば、ハイドンと較べればやや物足りないと言われるモーツァルトの最終楽章は、このこのシンフォニーの最終楽章においては入念に作り込まれたソナタ形式になっています。

そして、そのシリアスな表現は中間の2楽章に力を及ぼしていて、付点音符を多用したアンダンテ楽章はこの上もなく雄弁に語り続けることで舞踏的な是界から抜け出そうとしてます。

それは続くメヌエット楽章にもおよび、それは既に舞踏の音楽と言うよりは一つのシンフォニックな世界に達しようとしています。

ただし、そう言う交響曲の世界が内包すべき「構築」という抽象性はモーツァルトらしい叙情性にくるまれています。それこそが、ハイドンが為し得なかったことであり、ベートーベンが理解できなかった世界なのでしょう。

- 第1楽章:アレグロ・モデラート(ソナタ形式)

- 第2楽章:アンダンテ(ソナタ形式)

- 第3楽章:メヌエット(複合三部形式)

- 第4楽章:アレグロ・コン・スピーリト(ソナタ形式)

切れ味を失わないモーツァルト

バルビローリによるモーツァルトの録音というのは珍しいのではないでしょうか。戦前は協奏曲の伴奏をよくつとめていましたが、戦後はオペラの序曲などの小品がほとんどで、このような交響曲の録音は珍しいのではないかと思います。ですから、モーツァルトとは相性が悪いのかなと思っていたのですが、実際に聞いてみると、驚くほどに切れ味のよいモーツァルトなのでいささか驚いてしまいました。

そう言えば、バルビローリと言えば一時「ミニ・カラヤン」みたいな言われ方をしたときがありました。それは、バルビローリの歌い回しの上手さと、「レガート・カラヤン」との間に似たようなものを感じた人が言い始めたものかと思うのですが、こういうモーツァルト演奏を聞かされるとそう言う言い方は全くの的外れであることを思い知らされます。

例えば、カラヤンがサンモリッツで夏の休暇の時にベルリン・フィルのお気に入りのメンバーを集めて小編成のオケでモーツァルトを演奏したことがあります。

それは、過剰なまでの響きで演奏するいつものスタイルとは違って、その小編成の弦楽合奏が紡ぎ出す響きはこの上もなく美しいもので、「何だ、やろうと思えばこういうモーツァルトがやれるんだ」と思ったものでした。しかし、本気モードの時のカラヤンは常にを過剰なまでのの響きとレガートでモーツァルトを描き出しました。

つまり、カラヤンが考えるモーツァルトの世界はあの過剰なまでのレガートで描かれる世界だったと言うことを思い知らされるのです。もちろん、あのカラヤンがそう思ったのですから、我々ごときがあれこれ言って何になるものでもないのですが、それを好ましく思わない人が多かったことも事実です。

しかし、このバルビローリのモーツァルトは明らかにそう言うカラヤンのモーツァルトとは異なった世界です。それは、両者の音楽感の違いを見事なまでに浮かび上がらせるものでした。

とりわけ、戦時中にRCAで録音したK.183の「小ト短調」の凄みさえ感じさせる切れ味の良さと凄みは、ワルターの有名な1956年のウィーンフィルとの演奏を思い出させたほどです。そして、戦後に録音したイ長調のシンフォニー(K.201)とジュピターもまた、そこまでの凄みはなくとも、小気味良い切れ味を失っていませんでした。

とりわけ、ジュピターの最終楽章などは見事としか言いようがありませんし、それとは対照的に、アンダンテ楽章では「歌うバルビローリ」もたっぷりと味合わせてくれる演奏でした。それらと較べればイ長調シンフォニーはいささか特徴に乏しいかもしれませんが、こういう静かな音楽はそう言う中庸性を保った方が相応しいのかもしれません。

バルビローリのモーツァルトなんてほとんど眼中に入っていなかったので、これは意外な収穫でした。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2022-11-17:たつほこ

- 素晴らしい。昔からバルビローリ、ウィーンフィルのブラームスの交響曲第2番は好きでよく聞いていました。マーラーの9番も。そのためか?、このモーツァルトの節回しも耳に慣れた響きです。ハレ管弦楽団なんて、マンチェスターの田舎楽団じゃねえの?って感じですが、立派なオーケストラに聴こえて不思議な気がします。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)