Home|ヘルマン・アーベントロート(Hermann Abendroth)|チャイコフスキー:交響曲第6番 ロ短調, Op.74 「悲愴」

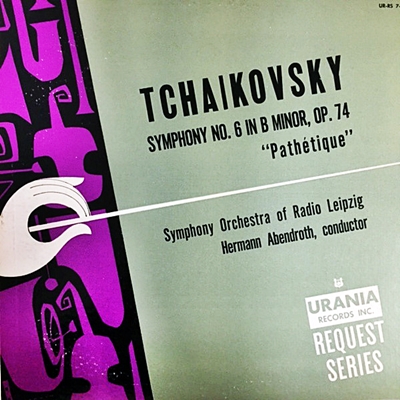

チャイコフスキー:交響曲第6番 ロ短調, Op.74 「悲愴」

ヘルマン・アーベントロート指揮 ライプツィヒ放送交響楽団 1952年1月28日録音

Tchaikovsky:Symphony No.6 in B minor, Op.74 "Pathetique" [1.Adagio - Allegro non troppo]

Tchaikovsky:Symphony No.6 in B minor, Op.74 "Pathetique" [2.Allegro con grazia]

Tchaikovsky:Symphony No.6 in B minor, Op.74 "Pathetique" [3.Allegro molto vivace]

Tchaikovsky:Symphony No.6 in B minor, Op.74 "Pathetique" [4.Adagio lamentoso]

私は旅行中に頭の中でこれを作曲しながら幾度となく泣いた。

もちろん、このプログラムに関してはチャイコフスキー自身もいろいろなところでふれていますし、4番のようにパトロンであるメック夫人に対して懇切丁寧にそれを解説しているものもあります。

しかし6番に関しては「プログラムはあることはあるが、公表することは希望しない」と語っています。弟のモデストも、この6番のプログラムに関する問い合わせに「彼はその秘密を墓場に持っていってしまった。」と語っていますから、あれこれの詮索は無意味なように思うのですが、いろんな人が想像をたくましくしてあれこれと語っています。

ただ、いつも思うのですが、何のプログラムも存在しない、純粋な音響の運動体でしかないような音楽などと言うのは存在するのでしょうか。いわゆる「前衛」という愚かな試みの中には存在するのでしょうが、私はああいう存在は「音楽」の名に値しないものだと信じています。人の心の琴線にふれてくるような、音楽としての最低限の資質を維持しているもののなかで、何のプログラムも存在しないと言うような作品は存在するのでしょうか。

例えば、ブラームスの交響曲をとりあげて、あれを「標題音楽」だと言う人はいないでしょう。では、あの作品は何のプログラムも存在しない純粋で絶対的な音響の運動体なのでしょうか?私は音楽を聞くことによって何らかのイメージや感情が呼び覚まされるのは、それらの作品の根底に潜むプログラムに触発されるからだと思うのですがいかがなものでしょうか。

もちろんここで言っているプログラムというのは「何らかの物語」があって、それを音でなぞっているというようなレベルの話ではありません。時々いますね。「ここは小川のせせらぎをあらわしているんですよ。次のところは田舎に着いたうれしい感情の表現ですね。」というお気楽モードの解説が・・・(^^;(R.シュトラウスの一連の交響詩みたいな、そういうレベルでの優れものはあることにはありますが。あれはあれで凄いです!!!)

私は、チャイコフスキーは創作にかかわって他の人よりは「正直」だっただけではないのかと思います。ただ、この6番のプログラムは極めて私小説的なものでした。それ故に彼は公表することを望まなかったのだと思います。

「今度の交響曲にはプログラムはあるが、それは謎であるべきもので、想像する人に任せよう。このプログラムは全く主観的なものだ。私は旅行中に頭の中でこれを作曲しながら幾度となく泣いた。」

チャイコフスキーのこの言葉に、「悲愴」のすべてが語られていると思います。

「かなし」の世界

ふと気づいてみれば、アーベントロートの録音を一つも取り上げていないことに気づきました。すでに、5000近くの音源を紹介してきているのに、まだまだこういう「欠落」があるんですね。もちろん、歌曲やオペラ、さらにはフランス近代の音楽などで明らかに欠落している部分があるのは十分に認識はしているのですが、この「欠落」はそう言う「欠落」とは全く異なります。まさに、迂闊と言うしかありません。

それにしても、凄まじい「悲愴」です。

とにかく冒頭部分からして地獄の底に引きずり込まれそうな雰囲気です。テンポもかなり遅めで、バーンスタインの最晩年の「悲愴」ほどではないにしても、「悲愴」というタイトルに相応しい恐ろしさを演出するには十分すぎるほどの足取りです。

しかし、バーンスタインのあの1時間近くもかけた「悲愴」には「流石についていけんな」と思ったものですが、このアーベントロートの「悲愴」は聞き手をその地獄に引きずり込む説得力があります。

その最大の理由は、一つ一つのフレーズが徹底的に考え抜かれているからでしょう。そこには、「取りあえず楽譜に書かれているとおりに演奏してみました」という無責任さが一切ありません。

そう言う意味では、これは頭の先から尻尾の先まで、アーベントロートの主情に貫かれた演奏であり、その結果には全て己が責任をとるという潔さがあります。

それだけに、そう言う指揮棒に忠実に、そして献身的に奉仕しているライプツィヒ放送交響楽団の姿には感動すら覚えます。

そして、これをもって彼のことを「爆裂型指揮者」のような言い方をする人もいるのですが、それはあまりにも聞く耳を持たないと言わざるを得ません。

ここには「恣意性」というものは微塵も存在していません。

その歌わせ方が世間の常識とどれほどかけ離れていようと、そレらは全てアーベントロートの確固たる解釈の上に築き上げられたものです。それを普通とは違うから「爆裂」だというのはあまりにも無責任な聴き方です。

そして、そう言うアーベントロート劇場に巻き込まれていくうちに、「悲しい」というのはそう言えば日本語では「愛しい」とか「美しい」とも書くことを思い出しました。その源は古語の「かなし」に由来するのでしょうが、このアーベントロート劇場はただ地獄の底に引きずり込むような悲嘆の音楽だけでなく、そこに愛するものや美しいものを見いだす「かなし」の世界があることに気づかされます。

そして、こういう音楽は「東ドイツ」という閉鎖された空間に身を置いていたからこそ成立したものだったのかもしれません。

それは江戸という封建社会の中だからこそ為し得た文化の数々、例えば葛飾北斎、伊藤若冲、曾我蕭白、長谷川等伯等を思い出せば容易に納得がいくはずです。私の大好きな詰め将棋の世界でも伊藤看寿の「将棋図巧」や伊藤宗看の「将棋無双」の二つは今も燦然と輝いています。

1960年代に入り商業主義が音楽の世界に入り込むと、若い才能はどんどん消費されて、本当に大きく育つ風土が失われていきました。そして、その傾向は年を追うにつれてます鱒酷くなっていきました。多くの優れた才能が若い間に絞りつくされて使い捨てにされていくのを見るのは辛いものです。

それ故に、未だに私たち何十年も前に死んじまった爺さん、婆さんの録音を聞き続けることになるのでしょう。それは決して幸せな話ではないはずです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2022-01-03:コタロー

- アーベントロートというと、1970年代中盤に、父が会社出入りのレコード屋から彼のまとまったレコードの販促パンフレットをもらったのが最初でした。

さっそく私はモーツァルトの「交響曲第33番、第35番」のレコードを購入しました。この盤では「交響曲第33番」の両端楽章のアップテンポが気に入りました。他のレコードでは、ハイドンの「交響曲第88番(V字)」における彼独特の音楽の「推進力」の良さが抜群でした。

アーベントロートの「悲愴」はこのサイトで初めて聴きました。ここではやや遅めのテンポで大いに「かなしみ」を描きながら、その中で毅然としたスタンスを一貫しているのが、たいへん立派だと思います。とりわけ、第3楽章のコーダで猛烈にテンポを上げて音楽を締めくくっているのが印象に残りました。

なお、このサイトではじめて彼の名演を取り上げてくださったことに大いに感謝申し上げます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)