Home|カサドシュ(Robert Casadesus)|モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番ハ長調 , K.467

モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番ハ長調 , K.467

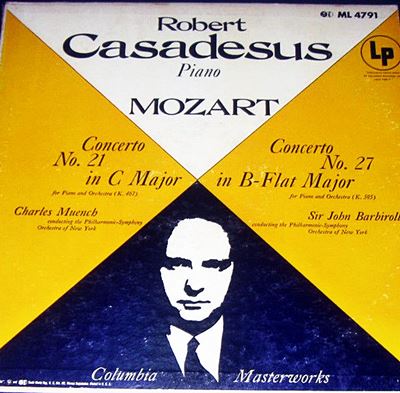

(P)ロベール・カサドシュ:シャルル・ミュンシュ指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1948年12月20日録音

Mozart:Concerto No. 21 In C Major For Piano And Orchestra, K. 467 [1.(Allegro Maestoso)]

Mozart:Concerto No. 21 In C Major For Piano And Orchestra, K. 467 [2.Andante]

Mozart:Concerto No. 21 In C Major For Piano And Orchestra, K. 467 [3.Allegro Vivace Assai]

天国的に美しいコンチェルト

この作品には自筆譜が残されていて、それにも明確に1785年3月9日に完成したと記されています。つまりは、モーツァルトはあの「ニ短調コンチェルト」を仕上げてから一ヶ月もしない間にこの天国的に美しい婚チェるを仕上げたと言うことになります。

そして驚くべきは、その一家gつの間この協奏曲の作曲に集中していたのではなくて、その間に公開演奏会や私的なコンサート、さらにはザルツブルグからやってきた父親のレオポルドをもてなすためのパーティーを開き、さらには多くのピアノの弟子達にレッスンを行っていたようなのです。

つまりは、そう言う「儲け仕事」や「接待」の合間に時間を見つけてはこのコンチェルトを作曲したのです。

さらに、驚かされるのは、この協奏曲にはオルガンのような「足ペダル」がついた特殊なフォルテピアノを使うことを前提として書かれているのです。もちろん、その足ペダルは低音部の補強のためであり、幻想曲のような作品を即興演奏するときには良く道いていたようなのですが、協奏曲でこのような特殊な楽器を用いるのはこれが初めてでした。

モーツァルトの「天才神話」は数多くあるのですが、これもまたその様な神話の一つを彩るエピソードだといえます。

また、この作品の第2楽章は映画「みじかくもうつくしく燃え」に用いられて話題になったのですが、今ではそんな映画のことを覚えている人は殆どいなくなっても、このモーツァルトの音楽だけは輝き続けているのです。おそらく、この作品と映画を結びつけて語るのはいい加減やめにした方がいいようです。

ウィーン時代後半のピアノコンチェルト

- 第20番 ニ短調 K.466:1785年2月10日完成

- 第21番 ハ長調 K.467:1785年3月9日完成

- 第22番 変ホ長調 K.482:1785年12月16日完成

- 第23番 イ長調 K.488:1786年3月2日完成

- 第24番 ハ短調 K.491:1786年3月24日完成

- 第25番 ハ長調 K.503:1786年12月4日完成

9番「ジュノーム」で一瞬顔をのぞかせた「断絶」がはっきりと姿を現し、それが拡大していきます。それが20番以降のいわゆる「ウィーン時代後半」のコンチェルトの特徴です。

そして、その拡大は24番のハ短調のコンチェルトで行き着くところまで行き着きます。

そして、このような断絶が当時の軽佻浮薄なウィーンの聴衆に受け入れられずモーツァルトの人生は転落していったのだと解説されてきました。

しかし、事実は少し違うようです。

たとえば、有名なニ短調の協奏曲が初演された演奏会には、たまたまウィーンを訪れていた父のレオポルドも参加しています。そして娘のナンネルにその演奏会がいかに素晴らしく成功したものだったかを手紙で伝えています。

これに続く21番のハ長調協奏曲が初演された演奏会でも客は大入り満員であり、その一夜で普通の人の一年分の年収に当たるお金を稼ぎ出していることもレオポルドは手紙の中に驚きを持ってしたためています。

この状況は1786年においても大きな違いはないようなのです。

ですから、ニ短調協奏曲以後の世界にウィーンの聴衆がついてこれなかったというのは事実に照らしてみれば少し異なるといわざるをえません。

ただし、作品の方は14番から19番の世界とはがらりと変わります。

それは、おそらくは23番、25番というおそらくは85年に着手されたと思われる作品でも、それがこの時代に完成されることによって前者の作品群とはがらりと風貌を異にしていることでも分かります。

それが、この時代に着手されこの時代に完成された作品であるならば、その違いは一目瞭然です。

とりわけ24番のハ短調協奏曲は第1楽章の主題は12音のすべてがつかわれているという異形のスタイルであり、「12音技法の先駆け」といわれるほどの前衛性を持っています。

また、第3楽章の巨大な変奏曲形式も聞くものの心に深く刻み込まれる偉大さを持っています。

それ以外にも、一瞬地獄のそこをのぞき込むようなニ短調協奏曲の出だしのシンコペーションといい、21番のハ長調協奏曲第2楽章の天国的な美しさといい、どれをとっても他に比べるもののない独自性を誇っています。

これ以後、ベートーベンを初めとして多くの作曲家がこのジャンルの作品に挑戦をしてきますが、本質的な部分においてこのモーツァルトの作品をこえていないようにさえ見えます。

妖ししげな清純さと艶やかさを持った美女を真ん中にして二人の騎士が傅いている

これはセルとの共演によるカサドシュしか知らない人にとってはなかなかに興味深い演奏です。何しろ、あのセルとのモーツァルトの協奏曲では、ピアノがオーケストラの中の一つの楽器になってしまったのかと思うほどに、強力なセルの統制下におかれていました。そのために、「オケは素晴らしいがカサドシュのピアノだけはいただけない」などと批判されることも少なくありませんでした。

私などもその様な批判も分からないのではないのですが、カサドシュは指揮者のいいなりになるような駆け出しのピアニストではなかったのですから、逆にそこにつまらぬ見得などは気にしない「大人」としてのカサドシュの姿を見るような気もしたものでした。

しかしながら、このミンシュとの共演によるモーツァルトにはカサドシュの強烈な自己主張が貫かれています。

とにかく、最初の出だしからしてやや早めのテンポでエッジを立てながら前奏が始まり、そこにその前奏よりもさらに早めのテンポでピアノが入ってきて、そのままぐいぐいとオケを引っ張っていきます。この自己主張の強さはセルの時とは全く別人のようです。カデンツァの部分などは「あのー、これってベートーベンじゃなくてモーツァルトなんですが・・・」と声をかけたくなってしまうような雰囲気があります。

ところが、第2楽章にはいると音楽は一転します。

これでもか!と言うほどの思いを込めて入念に歌い上げています。それは、一見すると清純そうに見えながら、その内面に不思議な笑みを湛えた魔女のような妖艶さみたいなものを感じとってしまいます。確かに、この協奏曲の「Andante」楽章は映画の中で使われて有名になったのですが、このカサドシュの演奏はあのドロドロの愛憎劇(みじかくも美しく燃え)には相応しいかもしれません。

もっとも、第1楽章のテンポから一転してゆったりとしたテンポにギアを入れ替えてねっとりと歌い上げるのは、あざといと見るか効果的と見るかは意見が分かれるでしょうが、少なくともこういう大胆なことが出来るピアニストは今の時代にはまずいないでしょう。

そして、第3楽章にはいると再びギアを入れ替えて一気に突っ走っていきます。

それは、妖ししげな清純さと艶やかさを持った美女を真ん中にして二人の騎士がその両側に傅いているかのような雰囲気です。

演奏全体を主導しているのはカサドシュのピアノであり、ミュンシュはそれにピッタリと伴奏をつけています。それって、結構大変だったのではないかと同情するほどのカサドシュの自己主張がここには刻み込まれています。

おそらく、モーツァルトのこの協奏曲なんてもう聞き飽きたという人には興味深く聞ける演奏家もしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)