Home|セル(George Szell)|ブラームス:交響曲第2番 ニ長調, 作品73

ブラームス:交響曲第2番 ニ長調, 作品73

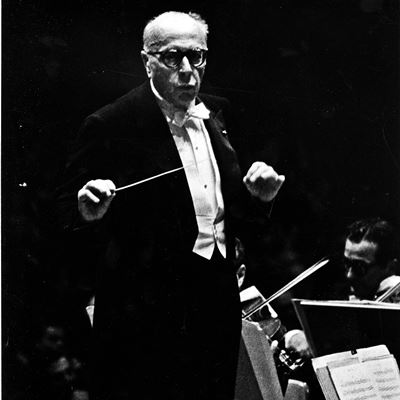

ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1967年1月5日録音(Live)

Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [1.Allegro non troppo]

Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [2.Adagio non troppo]

Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [3.Allegretto grazioso (quasi andantino)]

Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [4.Allegro con spirito]

ブラームスの「田園交響曲」

第2番はブラームスの「田園交響曲」と呼ばれることもあります。それは明るいのびやかな雰囲気がベートーベンの6番を思わせるものがあるかです。

ただ、この作品はこれ単独で聞くとあまり違和感を感じないでのですが、同時代の他の作品と聞き比べるとかなり古めかしい装いをまとっています。この10年後にはマーラーが登場して第1番の交響曲を発表することを考えると、ブラームスの古典派回帰の思いが伝わってきます。

オケの編成を見ても昔ながらの二管編成ですから、マーラーとの隔絶ぶりはハッキリしています。

とは言え、最終楽章の圧倒的なフィナーレを聞くと、ちらりと後期ロマン派の顔がのぞいているように思うのは私だけでしょうか。

- 第1楽章 Allegro non troppo:冒頭に低弦が奏する音型が全曲を統一する基本動機となっている。静かに消えゆくコーダは「沈みゆく太陽が崇高でしかも真剣な光を投げかける楽しい風景」と表現されることもあります。

- 第2楽章 Adagio non troppo - L'istesso tempo,ma grazioso:冒頭の物憂げなチェロの歌がこの楽章を特徴づけています。

- 第3楽章 Allegretto grazioso (Quasi andantino) - Presto ma non assai - Tempo I:間奏曲とスケルツォが合体したような構成になっています。

- 第4楽章 Allegro con spirito:驀進するコーダに向けて音楽が盛り上がっていきます。もうブラームスを退屈男とは言わせない!と言う雰囲気です。

セルの素顔がさらけ出されている

随分昔のことですが、セルのライブ録音は出来損ないのスタジオ録音のようなものだと書いたことがありました。些かどぎつい表現なのですが、それだけライブとスタジオ録音の差が小さくて、それ故にライブ録音の方はスタジオ録音ならば手直しが可能な細部の傷が残った演奏になってしまっているだけだと言いたかったのです。セルは何度もテイクを繰り返して上手くいった部分だけを取り出して切り貼りする様な作業は「忌まわしいだけ」と言ってかたく拒否していました。

セルの録音の手法は少なくとも楽章全体を通して一気に録音し、それをプレイ・バックしてセルが確認し、彼が上手くいかなかったと思う部分だけをもう一度録りなおすというやり方でした。ですから、時にはほば一発でOKと言うことも少なくなかったようですし、セル自身がOKを出しても楽員のほうから上手くいかなかった部分があるので録りなおして欲しいと申し出たために録りなおすと言うこともあったようです。

つまりは、セルのスタジオ録音というのは極めてライブでの演奏と近いのです。

そして、それが可能だったのは、レーベルから録音の要請があり、それがセルの気に入るものであればその作品を定期演奏会で取り上げ、そのすぐ後に録音するという「省エネ」手法を採用していたからです。何しろ、定期演奏会に向けて入念にリハーサルも行え、それを定期演奏会で磨きをかけた上で録音に臨むことが出来たがゆえに、一発でOKと言うことも可能となったのでした。

ですから、定期演奏会でのライブとそのあとに行うスタジオ録音での演奏は限りなくニア・イコールであり、それ故に「セルのライブ録音は出来損ないのスタジオ録音」だと書いたのでした。

しかしながら、そう言う私の中の「常識」を根底から覆してくれたのがこのブラームスの第2番交響曲のライブ録音でした。

この時も、この演奏会の翌日(1967年1月6日)にスタジオ録音を行っているのですが、その二つの演奏は全くもって似てもにつかないものになっているのです。

おそらく、すでに紹介してあるスタジオ録音と聞き比べなくても、このライブ演奏を聞けば、「これって、本当にセルの指揮なの?」と思うはずです。

おそらく、これほどまでに大きくうねり、熱く燃え上がったブラームスの演奏というのは滅多に聞けるものではありません。そして、その演奏がセル&クリーブランド管の定期演奏会での演奏だというのですから、それはあり得ない出来事だったはずです。

オケにしてみれば、その日のセルは全く別人のように感じたはずです。いつもは己の中にしまい込んでいて、決して素のままでは表に出さないロマンティシズムが歯止めをきかせることが出来ずにあふれ出てしまっているのです。

ですから、その日のセルの指揮はリハーサルの時の指示とは全く異なっていたことは間違いないはずです。

そして、そう言うセルの変化というか異変というか、そう言うものを敏感に感じとったオケは、「それなら僕たちもそれに従うよ!」という感じで燃えに燃えてしまっているのです。ですから、クリーブランド管にしても珍しいことなのですが、多少のアンサンブルの乱れがあっても気にせずに鳴らしまくっていますし、セルもそれに煽られるようにさらに加熱していっている様子が手に取るように伝わってきます。

しかしながら、一晩眠って目が醒めてみれば、やはりそれは駄目だろうとセルが感じるのは当然です。それ故に、翌日のスタジオ録音ではいつも以上に抑えの効いた演奏になってしまっています。なんだかその裏に「自戒」の二文字が浮かんでくるような演奏です。

セル&クリーブランド管によるブラームスの全集の中ではこの2番が一番淡々としていて物足りなさを感じていたのですが、その背景にこういう事があったのかと納得した次第です。

しかしながら、いつもは奥に秘めていて、決して表に出そうとはしないセルの素顔が、これほどまでにあからさまにさらけ出されている演奏は珍しいでしょう。

そして、こういう演奏を聞いてしまうと「セルのライブ録音は出来損ないのスタジオ録音」等と言っていられなくなります。

よって、セルのライブ録音にはもう一度焦点をあてて聞き直してみる必要がありそうです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-11-27:tks

- 素晴らしい演奏だと思います。この曲はフルトヴェングラーやワルター/NYPが愛聴盤なので、このくらいロマンティックに燃え上がるのを好みます。セルがこんな演奏をしていたとは驚きました!オケの響きや細かな表情付けが自発的な感じなのもいいですね。翌日のスタジオと聴き比べるのも一興です。セルという音楽家の幅広さが感じられます。(セルのライヴといえば、私にとってはマーラーの6番なのですが、パブリックドメインでないのが残念です。セルを好む方、マーラーの6番が好きな方には、機会があれば、是非とも聴いていただきたく思います。)

2020-11-30:kinji

- これはイイですね!

私は熱心なセルのファンでもないので、こんな録音があるとは知りませんでした。

驚いたのはまさかの第一楽章提示部リピート!

スタジオ録音ではベートーヴェンの5番でさえもリピート省略してますから「これって、本当にセルの指揮なの?」って思いました。

思いがけない好演にめぐり合えて感謝です。

2022-07-15:浅野修

- kinji様

「まさかの第一楽章提示部リピート!」の指摘ありがとうございます。

翌日のスタジオ録音も含めて、このサイトのある他のLIVE録音は全て繰り返しなしです。

どなたかこの繰り返しの意味は、演奏効果は、この時だけなぜ繰り返したのかなどの疑問を解決していただけませんか。

モーツアルトの時代から、反復記号を慣習的に付けたのは繰り返しにより曲を覚えてもらうためだと聞いたことがありますが。

ベートーベン第5交響曲は、繰り返し有りのテイクを、繰り返しを省略してレコード化したらしくてCDになって繰り返し有りに戻したみたいです。

私は、楽器が演奏できませんし、スコアも読めませんので全く解決できません。

ただ、演奏が素晴らしいかどうかで繰り返し云々は関係ないという先輩がいますが、私は気になって仕方がありません。

シューリヒトがモーツアルトを、通常2つに振る所を間違えて4つに振って倍の速さになってしまったと、レコードジャケットに宇野先生が書いていたような事故とも思えません。

答えが知りたいです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)