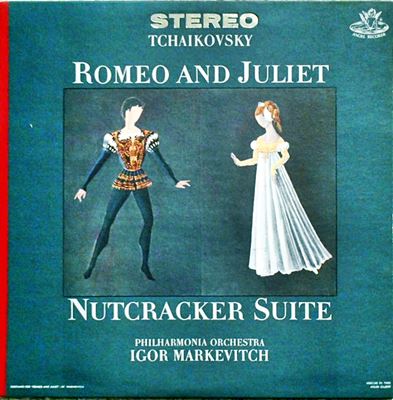

Home|マルケヴィッチ(Igor Markevitch)|チャイコフスキー:バレエ音楽「くるみ割り人形」組曲 Op.71a

チャイコフスキー:バレエ音楽「くるみ割り人形」組曲 Op.71a

イーゴリ・マルケヴィチ指揮:フィルハーモニア管弦楽団 1959年2月17日~18日録音

Tchaikovsky:The Nutcracker Suite, Op. 71a [1.Miniature Overture]

Tchaikovsky:The Nutcracker Suite, Op. 71a [2.March]

Tchaikovsky:The Nutcracker Suite, Op. 71a [3.Dance Of The Sugar Plum Fairy]

Tchaikovsky:The Nutcracker Suite, Op. 71a [4.Russian Dance]

Tchaikovsky:The Nutcracker Suite, Op. 71a [5.Arab Dance]

Tchaikovsky:The Nutcracker Suite, Op. 71a [6.Chinese Dance]

Tchaikovsky:The Nutcracker Suite, Op. 71a [7.Dance Of The Flutes]

Tchaikovsky:The Nutcracker Suite, Op. 71a [8.Waltz Of The Flowers]

クリスマスイブの一夜の物語

物語はクリスマスイブにおける少女の一夜の夢です。全体の構成は以下の通りです。

第一幕

- 第一場:シュタールバウム家の玄関前

- 第ニ場:シュタールバウム家の居間

- 第三場:シュタールバウム家の居間

- 第四場:雪の国

第二幕

- 第一場:水の国

- 第二場:お菓子の国の都

- 第三場:シュタールバウム家の広間

- 第四場:シュタールバウム家の玄関前

ちなみに組曲は以下の通りの構成となっています。

- 小序曲

- 行進曲

- こんぺいとうの踊り

- トレパック:ロシアの踊り

- アラビアの踊り

- 中国の踊り

- あしぶえの踊り

- 花のワルツ

ただし、ホフマンによる原作「くるみ割り人形とネズミの王様」と比べると根本的な部分で相違があります。

原作では、人形の国からクララ(原作ではマリー)が帰ってくるところまでは同じですが、それを夢の話としては終わらせていません。

クララが話す人形の国について両親は全く信じようとしないのですが、やがて王子が彼女を迎えに来て人形の国へ旅立つというラストシーンになっています。

バレーの台本はマリウス・プティパによって書かれたものですが、彼はこの最後の場面をバッサリとカットして、人形の国シーンで物語を終わらせています。

ただし、それではいかにもおさまりが悪いので、その後ワイノーネンの振付によって改訂され、クララが夢から醒めた場面で終わらせることによってこの物語をクリスマスイブの一夜の物語として設定することが一般的になりました。

夢を夢として終わらせない原作と、そこの部分をわざとぼかした原作では大きな相違がありますし、ましてや、夢はしょせん夢だとして終わらせる改訂版とでは根本的に違った作品になっていると言わざるを得ません。

当然の事ながら、プティバもワイノーネフもホフマンの原作を知っていたでしょうから、なにゆえにその様な改訂を行ったのかは興味のあるところです。(最近は原作回帰の動きもあるようです。)

フィルハーモニア管との最後の録音

EMIは1954年にディアギレフの没後25年を記念した「ディアギレフへのオマージュ」というアルバをマルケヴィッチの指揮するフィルハーモニア管によって制作しています。それは実に素晴らしい演奏であり、おそらくその時代こそがフィルハーモニア管の全盛期だったのでしょう。

それ故に、「ディアギレフへのオマージュ」に収められた録音は全盛期にあったフィルハーモニア管と、やる気100%のマルケヴィッチの入魂の指揮によって成し遂げられた演奏となっています。

そう言えば、マルケヴィッチは作品のテンポ設定を考えるための大前提として、その作品に含まれるもっとも短い音価の音符が明瞭に聞き取れることが必須条件だと語っていました。つまり、作品を演奏するときには、どのような小さな音符であっても蔑ろにしてはいけないと言うことを宣言したわけです。

そして、マルケヴィッチの凄いところは、その様な宣言を一つの理想論として掲げたのではなくて、まさに実際の演奏においても徹底的にその事を要求し続けたことです。

しかしながら、そのスタンス故に彼のリハーサルは過酷を極め、結果として一つのポストに長く座り続けることが出来ない人でした。

マルケヴィッチは1959年にフィルハーモニア管と「胡桃割り人形」の組曲と「ロメオとジュリエット」を録音しているのですが、その録音がEMIでの最後の録音となってしまい、フォルハーモニア管との縁も切れてしまいました。おそらくは、1950年代前半にはマルケヴィッチのその様な過酷な要求にこたえきっていたフィルハーモニア管も遂に音を上げたと言うことでしょうか。

さらに言えば、フォルハーモニア管はクレンペラーの時代になっていささか下り気味になっていたことも一つの要因になっていたのかもしれません。そんな事を書けば、クレンペラーファンの人にはお叱りを受けるかもしれません。確かに、彼は偉大な男であり、偉大な指揮者ではあったのですが、オーケストラ・トレーナーでなかったことも事実です。

確かに、59年のチャイコフスキーの「くるみ割り人形」組曲や幻想序曲「ロメオとジュリエット」を聞いていると、厳しすぎるマルケヴィッチに対する反発があったのか、次第に彼の言うこともあまり聞かなくなってきている様子も感じ取れます。

そう考えれば、この異常なまでの完璧主義者の男としてはやむを得ない選択だったのかもしれません。

そして、その結果として、マルケヴィッチはオーケストラとしての機能が大きく落ちても、自らの音楽が貫けるラムルー管を選んだのでしょう。

しかし、そのラムルー管もマルケヴィッチのもとで輝かしい成果を残しながらも、ついにはその厳しさに絶えきれずに彼を追い出してしまうことになります。そして、その後はスペイン放送交響楽団等を中心に活動していくことになるのですが、指揮者としての晩年は恵まれたものではなかったようです。

そして、1975年には指揮活動から引退したものの、1979年には再び復帰して亡くなる1983年には来日公演も行っていました。

聞いた人の話によれば、それは往年のギラギラとした雰囲気はすっかり消え果てて、「あの世」へと飛び立つ1羽の鶴のような寂しさを漂わせた演奏だったと言います。生涯にわたって明晰さと完璧を追い求め続けた男の最後の姿に「あの世」へと飛び立つ1羽の鶴を感じとった人の感性には感服せざるを得ません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)