Home|マルケヴィッチ(Igor Markevitch)|リャードフ:「キキモラ」

リャードフ:「キキモラ」

イーゴリ・マルケヴィチ指揮:フィルハーモニア管弦楽団 1952年9月12日録音(ディアギレフへのオマージュ)

Anatoly Liadov:Kikimora

不甲斐ない男

そして、その縁もあって「ロシア5人組」との関係を深め、やがてリムスキー=コルサコフの作曲科に籍を置くようになります。ところが、このリャードフという人はとんでもない「怠け者」で、なんと頻繁に無断欠席を繰り返したために除籍されるという信じがたいことをしでかしてしまいます。

そして、その背景には自分に対する自信のなさが根を張っており、その根っこをさらに辿っていくと驚くほどに強い「自己批判能力」に辿り着くのです。

ですから、彼が残した作品は「小品」ばかりです。それは、最初から「小品」を作曲しようとしたためではなく、あまりにも強い自己批判力のために作品が完成されることがなく、結果としてその計画された「大作」の断片だけが「小品」として残ったものでした。

しかし、驚くべきは、その残された「小品」のクオリティの高さです。

リャードフと言えば真っ先に思い浮かぶのが「魔法にかけられた湖」です。しかし、彼は最初からその様な交響詩を目指したのではなく、大作オペラ「シンデレラ」を計画したものの結局はそのオペラは完成せず、その残されたスケッチを題材に完成させたのが交響詩「魔法にかけられた湖」だったのです。

そしてこの「キキモラ」も、同じようにそのオペラのスケッチをもとに作られた交響詩でした。

リャードフという男の「優柔不断」さは、それはもう筋金入りででした。

ディアギレフからバレエ音楽「火の鳥」を依頼されたときにも、いつまでも作曲に取りかかることが出来ず、契約料の前払い分を受け取ったときは白紙の五線譜を買いに行くところだったという驚異の「怠け者伝説」が残っているほどです。その様子を見たディアギレフも「こりゃ、駄目だ!」と思ったのか、リャードフの変わりに話を持ちかけたのがストラヴィンスキーだったのです。そして、当然の事ながらリャードフは依頼された作品を完成させることは出来ませんでした。

ですから、考えようによっては、このリャードフの不甲斐なさは20世紀を代表する作曲家を世に出す切っ掛けを作ったともいえるのです。

そして、そこまでの不甲斐ない存在でありながら多くの人が彼に作曲を依頼したのは、彼の中に時代を突き抜けた響きをつくり出せる能力だけは認めざるを得なかったからです。それは、ドビュッシーの先駆者とも言うべき新しい響きを生み出した人だったのです。

ドビュッシーがリャードフからどの程度の影響を受けたのかは分かりませんが、ドビュッシーがゼロから「印象派」と呼ばれるようになる音楽世界を切り開いたわけではないことだけは認めざるを得ないでしょう。

リャードフはこの「キキモラ」のスコアに以下のような説明を付け加えています。

キキーモラは、岩山に住む魔法使いの許で育っている。おしゃべりな雄猫が、朝から晩までキキーモラのために子守歌を歌い、異国の物語を語っている。夕方から夜明けまで、キキーモラは水晶の揺り籠の中であやされる。

7年経って、キキーモラは大人になる。彼女はとても痩せていて真っ黒で、頭は指先程の大きさで、体は藁よりも細い。昼の間は足を鳴らし、大声をあげ、夕方になると口笛を吹き、舌を鳴らする。真夜中になると夜明けまで大麻を紡ぐ。全ての人間に対し悪意を抱いている。

なお、この「キキモラ」の姿についてはロシア民話のなかにおいても諸説があるようで、一般的には働き者の味方とされる謎の多い幻獣とされているようです。

しかし、火事、病などの災いをもたらす老婆とされたり、顔は狼、白鳥のようなくちばしがあり、胴体は熊、足が鶏。尾はボルゾイという不思議な姿をイメージされることもあるようです。

また、不幸な子供の死霊がキキモラになるという伝説もあるようです。

つまりは、何とも得体の知れない存在が「キキモラ」なのです。

そして、この切れ端のような断片ながら、1916年にスペインで初演されています。そして、翌年の5月にはそこに幾つかのエピソードを付け加えた「ロシア物語」としてパリで公演も行われたようです。

それは、バレエ・リュスにとっては第1次大戦下における唯一のパリ公演でした。

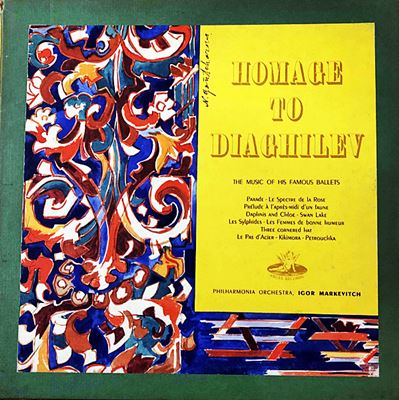

ディアギレフへのオマージュ

マルケヴィッチを見いだしたのは世界的な興行師だったディアギレフでした。二人の出会いは1928年の事で、その年の夏にたまたまディアギレフの秘書がマルケヴィッチの母と知合いになり、彼女の息子が若い頃のレオニード・マシーン(ロシア・バレエ団中期のダンサー兼振付師)とそっくりなことに驚いたのがきっかけでした。それを聞いたディアギレフはパリでこの少年と出会い、その音楽的天分にすっかり惚れ込んでしまい、さらには「同性愛者」でもあったディアギレフはマルケヴィッチその人にも惚れ込んでしまうのです。

マルケヴィッチ自身は「同性愛者」ではなかったようですが、後に「彼は私に世界全体をくれようとした。彼の寛大さは限度を知らなかった。ディアギレフは倒錯者ではなかった。むしろ感情を重んじる人物だった。たしかに彼の愛情には肉欲的な側面があったけれども、たぶんそれは彼にとって必要悪だったのだろう。」と言っているように、父性愛的な感情を持ってディアギレフと接していたようです。

そして、マルケヴィッチは彼の支援を得て作曲家として才能を伸ばし、その後は指揮者として世界的な名声を獲得していく礎を築いてくれたのでした。

ですから、1954年にディアギレフの没後25年を記念して「ディアギレフへのオマージュ」というアルバムをEMIが制作しようとしたときに、指揮者としてマルケヴィッチが起用されたのは当然のことでした。

このアルバムの制作を提案したのは、当時米EMI社長だったダリオ・ソリアの夫人ドール・ソリアでした。そのためかEMIとしても思いっきり気合いを入れて、異例ともいえるほどの豪華なアルバムに仕上げています。

なにしろそのアルバムのライナーノートは36ページに及ぶ豪華冊子であり、指揮者マルケヴィッチだけでなく、ロシア・バレエ団の舞台写真や衣裳デザイン画、関係者のポートレート等が多数掲載されていました。

このアルバムに収録された作品は以下の通りであり、演奏は全てマルケヴィッチ指揮によるフィルハーモニア管でした。

- サティ:「パラード」

- ウェーバー:「舞踏への勧誘(ベルリオーズ編、バレエとしては「薔薇の精」というタイトル)」

- ドビュッシー:「牧神の午後への前奏曲」

- ラヴェル:「ダフニスとクロエ」第2組曲

- チャイコフスキー:「白鳥の湖」組曲

- ショパン:「レ・シルフィード」よりマズルカ(ダグラス編)

- スカルラッティ:「上機嫌な貴婦人(トマシーニ編)」

- ファリャ:「三角帽子」より「粉屋の踊り「隣人の踊り」「最後の踊り」

- プロコフィエフ:「鋼鉄の歩み」

- リャードフ:「キキモラ」

- ストラヴィンスキー:「ペトルーシュカ」より3つの踊り

そして、おそらくこの時代こそがフィルハーモニア管の全盛期だったでしょう。それは、1952年にフルトヴェングラーが録音した「トリスタンとイゾルデ」を聞けば誰もが納得することでしょう。

録音という行為にどうしても信頼感がもてなかったフルトヴェングラーも、このトリスタンの録音によってその可能性に確信を持ったとも言われています。実際、フルトヴェングラーは自らの録音の中ではこれを「ベスト」だと言い切っています。

その信頼を勝ち得た要因の大きな部分をフィルハーモニア管の機能がになっていたことは疑いがないのです。

それ故に、このアルバムに収められた録音は全盛期にあったフィルハーモニア管と、やる気100%のマルケヴィッチの入魂の指揮によって成し遂げられた演奏となっています。

ただし、そのマルケヴィッチの方向性は何処までも明晰さを追求したものすから、その様な音楽には馴染めないという人がいてもそれは否定しません。

そう言えば、マルケヴィッチは作品のテンポ設定を考えるための大前提として、その作品に含まれるもっとも短い音価の音符が明瞭に聞き取れることが必須条件だと語っていました。つまり、作品を演奏するときには、どのような小さな音符であっても蔑ろにしてはいけないと言うことを宣言したわけです。

そして、マルケヴィッチの凄いところは、その様な宣言を一つの理想論として掲げたのではなくて、まさに実際にの演奏においても徹底的に要求し続けたのです。そして、その要求にこの時代のフィルハーモニア管は完璧にこたえきっているように聞こえます。

しかしながら、そのスタンス故に彼のリハーサルは過酷を極め、結果として一つのポストに長く座り続けることが出来ない人でした。

マルケヴィッチは1959年にフィルハーモニア管と「胡桃割り人形」の組曲と「ロメオとジュリエット」を録音しているのですが、その録音がEMIでの最後の録音となってしまい、フォルハーモニア管との縁も切れてしまいました。

おそらくはフィルハーモニア管がもう言う過酷な要求にうんざりしてしまったのでしょう。

さらに言えば、フォルハーモニア管はクレンペラーの時代になっていささか下り気味になっていたことも一つの要因になっていたのかもしれません。そんな事を書けば、クレンペラーファンの人にはお叱りを受けるかもしれないのですが、彼は偉大な男であり、偉大な指揮者ではあったのですが、オーケストラ・トレーナーでなかったことも事実です。

確かに、59年のチャイコフスキーの「くるみ割り人形」組曲や幻想序曲「ロメオとジュリエット」を聞いていると、厳しすぎるマルケヴィッチに対する反発があったのか、次第に彼の言うこともあまり聞かなくなってきている様子も感じ取れます。

そう考えれば、この異常なまでの完璧主義者の男としてはやむを得ない選択だったのかもしれません。

そして、その結果として、オーケストラの機能が大きく落ちても、自らの音楽が貫けるラムルー管を選んだのでしょうが、そのラムルー管もマルケヴィッチのもとで輝かしい成果を残しながらも、ついにはその厳しさに絶えきれずに彼を追い出してしまうことになります。

つまりは、そう言う「以上なまでの完璧主義者」だったマルケヴィッチという男のやる気100%の入魂の指揮と、それに必死にこたえようとする最盛期のフィルハーモニ管の演奏がであったこの上もなく幸福な、そして奇跡的なアルバムが、この「ディアギレフへのオマージュ」なのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)