Home|アニー・フィッシャー(Annie Fischer)|モーツァルト:ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491

モーツァルト:ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491

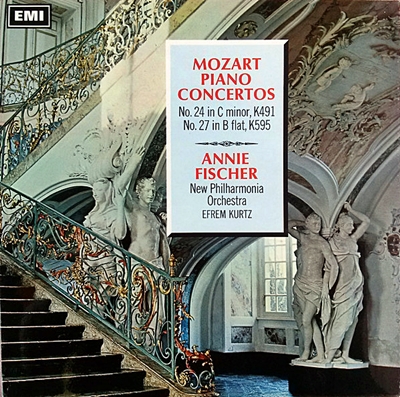

アニー・フィッシャー:エフレム・クルツ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年5月14日,16日,17日,20日,24日&6月17日,20日録音

Mozart:Piano Concerto No.24 in C minor K.491 [1.Allegro]

Mozart:Piano Concerto No.24 in C minor K.491 [2.Larghetto]

Mozart:Piano Concerto No.24 in C minor K.491 [3.Allegretto]

暗く、そして暗く、暗鬱な世界を描き出していきます

もちろん、彼の作品の大部分を簡単に聞くことができるようになった60年代以降になるとそんなイメージは消し飛んでしまいました。

しかし、それ以前の時代にあっては、そう言うイメージに相応しからぬ作品は演奏の機会も少なかったようです。今日的評価からすれば、このハ短調のコンチェルトはモーツァルトの全作品の中でもトップクラスの傑作に位置するはずです。

しかし、その作品のイメージは「永遠の神童」からは最も遠い位置に存在する音楽だったがゆえに、演奏される機会の少ない作品でした。

モーツァルトという男は時々、何かが舞い降りたかのように暗い情熱があふれ出します。

ただし、その舞い降りるきっかけとなるのは私生活におけるあれこれの出来事とは全く無縁であって、彼の中にある音楽が一つの飛躍を遂げようとするときに、そのような暗い情熱があふれ出すように見えます。

ピアノ協奏曲の分野で言えば、それは第9番の「ジュノーム」であったり、20番のニ短調コンチェルトであったりするのですが、その最たるものがこのハ短調のコンチェルトです。これを聞いてしまうと、「ジュノーム」やニ短調コンチェルトでさえ、ただのメランコリーに思えてしまうほどです。

この時代の常識から言えば、冒頭の音楽は異形を通り越して異常です。

お金を払って予約演奏会に参加した聴衆は、この音楽が冒頭で鳴り響いたとき、いったいどんな表情をしたのでしょうか?・・・と、かのアインシュタインも問うています。

確かにオケは豪快に鳴り響いています。それはまるでシンフォニーであるかのように鳴り響くのですが、そこで描き出される世界に「楽しみ」はなく、どこまで行っても暗鬱です。暗く、そして暗く、暗鬱な世界を描き出していきます。

そして、この暗黒城のような世界へそっと寄り添うようにピアノのソロが入ってくる部分は、今日的感覚からすればとても美しく感じるのですが、18世紀の人々はどのように感じたのでしょうか?

しかし、そんな最初の戸惑いも第2楽章の慰めに満ちた音楽に出会うことでホットしたかもしれません。ピアノに寄り添う管楽器の響きは深い憂愁に満ちていて、やっとの事で暗黒世界から浮かび上がったような気分にさせられたことでしょう。

これで最後の楽章がそれなりの愉快さで締めくくられれば、最初の異形も一つの趣向と笑ってすませられたことでしょう。

おそらく予約演奏会に参加した人々はそうなることを信じて疑わなかったはずです。

ところが、始まった音楽は最初の音楽を上回るほどに暗鬱な変奏曲形式だったのです。

確かにここではピアノの素晴らしい名人芸が披露されています。聞くところによると、残されている自筆譜のピアノパートにはモーツァルトにしては珍しく何度も書き直しの跡が残されていているそうです。

しかし、明らかに、当時のウィーンの聴衆が求めたピアノの名人芸はこのようなものではありませんでした。

救いは、同じ日に演奏されたもう一つのコンチェルトがイ長調のコンチェルト(23番)だったことでしょう。

こちらは、上手にヴェールをまとうことで「自分の品位を落とさずに聴衆の意を迎えることに成功(アインシュタイン)」しているからです。

おかげで、こんな作品を発表しながらも、この時点ではまだウィーンの聴衆のご機嫌を損ねることはなったようです。

しかし、このハ短調のコンチェルトではイ長調のコンチェルトのようなヴェールは脱ぎ捨てて、モーツァルトの暗い情熱が爆発しています。

そして、この爆発によってもたらされた飛躍によって、やがてモーツァルトはウィーンの聴衆から完全に見捨てられることになってしまいます。

モーツァルトほどの才能があれば、何の苦労もしないで当時の聴衆のご機嫌を取ることはできたはずです。

多くの凡庸な作曲家たちがウィーンの聴衆の意に沿わんとして悪戦苦闘しているときに、モーツァルトは鼻歌交じりでゲームをしながら、彼らが気に入るような音楽を楽々と書き上げることができたのです。

ところが、そんな男の前に、なぜか誰もが気づきもしないような音楽上の課題が舞い降りてしまったのです。そして、そう言う課題が舞い降りてくれば、その課題と血みどろで取り組まないと気がすまないのがモーツァルトという男でした。

その結果として書き上げたのがハ短調のコンチェルトだったのです。

外から押しつけられた苦労は人を歪にさせますが、誰もが気づきもしないようなところに本当の苦労を見いだす人は自己を大きく成長させます。

確か、小林秀雄が「モーツァルト」の中でそんなようなことを書いていたような気がします。

普通に読めばつまらぬ人生訓みたいですが、こういう音楽を聴きながら思いをいたせば、あらためてしみじみと見なおしてみたくなる言葉です。

天空の銀河を仰ぎ見るような透明感に満ちたモーツァルト

50年代から60年代にかけてモーツァルト弾きの女性ピアニストと言えば、真っ先に思い浮かぶのはクララ・ハスキルであり、リリー・クラウスと言うことになるでしょう。少なくとも、アニー・フィッシャーの名前が思い浮かぶという人は殆どいないでしょう。もちろん、フィッシャーはハスキルやクラウスと違って、その主たる活躍の場がベートーベンのソナタだったという事情はあるでしょう。彼女にとって、もちろんモーツァルトというのは大切な作品ではあったでしょうが、ハスキルやクラウスのようにその活動の中核を為すものでなかったことは事実です。

ですから、彼女が残したモーツァルト作品は決して多くはありません。もともとが、それほど録音の数が多くないピアニストですからそれは仕方のない事です。

そして、聞くところによると(真偽のほどは確かではありませんが)、レーベルはフィッシャーを使ってモーツァルトのピアノ協奏曲の全曲録音を計画したのですが、結果的にはバレンボイムに取って代わられて、それは実現しなかったというのです。

そして、レーベルがピアニストをフィッシャーからバレンボイムにかえた理由はこの24番と27番の録音クレジットを眺めてみれば何となく納得がいきます。

オケ伴はエフレム・クルツ指揮のニュー・フィルハーモニア管弦楽団がつとめているのですが、この2曲を録音するだけで1966年の5月14日から開始して6月20日までかかっているのです。もちろん、そのすべての期間を費やしたわけではないのですが、それでも5月14日、16日、17日、20日、24日、そして6月の17日と20日の計7日間も要しているのです。

クルツもニュー・フィルハーモニア管もよくぞ辛抱したものだと感心するのですが、辛抱できなかったのはレーベル側の方でしょう。

こんな調子で録音していたのではいつになったら全曲録音が完成するのか目処もつきませんし、それ以上にコスト的には「あり得ない」ペースだったはずです。モーツァルトのコンチェルトを2曲録音するのに7日間も使われたのはたまったものではなかったでしょう。

ですから、ピアニストをすげ替えたのでしょう。

ただし、この完璧主義の権化のようなフィッシャーが、取りあえずが納得がいくまで録音を繰り返したことは間違いな様で、この2曲の協奏曲に関してはその執念がいい方にあらわれたようです。

彼女の執念は、時によっては音楽の勢いのようなものを殺ぐ方に出てしまうこともあるのですが、モーツァルトのように「勢い」だけで何かが成し遂げられるようなものではない音楽ではそう言う懸念はなかったようです。

この2曲でとりわけ素晴らしいと思えたのはともに第2楽章です。

それは、たとえてみれば天空の銀河を仰ぎ見るような静謐感と透明感に満ちています。おそらく、フィッシャー以外のピアノでは絶対に聞けない類の響きでしょうから、これが良いとなってしまうと、後は何を聞いて物足りなくなってしまうという「危険性」を内包しています。(^^v

ご注意あれ!!

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2019-04-18:yk

- アニー・フィッシャー・・・名前だけは昔から聞き知っていましたが、演奏の実際はほとんど知りませんでした。録音(評論)によって演奏家を”知る”ことの多いことの欠点ですね。しかし、このモーツアルトは(実演ではない録音にもかかわらず)すばらしいですね。ペダルを抑制した明快である種素朴な外連のないピアノの音で、即物主義に個性を付与している。これでハスキルなどへの私の忠誠心が揺らぐ・・・と言うことはありませんが、また異なるモーツアルトの世界を教えてもらいました。フィッシャーを紹介されたyungさんにも感謝・・・・

反射的にEMI録音集を購入してしまった^_^

2019-05-26:しょうちゃん

- いつもありがとうございます。ランランとメストの実演を聴いてから24番に惹かれるようになりました。3楽章のフィッシャーの演奏に大へん魅せられました。この楽章があと数小節続いたら何処に行くのかな、といつも考えてしまいます。この世とあの世の境界をきっと飛び越えて宇宙の彼方に解き放たれるのでしょうか。現世にとどまれるギリギリの演奏ではないかと感じています。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)