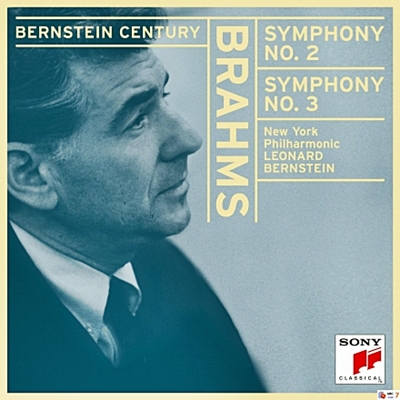

Home|バーンスタイン(Leonard Bernstein)|ブラームス:交響曲第3番 ヘ長調 作品90.

ブラームス:交響曲第3番 ヘ長調 作品90.

レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1964年4月17日録音

Brahms:Symphony No.3 in F major, Op.90 [1.Allegro con brio]

Brahms:Symphony No.3 in F major, Op.90 [2.Andante]

Brahms:Symphony No.3 in F major, Op.90 [3.Poco allegretto]

Brahms:Symphony No.3 in F major, Op.90 [4.Allegro]

秋のシンフォニー

理由は簡単で、最終楽章になると眠ってしまうのです(^^;

今でこそ曲の最後がピアニシモで消えるように終わるというのは珍しくはないですが、ブラームスの時代にあってはかなり勇気のいることだったのではないでしょうか。某有名指揮者が日本の聴衆のことを「最初と最後だけドカーンとぶちかませばブラボーがとんでくる」と言い放っていましたが、確かに最後で華々しく盛り上がると聞き手にとってはそれなりの満足感が得られることは事実です。

そういうあざとい演奏効果をねらうことが不可能なだけに、演奏する側にとっても難しい作品だといえます。

第1楽章の勇壮な音楽ゆえにか、「ブラームスの英雄交響曲」と言われたりもするのに、また、第3楽章の「男の哀愁」が滲み出すような音楽も素敵なのに、「どうして最終楽章がこうなのよ?」と、いつも疑問に思っていました。

そんな時にふと気がついたのが、これは「秋のシンフォニー」だという思いです。(あー、また文学的解釈が始まったとあきれている人もいるでしょうが、まあおつきあいください)

この作品、実に明るく、そして華々しく開始されます。しかし、その明るさや華々しさが音楽が進むにつれてどんどん暗くなっていきます。明から暗へ、そして内へ内へと音楽は沈潜していきます。

そういう意味で、これは春でもなく夏でもなく、また枯れ果てた冬でもなく、盛りを過ぎて滅びへと向かっていく秋の音楽だと気づかされます。

そして、最終楽章で消えゆくように奏されるのは第一楽章の第1主題です。もちろん夏の盛りの華やかさではなく、静かに回想するように全曲を締めくくります。

「僕は作曲家だから、こんなにも見事に作品の構造を描き出せるんだよ」というバーンスタインのもう一つの顔が前面に出ている

バーンスタインは1953年に、彼のキャリアとしてははじめての交響曲のスタジオ録音を行っています。すでに、このサイトでも紹介しているのですが、まさに「満を持して」と言う言葉がぴったりの録音でした。何しろ、6月22日から30日までのわずか1週間あまりの間にベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」(6月22日)・シューマン:交響曲第2番(24日&26日)・ブラームス:交響曲第4番(6月29日)・チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」(6月29日&30日)の4曲も収録しているのです。そして、少し間をおいて7月28日にはドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」を録音しています。

おそらく、デッカからの申し入れを受け入れたときから、この予定されていたセッションまでの間に徹底的にスコアを検討し尽くしたことでしょう。

そして、その中からつかみ取った「己の信じた音楽」を精一杯表現しようとしたことは間違いありません。此処に聞けるものは、ひたすら上を目指して駆け上がっていく若者の音楽であり、その「若さの勢い」はこの上もなく眩しいものでした。

そんなバーンスタインがニューヨークフィルを手中に収め、そして録音に関しても決定権を持つようになった60年代にはいると、当然のことかもしれませんが、雰囲気は少しばかり違ってきます。特に、ブラームスやベートーベンのような作品に顕著なのですが、53年のように自分を出し切ること、言葉をかえれば音楽の中に自分が入り込んでしまうのではなく、そこから少し間をおいて音楽を真っ当に構築しようというような素振りが感じられるようになります。

もちろん、何度も聞かれることを前提とした「録音」と言う行為は一発勝負のライブ演奏とは自ずから変わってきます。ライブならば効果抜群の「見得」も、繰り返し聞かれる録音ではあざといだけになってしまうことはよくあることです。ライブではそこまで気にならないアンサンブルの荒さも録音では耳障りです。

50年代のバーンスタインはただただ自分だけを信じて突っ走ればいいだけの若者でした。しかし、年を重ねて責任を背負えば、バーンスタインのような男でも突っ走るだけの若者ではいられないのです。

ブラームスの交響曲で言えば、最もバーンスタインの気質に合っていると思われる第1番では、作品との距離感は小さいように聞こえます。

若いバーンスタインの特長である、強烈な直進性は「やるしかない!!」という思いで始まる第1楽章にぴったりと当てはまっています。最終楽章のコーダの追い込みも、年を取ったらやれないだろうなと思わせるほどの「あざとさ」に満ちています。

第1番の交響曲は2番(62年)・3番(64年)・4番(62年)とくらべるととくらべると録音時期も早いので(60年)、あまり難しいことも考えずにすんでいるような気もします。

それとくらべると第2番から4番の交響曲は音楽とバーンスタインの間にかなりの距離感を感じます。

第4番は53年にも取り上げているので(彼の要望だったのかレーベルの要望だったのかは分かりませんが)直接比較が可能なのですが、やはり荒っぽさと勢いが綯い交ぜになった53年盤の不思議な火照りは後退しています。

しかし、まあそれは普通なんでしょうね。

この62年盤にしても、通常のブラ4とくらべれば驚くほどの「明るさ」が前面に出ています。同時代のワルターの舞い落ちる秋の枯れ葉のような演奏を聴いた後にこれを聴けば、ほとんど別の音楽に聞こえることは間違いありません。

そして、3番に関しては2番と4番を録音してからさらに2年歳月を隔てています。

おそらく、ブラームスの交響曲の中では、体質的にバーンスタインとの距離感が一番大きい音楽なのでしょう。

ですから、音楽に没入する指揮者バーンスタインよりは、音楽の構造を分析する作曲家バーンスタインの方が前に出ているような気がします。

そして、それがニューヨークフィルという大看板を背負った事による恐れであり、独襖軽音楽のど真ん中であるベートーベンやブラームスと取り組むことの怖さがにじみ出ているのかもしれません。そして、その恐れと怖さを「僕は作曲家だから、こんなにも見事に作品の構造を描き出せるんだよ」というバーンスタインのもう一つの顔を前面に出しているように聞こえるのです。

ただし、どの作品でも、歌うところは実によく歌っています。

それも、晩年のあのネッチリとした歌い方ではなくて、もう少し風通しの良いさわやかな歌い方です。これが、ニューヨークを去ってフリーになってからは、どれを聴いてもバーンスタインの体臭みたいなものがまとわりつくようになるので、それが嫌いな人にとっては好ましく思えるでしょう。

もちろん、逆は真でもあるので、その言う体臭が好きな人にとってはあっさりしすぎていて物足りなく思えるでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)