Home|フルトヴェングラー(Wilhelm Furtwangler)|シューベルト:交響曲第8(9)番 ハ長調 「ザ・グレート」 D.944

シューベルト:交響曲第8(9)番 ハ長調 「ザ・グレート」 D.944

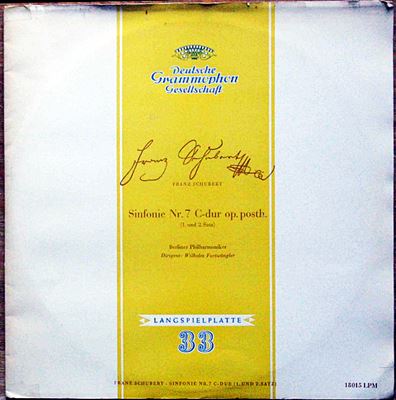

フルトヴェングラー指揮 ベルリンフィル 1951年12月録音

Schubert:交響曲第8番「ザ・グレート」 「第1楽章」

Schubert:交響曲第8番「ザ・グレート」 「第2楽章」

Schubert:交響曲第8番「ザ・グレート」 「第3楽章」

Schubert:交響曲第8番「ザ・グレート」 「第4楽章」

この作品はある意味では「交響曲第1番」です。

シューベルトはわずか31年の人生にも関わらず多くの作品を残してくれましたが、それらの大部分は親しい友人達の間で演奏されるにとどまりました。彼の作品の主要な部分が声楽曲や室内楽曲で占められているのはそのためです。

言ってみれば、プロの音楽家と言うよりはアマチュアのような存在で一生を終えた人です。もちろん彼はアマチュア的存在で良しとしていたわけではなく、常にプロの作曲家として自立することを目指していました。

しかし世間に認められるには彼はあまりにも前を走りすぎていました。(もっとも同時代を生きたベートーベンは「シューベルトの裡には神聖な炎がある」と言ったそうですが、その認識が一般のものになるにはまだまだ時間が必要でした。)

そんなシューベルトにウィーンの楽友協会が新作の演奏を行う用意があることをほのめかします。それは正式な依頼ではなかったようですが、シューベルトにとってはプロの音楽家としてのスタートをきる第1歩と感じたようです。彼は持てる力の全てをそそぎ込んで一曲のハ長調交響曲を楽友協会に提出しました。

しかし、楽友協会はその規模の大きさに嫌気がさしたのか練習にかけることもなくこの作品を黙殺してしまいます。今のようにマーラーやブルックナーの交響曲が日常茶飯事のように演奏される時代から見れば、彼のハ長調交響曲はそんなに規模の大きな作品とは感じませんが、19世紀の初頭にあってはそれは標準サイズからはかなりはみ出た存在だったようです。

やむなくシューベルトは16年前の作品でまだ一度も演奏されていないもう一つのハ長調交響曲(第6番)を提出します。こちらは当時のスタンダードな規模だったために楽友協会もこれを受け入れて演奏会で演奏されました。しかし、その時にはすでにシューベルがこの世を去ってからすでに一ヶ月の時がたってのことでした。

この大ハ長調の交響曲はシューベルトにとっては輝かしいデビュー作品になるはずであり、その意味では彼にとっては第1番の交響曲になる予定でした。もちろんそれ以前にも多くの交響曲を作曲していますが、シューベルト自身はそれらを習作の域を出ないものと考えていたようです。

その自信作が完全に黙殺されて幾ばくもなくこの世を去ったシューベルトこそは「理解されなかった天才の悲劇」の典型的存在だと言えます。しかし、天才と独りよがりの違いは、その様にしてこの世を去ったとしても必ず時間というフィルターが彼の作品をすくい取っていくところにあります。この交響曲もシューマンによって再発見され、メンデルスゾーンの手によって1839年3月21日に初演が行われ成功をおさめます。

それにしても時代を先駆けた作品が一般の人々に受け入れられるためには、シューベルト〜シューマン〜メンデルスゾーンというリレーが必要だったわけです。これほど豪華なリレーでこの世に出た作品は他にはないでしょうから、それをもって不当な扱いへの報いとしたのかもしれません。

堂々たる交響的構築物としての「ザ・グレイト」

第1楽章はとんでもなく遅いテンポで始まりますが、緩みやダレとは全く無縁の演奏です。ある意味において単純きわまる音楽が執拗に繰り返される中で、その頂点においてかくも偉大な交響的構築物を築き上げるという芸はフルトヴェングラーにしかなしえないものです。そして、続く第2楽章になるとさらにテンポは極限にまで遅くなります。微妙に揺れ動くテンポの中でシューベルトならではのロマンティシズムが纏綿と歌いつがれていきます。スケルツォにはいってもその足取りに変化はありません。

しかし、最終楽章になだれ込むと風景は一変します。シューマンが「天国的」と称した音楽ですが、フルトヴェングラーはすさまじいエネルギーをここで爆発させます。

晩年のシューベルトが求め続けたシンフォニックな音楽としての「ザ・グレート」の理想的な姿がここに提示されています。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2012-03-01:東野昭典

- 素晴らしい!と感じました。「この作品はある意味では「交響曲第1番」です。」

の解説も素晴らしく読みいりました。私にはこの様に表現:解説はとても出来なく、芸術の世界に生きる証し!解説者の喜び!とも感じ、シューベルトの偉大さが脈々と伝わりました。シューベルトも今ではヴェートーベンの傍でさぞかし喜び、ヴェートーベンのお褒めの言葉を戴いているかと思われます。

私は、この曲はカラヤン文庫で聴いています、、、フルトヴェングラーで一度聞いてみたいものです。私のクラシックを聞く会で先日作曲家の人気投票がありましたが、1、ヴェートベン2、モーツアルト 3、色々でした。

私は、18歳から今の59歳迄クラシックを聞き続けていますが、最初に聞き始めた時から、ずっとヴェートーベンでした。この方は、当時からこの様に周りの作曲家に影響して行った大変偉大な方だったのですね・・・。この様な話を聴いているだけでも、何か胸の痞えが取れてすっきりします、残された人生を沢山聴き、学びたいと思う気が旺盛に沸き立ちました。今後のこの様な解説を期待いたします。お元気で、、、。本日は実に幸せです。

2012-10-25:マリ

- 第9番ハ長調(私は以前からそう呼んでいますが)はシューベルトの作品でも異色の傑作あるいは彼の究極の到達点といっていいと思います。ベートーヴェンもここまで大胆で自信に満ちた交響曲は書けなかったと思います。「天国的な長さ」と言われますが、確かに反復的な部分が多く平凡な演奏では閉口してしまいますが、フルトヴェングラーはそこをよく理解し自然な変化・発展を含ませた演奏をしていると思います。いつものダイナミックの変化、テンポの変化もここでは自然に聴こえ、不思議と嫌味やわざとらしさがありません。「こんなにいい曲だったのか」といつも思います。私は別にベームのウィーンフィル来日公演やベルリンフィルとの録音も高く評価していますが、フルトヴェングラーと比べると保守的に感じます。フルトヴェングラーは存分に大胆にこの傑作交響曲の魅力を引き出していると思います。

2012-12-27:グレイト

- この交響曲大好きです。堂々と構えており、純粋に音楽的で自信に満ちています。繰り返し的な部分が多いですが、繰り返すごとに音楽が見事になっていく不思議な力があります。ほかにこんな曲があるでしょうか。ベートーヴェンやブラームスですらこんな交響曲は書けませんでした。何か純粋で絶対的なものに触れたいときこの曲が聴きたくなります。余談ですが、第四楽章は音符一つの音価で一小節というのを分厚いスコアで見て少し驚きましたが、音楽としては漫然としていません。フルトヴェングラーやベームをよく聴きます。しかし繰り返し聴くならベームの正当的な解釈の方に惹かれます。それにしてもすごい曲ですね。

2012-12-30:シューベルティアン

- 下のグレイトさんのコメントにまったく同意。あまりにも同感なんで一言させてもらいました。

ただ私はフルヴェンよりもトスカニーニやセルの演奏を好みますが。

今年はグレートを聞いて年を越そうかな。。。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)