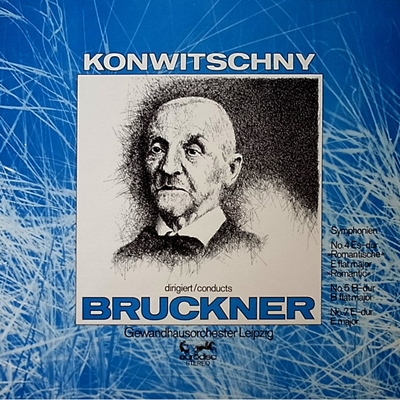

Home|コンヴィチュニー(Franz Konwitschny)|ブルックナー:交響曲第5番 変ロ長調

ブルックナー:交響曲第5番 変ロ長調

フランツ・コンヴィチュニー指揮 ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 1961年録音

Bruckner:Symphony No.5 in B-flat major, WAB 105 [1.Introduktion: Adagio - Allegro]

Bruckner:Symphony No.5 in B-flat major, WAB 105 [2.Adagio: Sehr langsam]

Bruckner:Symphony No.5 in B-flat major, WAB 105 [3.Scherzo: Molto vivace (schnell) - Trio: Im gleichen Tempo]

Bruckner:Symphony No.5 in B-flat major, WAB 105 [4.Finale: Adagio - Allegro moderato]

何故か演奏機会の少ない作品です

その辺の事情は初演時も同じだったようで、途中で第3交響曲の改訂という大きな中断を含みながらも1878年にようやく完成を見たこの作品は、なかなか演奏の機会に恵まれませんでした。

ピアノ編曲による試演などは行われたようですが、本来の形での演奏は1894年にシャルクによって行われました。しかし、当時既に病に伏していたブルックナーはこの演奏会におもむくことができず、翌年にレーヴェによって行われた演奏会にも出かける事はできませんでした。

おそらくブルックナーはこの作品を自分の耳で聞く機会はなかったのではないかと考えられます。

また、シャルクやレーヴェによる演奏も、いつものごとく大幅なカットや改訂が行われていたようです。

その様な不幸な生い立ちがこの作品のポピュラリティを引き下げる要因となったかもしれません。

冒頭の「ブルックナーの霧」が晴れると目の前に巨大なアルプスの山塊がそびえ立つような音楽は、最もブルックナーらしい音楽といえるかもしれません。また、第1楽章も第2楽章もアダージョというのはそう言うブルックナーらしさをより一段と強調しています。

そして、何よりも最終楽章のフィナーレはブルックナー自身が「コラール」と名付けているように、雄大かつ荘厳、壮麗な音楽です。

この長大な音楽を聞き続けてきたものにとって、この最後の場面で繰り広げられる音楽こそは、ブルックナーを聞く最大の喜びだといえます。

<追記>

ある方からメールので以下のようなご指摘をいただきました。

「こんにちは。いつも楽しく聴かせていただいています。Thanks a lot!

ブルックナーのファンとしてひとつ気になったのが、5番の解説で"1楽章も2楽章もアダージョ"と書かれているところです。ご承知のように1楽章はアダージョの序奏を持つアレグロの楽章で、2楽章とは通常のシンフォニーと同じように急ー緩の対比があると思います。1楽章と4楽章が共通のアダージョの序奏を持っていること、4楽章の2重フーガで1楽章のアレグロの楽想が帰ってくるところ、などがこの交響曲を特徴付けていると思うのですが?」

まったくその通りです。

感謝!!

優れたガイド

この音源、パブリックドメインになっていないと思っていたのですが、調べてみると初出が1962年でした。随分昔に「こちら側」に来ていたわけです。(^^;指揮者がコンヴィチュニー、オーケストラがゲヴァントハウスという「ドイツの力瘤」によるブルックナーですから、聞く前からどうしても一つのイメージが浮かび上がってきます。

確かに、悠然たる低弦のピッツィカートによって音楽始まりますから、「来た来た」という感じです。

ところが、その後の金管の雄大なファンファーレは意外なほどにあっさりとした感じでテンポが上がっていくのです。あれれっ、と言う感じなのですが、その後はそのままのテンポで快調に音楽は進んでいきます。

オーケストラの響きは重くもなければ、内部の見通しも悪くはありません。

「ドイツの力瘤」どころか、意外なほどのモダンな感じがするブルックナーです。

しかしながら、このまま快速調のブルックナーで突き進んでいくのかと思いきや、中間部あたりで急に景色が一変して深い森の中に迷い込んだような雰囲気になってしまうのです。

今まで快速調で鳴り響いていた金管群も急に粘りはじめるのです。

そして、こういう唐突な場面転換がこの後も至るところで登場します。

つまりは、この演奏には作品全体をある一つの方向性でまとめようという意志は全くないのです。

一つの場面から別の場面に移り変わるときには、事前に説明があるのが普通です。

プロの作曲家は聞き手を迷子にしないために、そう言う場面転換の時には経過句を挟み込んで、その場面転換がスムーズに行くように配慮するのが普通です。しかし、ブルックナーの特徴はそう言うサービス精神が全く欠落していることです。

作曲家の側にサービス精神が欠けているのならば、演奏する側が取り得る道は二つです。

一つは、作曲家の側にサービス精神が欠けているのならば、その欠落した部分を演奏する側ができるかぎり補おうという道です。

意外と思われるかもしれませんが、クナッパーツブッシュのブルックナーは意外と分かりやすくするサービス精神に溢れているように思います。そう気づけば、彼が無頓着に改竄版を使った理由も何となく分かるような気がします。

または、セルのように整理されていない音楽を徹底的に整理しきって提示してしまうという方法もあります。

それに対して、そう言う難しいことはあまり考えずに、サービス精神が最初から欠落しているのならばそのまま真呈示すればいいと言う二つめの道があります。

コンヴィチュニーのブルックナーは、開き直ったと言えるほどに、この二つめの道に徹した演奏です。

ですから、この演奏を聴いていて、これってまるで登山みたいなだなと思ってしまうのです。

それも、登りやすい低山ではなくて、ゴツゴツとした巌稜が続く険しい峰です。

足場を確かめ、岩に手掛かりを探りながらよじ登っていくのは容易いことではありませんが、その困難さの中に充実感が感じられる本格的な「登山」です。

そして、そう言う登山を経験したことがある人ならば分かってもらえると思うのですが、そうやって岩壁をよじ登って、例えば一つの小さなピークに身を躍り出した途端に景色が一変することはよく経験することです。

右も左も岩に囲まれた急峻な壁の中から解き放たれて次の世界に入っていくときには、何の説明もなく舞台は転換するのです。

そして、次々と転換していく世界の先に目指されるのは「山頂」です。

ですから、この登山が真に満たされたもになるかどうかは、その「山頂」のクオリティにかかっています。

そして、その「山頂」の素晴らしさは、そこに至る「登山」の全経過によっても規定されるのです。

つまりは、「山頂」とは、「山頂」からの展望の素晴らしさだけでなくて、そこに至るまでの経過が充実したものであればあるほどより素晴らしいものになるのです。

このコンヴィチュニーとゲヴァントハウスが最後に到達するフィナーレの偉大さは、そこだけで成立するものではなくて、まさにそこに至る長い道のりによって担保されるのです。

そう言えば、優れたアルプスのガイドというのは、そのすぐ先にどれほど素晴らしい展望が開けていても客には一切説明しないそうです。それは山への信頼の裏返しでもあります。

そう思えば、コンヴィチュニーという指揮者は実に優れたガイドなのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2017-09-20:井沢信介

- この曲で感銘を受けたのは久々。実にブルックナーらしい素晴らしい演奏だと思います。

2018-11-17:望月 岳志

- 古色蒼然どころか、細部まで堅実克明で立体的な素晴らしい演奏と録音。

この録音で初めてこのブルックナーの5番という難曲に少し歩み寄れたような気がします。

いつまでも古い評論家のネガティブなキャッチフレーズに捉われていてはダメですね。

その一方で、この録音の1961年頃は、東西ベルリン間に壁が築かれ、東西冷戦の激化により東独国内の政治的締め付けも厳しくなった頃でもあります。ゲヴァントハウスやドレスデンシュターツカペレなどの西側にもリリースされる録音は東独の威信をかけた国策的な取組みでもあったと聞きますので、ベートーヴェンのサイクル録音もそうですが、ここでも聴かれる非常に折り目正しく几帳面な演奏には、そのような時代の雰囲気も反映しているのではなかろうかなどと、いらぬことも考えてしまいます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

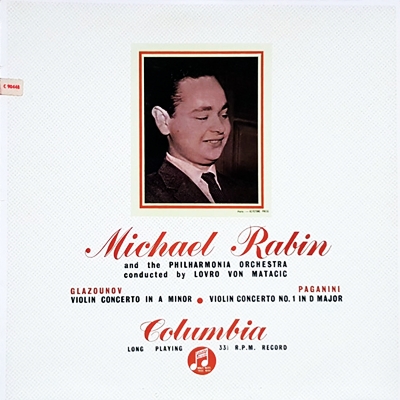

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)