Home|ドラティ(Antal Dorati)|シベリウス:劇音楽「クレオマ」より第1曲 「悲しきワルツ」作品44-1

シベリウス:劇音楽「クレオマ」より第1曲 「悲しきワルツ」作品44-1

アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1960年6月録音

Jean Sibelius:Valse Triste (2 Pieces from Kuolema, Op.44 No.1)

戸口には「死」が立っている。

この「クオレマ」なる劇が戯曲としてどれほどのポピュラリティがあるのかは知りませんが、この劇音楽の方も今では演奏される機会がほとんどありません。

この劇音楽は、当初は次の6曲から構成されていました。

- 第1幕の音楽: Tempo di valse lente - Poco risoluto

- 第2幕の音楽:バリトン独唱のための「パーヴァリの唄」 Moderato (Paavali's Song: 'Pakkanen puhurin poika')

- 第2幕の音楽:前奏とソプラノ独唱のための「エルザの唄」および後奏 Moderato assai - Moderato (Elsa's Song: 'Eilaa, eilaa') - Poco adagio

- 第2幕の音楽:「鶴」 Andante (The Cranes)

- 第3幕の音楽: Moderato

- 第3幕の音楽: Andante ma non tanto

しかし、劇の上演後、シベリウスはこの中から第1曲の「Tempo di valse lente(遅いワルツのテンポで)」を「Valse triste(悲しきワルツ)」なるコンサート用の小品に改変します。さらに、同じ要領で、第2幕の「 Moderato assai」と「鶴」と呼ばれる「Andante」の曲とつなげて「Scen med tranor」という小品を仕立て上げます。

そして、この二つをセットにして「劇音楽クオレマより Op.44」としました。こちらの方は、劇音楽とは違って今日も演奏される機会の多い作品です。

とりわけ、第1曲の「悲しきワルツ」はシベリウスの管弦楽小品としては高いポピュラリティを持っています。

なお、この悲しきワルツは以下のような場面で演奏されます。

病が重く死の床についている夫人が夢うつつにワルツの調べを聞き、幻の客と一緒に踊り出す。

女は客の顔を見ようとするが、客は女を避ける。

やがてクライマックスにたしたときに扉を叩く音がして、ワルツは破られる。

そこには踊りのパートナーの姿はなく、戸口には「死」が立っている。

かなり不気味な場面設定ですから、アンコールピースとして使われることは滅多にないようです。

ドラティとロンドン交響楽団というのは実に相性のいい組み合わせ

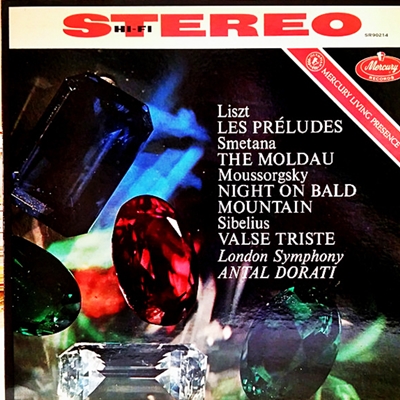

ドラティとロンドン交響楽団というのは実に相性のいい組み合わせで、彼の手兵であったミネアポリスのオケとの録音を聞き比べてみると、オケの個性のようなものがよく分かります。1960年の6月に、何でもないような小品を録音しています。

- リスト:交響詩「前奏曲」

- シベリウス:「悲しきワルツ」

- スメタナ:「モルダウ」

この年は、長年率いてきたミネアポリス交響楽団との関係を終えてアメリカでの活動を一段落させて、その軸足をヨーロッパに置き始めた時期かと思われます。

1957年からはフィルハーモニア・フンガリカを率いていましたが、さらに、ミネアポリスから手を引いてからはBBC交響楽団(1963 - 1966年)、ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団(1966年 - 1970年)などを率いていきます。

しかし、録音活動としては、彼にとって特別な存在であったフィルハーモニア・フンガリカと成し遂げたハイドンの交響曲全集を別格とすれば、ロンドン交響楽団との活動が大きな位置を占めています。ロンドン響とは50年代の中頃からポツポツと録音活動を行っているのですが、この60年からはその活動が一気に本格化します。

ですから、この何でもない小品は、あらためて挨拶代わりのような意味合いもあったのかもしれません。

同じ事を何度も繰り返して恐縮なのですが、ミネアポリスのオケもドラティの薫陶のおかげで健闘はしているのですが、それでもロンドンのオケを聞いてしまうと「荒い」という印象は拭いきれません。

ただ、ミネアポリス交響楽団の名誉のために言い添えておきますが、「Mercury」レーベルの録音は基本的に全てワンポイント録音で行われていることを思い出してください。

ワンポイント録音というのはモノラルならば一本のマイク、ステレオ録音になってからは左右に一本ずつ追加して合計で3本というスタイルです。ですから、3トラックに録音した音を2チャンネルにトラックダウンするだけですから、録音してからの調整などはほとんどできません。録音してからいかようにも料理できるマルチマイク録音と違って、演奏する側に一切の誤魔化しを許さない録音スタイルなのです。

上手に化粧を施された最新録音を聞きなれた耳からすれば、ミネアポリス交響楽団は「荒さ」みたいなものを感じるのですが、誤魔化し無しでこれだけ演奏できれば実は大したものなのです。

しかし、同じような手法で録音されているロンドン交響楽団では、悲しいかな、その様な「荒さ」はほとんど感じないのです。さらに、オケの響きには厚みと太さがあり、アメリカとは違うヨーロピアントーンなので、やっぱり違うなぁ・・・と思ってしまうのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)