Home|バーンスタイン(Leonard Bernstein)|シューマン:交響曲第2番 ハ長調 作品61

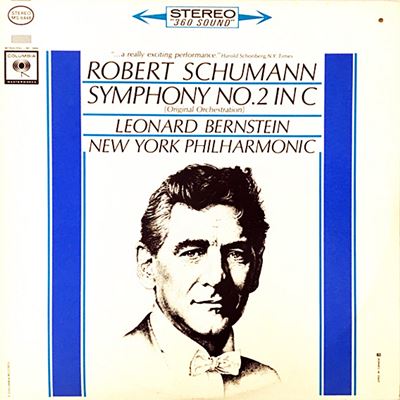

シューマン:交響曲第2番 ハ長調 作品61

バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1960年10月10日録音

Schumann:Symphony No.2 in C major Op.61 [1st movement]

Schumann:Symphony No.2 in C major Op.61 [2nd movement]

Schumann:Symphony No.2 in C major Op.61 [3rd movement]

Schumann:Symphony No.2 in C major Op.61 [4th movement]

作曲家であると同時に、評論家であったのがシューマンです。

しかし、音楽家としてのシューマンの評価となると、その唯一無二の魅力は認めつつも、いくつかの疑問符がいつもつきまといました。特に交響曲のオーケストレーションは常に論議の的となってきました。

曰く、旋律線を重ねすぎているためどこに主役の旋律があるのか分かりにくく、そのため、オケのコントールを間違うと何をしているのか分からなくなる。

そして、楽器を重すぎているため音色が均質なトーンにならされてしまい、オケがいくら頑張っても演奏効果もあがらない、などなどです。

そんなシューマンの交響曲は常に舵の壊れた船にたとえられてきました。

腕の悪い船長(指揮者)が操ると、もうハチャメチャ状態になってしまいます。オケと指揮者の性能チェックには好適かもしれませんが、とにかく問題の多い作品でした。

こういう作品を前にして、多くの指揮者連中は壊れた舵を直すことによってこの問題を解決してきました。その直し方が指揮者としての腕の見せ所でもありました。

最も有名なのがマーラーです。

自らも偉大な作曲家であったマーラーにとってはこの拙劣なオーケストレーションは我慢できなかったのでしょう。

不自然に鳴り響く金管楽器やティンパニー、重複するパートを全部休符に置き換えるというもので、それこそ、バッサリという感じで全曲に外科手術を施しています。

おかげで、すっきりとした響きに大変身しました。

しかし、世は原点尊重の時代になってくると、こういうマーラー流のやり方は日陰に追いやられていきます。

逆に、そのくすんだ中間色のトーンこそがシューマン独特の世界であり、パート間のバランス確保だけで何とか船を無事に港までつれていこうというのが主流となってきました。

特に、原典尊重を旗印にする古楽器勢の手に掛かると、まるで違う曲みたいに響きます。

モダンオケでもサヴァリッシュやシャイーなどは原典尊重でオケをコントロールしています。

しかし今もなおスコアに手を入れる指揮者も後を絶ちません。(ヴァントやジュリーニ、いわゆる巨匠勢ですね。)

そう言うところにも、シューマンのシンフォニーのかかえる問題の深刻さがうかがえます。

しかし、演奏家サイドに深刻な問題を突きつける音楽であっても、、聞き手にとっては、シューマンの音楽はいつも魅力的です。。

例えば、この第3楽章のくすんだ音色で表現される憂愁の音楽は他では絶対に聴けないたぐいのものです。これを聞くと、これぞロマン派のシンフォニーと感じ入ります。

そんなユング君は、どちらかといえばスコアに手を加えた方に心に残る演奏が多いようです。その手の演奏を最初に聞いてシューマン像を作り上げてしまった「すり込み現象」かもしれませんが。

色々と考えさせられる音楽ではあります。

若きバーンスタインの自画像

バーンスタインのシューマンと言えば真っ先に思い浮かぶのは、彼が最晩年に来日して行ったPMFのオケとのリハーサル風景です。別に深い意味もなく、偶々テレビをつけたらやっていたというくらいの興味でした。

そんな程度の興味だったので、最初は見るともなく見ていたのですが、すぐにバーンスタインのリハーサルの凄さに引き込まれていってしました。

取り上げていたのはシューマンの2番です。シューマンの交響曲というのはドイツ古典派およびロマン派の大御所連中の交響曲の中に置いてしまうといささかマイナーです。そんなマイナーな作品の中でも、第2番のシンフォニーは一番マイナーかもしれません。

テレビの映像から流れていたのは第3楽章「Adagio espressivo」でした。

まあ、なんということもないような月並み音楽が演奏されていました。ところが、そのなんということもない月並みな音楽が、バーンスタインの一言一言によって少しずつ形を変えていくのが手に取るように分かるのです。彼がどんな指示をしていたのかは今ではすっかり忘れてしまいましたが、月並みだった音楽が神々しいまでの厳かさに満ちていく様子は奇跡としか思えませんでした。

その瞬間に、はじめてバーンスタインの凄さが少しは理解できたような気がしました。

85年にイスラエル・フィルと来日して演奏したマーラーの9番を聞いてもバーンスタインの何たるが分からなかったのに、こんな貧弱テレビの音声を通して気づくとは何たる愚か者なのでしょうか、私は。

しかし、このテレビを通して聞かせてもらった神々しさは最晩年のウィーンフィルとの全集でも、この若い時代のニューヨークフィルとの全集でも聞くことができません。バーンスタインという人は、基本的にはライブでこそ真価が発揮される人のようです。

この二つの録音を聞いて感じることは、どうして彼の音楽はこんなに荒っぽいんだろうと言う思いです。そして、この荒っぽさは特にシューマンの交響曲では顕著なのです。それは、世評の高いウィーンフィルとの録音でも同様で、どうすればウィーンフィルからこんなに荒っぽい音が出せるんだろうと考え込んだものでした。

事情は若い時代の全集でも同じで、たとえば威勢良く始まる第3番のラインの冒頭などは、思わず「ゲゲゲッ!!」と仰け反ってしまうはずです。弦楽器の響きが全部ごっちゃになって飛び出してくるのですから、そりゃぁ誰だって驚きます。

ただ、聞くところによるとスコアの方は1stヴァイオリンも2ndヴァイオリンも「f」、さらにはヴィオラも「f」と書いてあるらしいので、これが正しいといえば正しいのかもしれません。

確かに、シューマンのオーケストレーションを真っ正直に実行すれば変なことになるのが落ちですから、普通の指揮者ならばバランスを取ります。ラインの冒頭ならば主旋律の1stヴァイオリンは前面に出して、2ndヴァイオリンやヴィオラは控えめに鳴らすというのが「常識」というものです。

しかし、バーンスタインはこの荒々しい響きが好きだったんだろうなと思うのです。書いてあるとおりに真っ正直に、そして力の限りにオケを鳴らしています。

手元にスコアはないので確認はできませんが(さすがに、シューマンの交響曲までは手が回っていない)、おそらく詳細にたどればきわめてナチュラルに鳴らしているんだろうなと思うのです。そう考えれば、晩年のウィーンフィルとの録音の方が変にバランスを取ろうとしつつも響きが混濁しているので、結果としてはあまり好きになれません。

おそらく、バーンスタインにとって、シューマンというのはこういう荒々しい音楽として響いているんだろうなと思うのです。

バーンスタインに関してはその名もズバリ「Leonard Bernstein」というサイトがあって、演奏会の記録からディスコグラフィまで詳細なデータが整理されています。

そのサイトの情報によると、60年9月~10月に集中的に彼はシューマンの交響曲を取り上げています。

- 9月29日&30日:SCHUMANN Symphony No.4

- 10月6日~9日:SCHUMANN Symphony No.2

- 10月13日&14日,16日:SCHUMAN Symphony No.3

- 10月27日~30日:SCHUMANN Symphony No.1

そして、これと並行して録音も行っています。

つまりは、このニューヨークフィルとの全集はわずか一ヶ月ほどの間に完成されているのです。その録音の仕方はほとんど一発録りだったような気がします。バックグラウンドの雑音からもその雰囲気が伺えます。

集中的に彼の若い時代の録音を聞いてみて、どうやら60年頃までの録音に関しては、自分の信じた音楽を躊躇いもなく形にしている雰囲気があります。そして、そう言う「潔さ」みたいなものは62年にはいるとはっきりと後退していきます。そこでは、明らかにいろんな責任を背負い込んで好き勝手には振る舞えないんだということに気づいてきた「悲しみ」みたいなものが、そのすっきりとした造形の背後から感じ取れたりします。

そう言う意味では、この一気呵成に完成されたシューマンの交響曲全集こそは、若きバーンスタインの自画像と言っていいのかもしれません。

もちろん、この荒っぽさがどうしても好きになれない人がいても何の不思議もありません。こんなことを言っている私だって、ファーストチョイスはやはりセル&クリーブランド管ですから・・・。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)