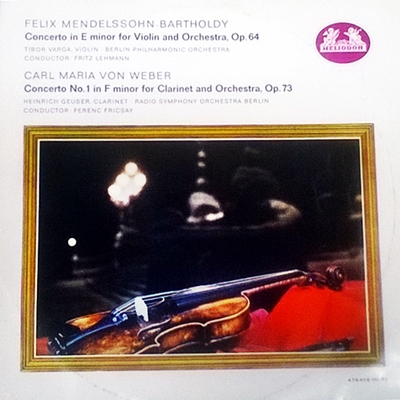

Home|ハインリヒ・ゴイザー(Heinrich Geuser)|ウェーバー:クラリネット協奏曲第1番 ヘ短調 作品73

ウェーバー:クラリネット協奏曲第1番 ヘ短調 作品73

(Cl)ハインリヒ・ゴイザー フリッチャイ指揮 ベルリン放送交響楽団 1957年9月25日録音

Weber:Clarinet Concerto No.1 in F minor, Op.73 [1.Allegro]

Weber:Clarinet Concerto No.1 in F minor, Op.73 [2.Adagio ma non troppo]

Weber:Clarinet Concerto No.1 in F minor, Op.73 [3.Rondo. Allegretto]

ウェーバーのクラリネット作品の中では一番有名な作品

父フランツ・ヴェーバーの兄フリードリンの娘があの「コンスタンツェ」なのです。父は劇団を結成して各地を回る興行主だったので、息子のウェーバーをモーツァルトのような天才音楽家としてヨーロッパ各地を演奏旅行をして回ることを夢見ていたと伝えられています。

残念なことに幼少の頃のウェーバーはモーツァルトのような天才ぶりを発揮することはなく、さらには小児麻痺で片足が不自由という不幸な少年でした。しかし、9才から正式な音楽教育を受けると急激にその才能を顕わし、13歳で初のオペラ「愛と酒の力」を作曲するまでになるのですが、その楽譜を火事で消失するという不幸に見舞われます。さらには、18歳で手に入れた楽長の職を父の金儲け主義のために失ったり、エッチング用の硝酸を誤飲して声を失うという不幸が彼を襲います。

何ともいえないほどに、彼の青少年時代は不幸の連続だったのです。

しかし、そんな彼を支えたのは音楽の才能であり、1813年(27歳)にはプラハ歌劇場の芸術監督、1817年(31歳)にはザクセンの宮廷楽長に任命され、さらには1821年(35歳)にはベルリンで「魔弾の射手」が初演されると大反響を呼び、ドイツ国民オペラの金字塔を打ち立てるとともに作曲家としての確固たる地位を築き上げました。

こうして、彼は指揮者としても作曲家としても、さらにはピアニストのヴィルティオーゾとしてもヨーロッパを代表する偉大な音楽家となっていたのです。

しかし、そんな成功の頂点で結核という病魔に襲われ、さらには家族を養うためにその病を隠してイギリスに渡り、その労苦が引き金となって病気を悪化させ、1826年、わずか39歳で旅行先のロンドンで亡くなります。

従兄弟のモーツァルトもかなり不幸で悲惨な末路でしたが、彼もまた、外面的にはそれに負けないほどに不幸な一生だったと言わざるを得ません。

神は、人に抜きんでるほどの才能を与えたものには、その才に見合うほどの見返りを求めるものなのかもしれません。

そんなウェーバーの代表作が「魔弾の射手」であることに異論はないのですが、残念ながら現在のドイツでこのオペラが好まれているとは言い難いのが実情です。もっとはっきりと、一番嫌いなオペラだと公言する人も少なくないようです。その理由として、彼らが嫌悪する最もドイツ的なものが色濃く塗り込まれているからだそうです。

このあたりの感覚は第三者である日本人にはピンとこないのですが、やはり何処まで行っても不幸な人だったようです。

ということで、クラリネットです。

晩年のモーツァルトがこの楽器に出会って、その響きの素晴らしさに見せられて不滅の2作品、「クラリネット五重奏曲」と「クラリネット協奏曲」を残したことは今さら触れるまでもない話です。

そして、従兄弟であるウェーバーもまた、この楽器を非常に愛したようで数多くのクラリネットのための作品を残しています。

二つの協奏曲をはじめとして、クラリネット小協奏曲(コンチェルティーノ)、クラリネット五重奏曲、大協奏的二重奏曲(グランド・デュオ・コンチェルタント)などなどです。

この中で最も有名なのがクラリネット協奏曲の第1番です。

冒頭の劇的な出だしに続けてクラリネットの伸びやかでどこか愁いを含んだ旋律が魅力的です。続く第2楽章も穏やかな旋律がクラリネットの魅力を存分に引き出しています。ソロパートはそれほど難しくもなく、それでいて演奏効果抜群で聴き応えがするので、ソリストにとっては有り難い作品だそうです。それと同じ事が、 クラリネット小協奏曲(コンチェルティーノ)にもあてはまります。

それと比べれば、クラリネット協奏曲第2番の方は、難易度が一気に上がるそうです。

まずはオケの前奏が延々と続いて、長い時間待たされるのがソリストにとっては辛いところらしいです。そして、さんざん待たされた後の出だしがかなり難しいというのですから(高い音で始まって、その後一気に3オクターブ下降する)、かなりのソリスト泣かせの曲らしいです。

作品としての魅力は決して第1番に劣ることはないのに取り上げられる機会が少ないのは、そのあたりに原因があるようです。

クラリネット協奏曲第1番 ヘ短調 作品73

- 第1楽章:冒頭の劇的な序奏が印象的です。ミュンヘンの宮廷管弦楽団のクラリネット奏者であったハインリヒ・ヨーゼフ・ベールマンのために書かれた作品のために、この楽章にはヘーベルマンの手になる変更が加えられた版が長く使われてきましたが、最近ではそれらを排除したオリジナル版が復元されていて、それを使うのが一般化しています。

- 第2楽章:弦楽合奏に乗ってクラリネットが持ち味を存分に発揮できる穏やかな旋律を歌い上げます。

- 第3楽章:ここはクラリネット奏者の腕の見せ所が満載の楽章です。

ドイツクラリネット界を長くリードしてきた人

「Heinrich Geuser」は「ハインリヒ・ゴイザー」と読むらしいです。彼の経歴として「ウラッハに師事した」と書いているページもあるのですが、誤解を招かないようにするためには「アントン・ウラッハ」に師事したと書いておくべきでしょう。クラリネット奏者としては伝説的存在とも言うべき「レオポルド・ウラッハ」とゴイザーほぼ同時代(ウラッハ:1902年~1956年・ゴイザー:1910年~1996年)の演奏家なので、師弟関係などが存在するはずもありません。

ただし、こんな誤解を生んでしまう原因は、この二人の知名度の差です。片や伝説のクラリネット奏者であり、他方はほとんど「無名」のクラリネット奏者だからです。

この知名度の差が「ウラッハ→ゴイザー」という師弟関係を想像させてしまうのです。

しかしながら、今回この録音と出会い、その流れで「ハインリヒ・ゴイザー」なるクラリネット奏者と出会い、その経歴を調べていくうちに(もちろん、この録音を聞いてゴイザーのクラリネットの響きがとても素晴らしかったことが最大のきっかけなのですが)、これは「無名」どころではないことが分かった次第なのです。

ウラッハはいまだ50代だった1956年に世を去ったのに対して、ゴイザーは80代半ばまで長生きしました。結果として、第2次大戦後から1970年代までベルリン国立歌劇場やベルリン放送交響楽団の首席奏者を務め、まさにドイツクラリネット界を長くリードしてきた超大物だったのです。(知らなかった~^^;)

にもかかわらず、日本国内における知名度が低いのは、録音活動を活発に行ったにも関わらず、その大部分が廃盤となってしまっているからです。この国では、録音という形で目に触れない限りそれは「存在」しないも同然なのです。それと比べれば、ウラッハはモーツァルトやブラームスの録音が伝説的名演としてカタログに残り続けているので、その名前は少し熱心なクラシック音楽ファンならば記憶に刻み込まれることになると言う「仕掛け」なのです。

しかしながら、この二人を聞き比べてみれば、その力量の点では大きな違いはないことがよく分かります。最も、そんな「表現」は若手相手のコンクールではないのですから愚かきわまる物言いであることは承知しているのですが、疑いもなくウラッハとは異なるゴイザー独特の世界があることは納得させてくれる演奏です。

確かに、演奏のスタイルはウラッハほどには古色蒼然とはしていませんが、彼の弟子であるカール・ライスターなどと較べればウラッハと同様の古き良き時代をしのばせるものです。

一言で言えば、柔らかめの鉛筆で縁取っているような風情ながら中身はむっちりと詰まっている感じです。ともすれば、硬質できつめの響きになる昨今のクラリネットとは明らかに響き方が違います。また、も最低音から少し上のあたりまでの響きの柔らかさとふくよかさはとても素晴らしいです。

そして、何よりも、ゆったりとした自然な呼吸によって紡がれていく音楽は、昨今の「吹きこなす」という名人芸とは違う世界を堪能させてくれます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)