Home|ヤッシャ・ホーレンシュタイン(Jascha Horenstein)|ワーグナー:「タンホイザー」よりバッカナール(Wagner:Bacchanale from "Tannhauser")

ワーグナー:「タンホイザー」よりバッカナール(Wagner:Bacchanale from "Tannhauser")

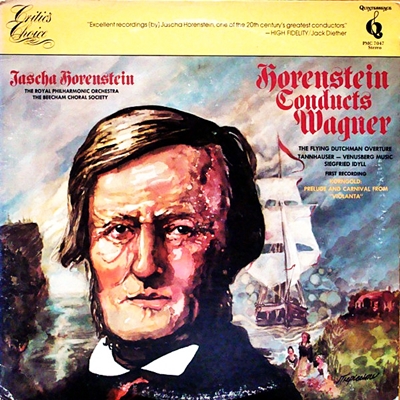

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 ビーチャム合唱連盟 1962年9月録音(Jascha Horenstein:Royal Philharmonic Orchestra Beecham Choral Society Recorded on September 1962)

Wagner:Bacchanale from "Tannhauser"

男の身勝手

誰かが似たようなことを書いていたような気がするのですが、このお話を現代風に翻案してみればこんな風になります。

都会に出て行って風俗のお店通いに狂ってしまった男とそんなアホ男を田舎でひたすら待ちわびる純情な娘、そしてそんな娘に密かに心を寄せる堅気の田舎青年・・・というのが基本的な人間関係です。

この男、一度は改心したかのように見えて田舎に戻ってきます。ところが、村の祭りで例の堅気の青年が「徳」だの「愛」だのとほざくのを聞いて心底うんざりしてしまって、「やっぱり町の風俗の姉ちゃんが一番だ!」なんどと叫んでしまいます。

驚いたのは村の衆であり、とりわけその純情娘の親や親戚から総スカンを食って再び村にはおれなくなってしまいます。

しかし、それでも世間知らずの純情娘はそのアホ男のことが忘れられず、必死で彼のことをとりなします。

仕方がないので、一族の連中は、「そんならハローワークに言ってまともな仕事について堅気の生活をするなら許してやる。(ローマ法王の許しを得るなら許してやる)」といいます。

男は仕方なくハローワークに通うのですが(ローマ巡礼)、基本的に考えが甘いので上手く職を得ることなど出来るはずもなく「世間の連中はどうせ俺のことなんか何も分かってくれないんだ!やっぱり俺には風俗の姉ちゃんが一番だ!!」と叫んで男は再び都会に出て行こうとします。

ところが、嫌と言うほど裏切り続けられたにもかかわらず、その純情娘はそれでもアホ男のことを忘れられず、最後は自分の命を投げ出して彼を救ってくれるのです。

さすがのアホ男もその娘の献身的な愛のおかげでようやくにして目覚め、おまけに、世間の人もその娘の心を思ってアホ男を許します。』

・・・という、男の身勝手を絵に描いたようなお話です。

あらためて指摘するまでもないことですが、このアホ男とは疑いもなくワーグナー自身のことです。

彼は己のアホさ加減と身勝手さを嫌と言うほど知っていました。

でも、そんなあほうな自分でもいつか命をかけてでも愛して救ってくれる純情な女性が現れることを本気で信じていたのもワーグナーという男でした。

どうしてマイナーな小道を歩み続けたのか

ホーレンシュタインという指揮者は本当に謎としか言いようがありません。戦前はフルトヴェングラーの助手も務め順調にキャリアを積み上げていったのですが、ナチスの台頭でアメリカに亡命を余儀なくされ、戦後は1949年にヨーロッパに復帰するものの特定のポストに就くことはなく、終生客演指揮者として活動を続けました。また、録音活動もほとんどがマイナー・レーベルが中心で、50年代はVox、そして60年代はReader's Digest等です。

それでは、指揮者としての能力に欠けていたので常任指揮者としてお呼びがかからなかったのか、さらには、メジャー・レーベルからオファーがなかったのかと言えば、それが全く持ってそうではないのです。

それは、VoxやReader's Digestに残した録音を聞けば一目瞭然(一聴瞭然?)です。

50年代にウィーン交響楽団と名乗ることが出来ずにウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団としてVoxで録音した一連の演奏も見事なものでしたが、60年にReader's Digestで行った録音も実に見事なものです。さらには幾つか残されているライブ録音を聞いても然りです。

まず気づくのは、どの作品においてもやや遅めのテンポを採用していることです。

一般的に遅めのテンポというのはクレンペラーのように構築性を押し出すためや、クナパーツブッシュのように音楽にうねりをもたらして巨大化を図るために採用されたりするのですが、ホーレンシュタインの遅さはそのようなものとは全く異なります。

彼は、やや遅めのテンポを設定することで、柔らかく自然な流れをつくり出すことを目的としているのです。

それはドヴォルザークの「新世界より」ではもっとも顕著なのですが、ブラームスの第1番もフィナーレに向かって実に柔らかで自然でふくよかな雰囲気を醸し出しています。

もちろん、ワーグナーの一連の音楽でも同様で、とりわけ「ジークフリート牧歌」の優雅さは特筆ものでしょう。

そして、もう一つ注目したいのは、彼が紡ぎ出すオーケストラの音色の温かさです。おそらくは、各楽器のブレンドの仕方がこの上もなく絶妙で、やや厚めの低声部の響きを土台としてこの上もなく暖色系の美しい響きをつくり出します。そして、そう言う音色の魅力は50年代のウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団(実態はウィーン響)で顕著だったのですが、それがロイヤル・フィルやロンドン響のようなイギリスのオケ、そして良く指揮台に立ったフランス国立放送管弦楽団のようなフランスのオケになっても本質的には変わらないのです。

ですから、この響きはまさにホーレンシュタイン独自のものだと言えます。

そう言えば、チェリビダッケなんかも晩年は妥協することなく彼独自の響きを求めたものですが、それと同じようなことを客演指揮で実現してしまうと言うのは驚くべきコントロール能力です。もっとも、チェリビダッケもまた客演指揮であっても鬼のようなリハーサルでどんなオケでも自ら望む響きに変えていましたが、ホーレンシュタインにはその様な強引さは見あたらないところが凄いです。

さらに、驚くべきはそう言う美しく自然に音楽が流れる中で、ここぞという場面では一気に迫力を持って畳み込んでくるのです。それは、50年代の録音ではいささか物足りなさを感じる部分であったのですが、60年代のReader's Digestでの録音ではその殻を打ち破っています。

そして、それは褒めすぎかもしれませんが、どこか彼の師であるフルトヴェングラーを思い出させる瞬間があります。

だから、実にもって不思議なのです。

これだけの能力を持った指揮者がどうしてマイナーな小道を歩み続けたのか?

おそらくは、まわりに見る目がなかったのではなくて、それが彼にとってもっとも心地よく音楽と向き合える環境だったのでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)