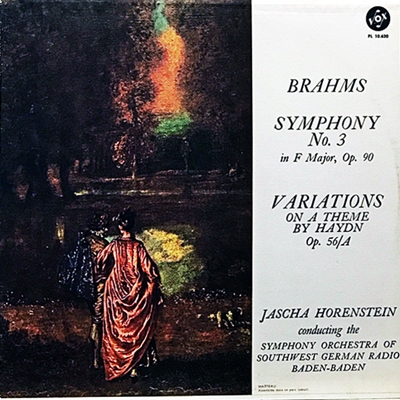

Home|ヤッシャ・ホーレンシュタイン(Jascha Horenstein)|ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 バーデン・バーデン南西ドイツ放送交響楽団 1957年5月録音

Brahms:Variations on a Theme by Haydn, Op.56a

変奏曲という形式にける最高傑作の一つ

「One of The Best」ではなく「The Best」であることに異論を差しはさむ人は少ないでしょう。

あまり知られていませんが、この変奏曲には「オーケストラ版」以外に「2台のピアノによる版」もあります。最初にピアノ版が作曲され、その後にオーケストラ版が作られたのだろうと思いますが、時期的にはほとんど同時に作曲されています。(ブラームスの作品は交響曲でもピアノのスコアが透けて見えるといわれるほどですから・・・)

しかし、ピアノ版が評判となって、その後にオーケストラ版が作られた、という「よくあるケース」とは違います。作品番号も、オーケストラ版が「Op.56a」で、ピアノ版が「Op.56b」ですから、ほとんど一体のものとして作曲されたと言えます。

この作品が作曲されたのはブラームスが40歳を迎えた1873年です。

この前年にウィーン楽友協会の芸術監督に就任したブラームスは、付属している図書館の司書から興味深いハイドンの楽譜を見せられます。

野外での合奏用に書かれた音楽で「賛美歌(コラール)聖アントニー」と言う作品です。

この作品の主題がすっかり気に入ったブラームスは夏の休暇を使って一気に書き上げたと言われています。

しかし、最近の研究では、この旋律はハイドン自身が作曲したのではなく、おそらくは古くからある賛美歌の主題を引用したのだろうと言われています。

それが事実だとすると、、この旋律はハイドン、ブラームスと二人の偉大な音楽家を魅了したわけです。

確かに、この冒頭の主題はいつ聞いても魅力的で、一度聞けば絶対に忘れられません。

参考までに全体の構成を紹介しておきます。

- 主題 アンダンテ

- 第1変奏 ポコ・ピウ・アニマート

- 第2変奏 ピウ・ヴィヴァーチェ

- 第3変奏 コン・モート

- 第4変奏 アンダンテ・コン・モート

- 第5変奏 ヴィヴァーチェ

- 第6変奏 ヴィヴァーチェ

- 第7変奏 グラツィオーソ

- 第8変奏 プレスト・ノン・トロッポ

- 終曲 アンダンテ

冒頭の魅力的な主題が様々な試練を経て(?)、最後に堂々たる姿で回帰して大団円を迎えると言う形式はまさに変奏曲のお手本とも言うべき見事さです。

それぞれの変奏を自分なりの解釈に従って極めて主情的に描き分けている

冒頭部分を聞いて、いつものホーレンシュタインと較べれば早めのテンポで始まるので少しばかり驚かされます。さらに、オケの響きもいつもの暖色系ではなくていささか硬質感のある響きで、はてさてこれはいかなる事かと戸惑いを覚えました。しかし、聞き進んでいくうちに、なるほどこういう狙いだったのかとすぐに納得できました。

このハイドン・ヴァリエーションは今さら確認するまでもなく主題と8つの変奏、そしてパッサカリア形式の終曲によって構成されています。

ホーレンシュタインは主題と第1変奏、第2変奏はやや早めのテンポで進んでいくのですが、次の第3変奏で突然テンポを落としてオケの音色も少しずつ暖色に変えていきます。そして、第4変奏では一気にテンポを落としてこれ以上は無理だと思うくらいに入念に歌い込んでいきます。

普通はここまで音楽の表情を変えてしまうと不自然さが伴うものなのですが、ホーレンシュタインの手にかかるとそう言う不自然さは全く感じません。

そして、スケルツォ風の第5変奏では再び最初のテンポに戻り、その勢いで第6変奏になだれ込んでいくのですが、続く第7変奏では再び一気にテンポを落として第4変奏の時と同じような異次元の世界を描き出します。

つまりは、ホーレンシュタインはブラームスが書いたそれぞれの変奏を自分なりの解釈に従って極めて主情的に描き分けているのです。ただし、その解釈は極めて論理的に為されているので、そこに恣意性は感じさせません。

そして、第8変奏はまるで終曲のパッサカリアへのつなぎのような役割を与えているように思われます。

ですから、そのつなぎのおかげで、静かに、そしてゆったりと始まる終曲はその外面とは裏腹に内に大きなエネルギーを秘めていることにすぐに気づかされます。それ故に、その後の変奏は全てラストの頂点を強烈に指向するものとして構成されていきます。

おそらく、これはこの作品の一つのスタンダードとも言うべきセル&クリーブランド管の演奏とは対極にある演奏です。

そして、ここまで書いてきて、あらためてホーレンシュタインがフルトヴェングラーの助手であったことを思い出しました。さらに言えば、ここまでの多様な解釈を許容するこの作品の偉大さにも気づかされた次第です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)