Home|クナッパーツブッシュ(Hans Knappertsbusch)|ワーグナー:舞台神聖祭典劇「パルジファル」前奏曲

ワーグナー:舞台神聖祭典劇「パルジファル」前奏曲

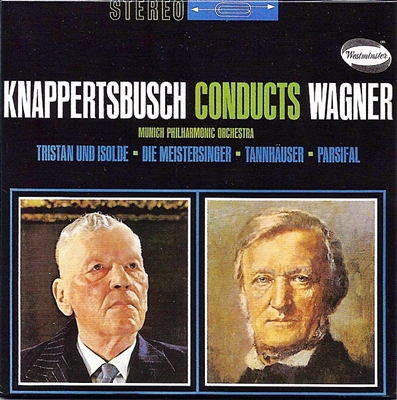

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 1962年11月録音

Wagner:Parsifal Prelude

パルジファルを貫いている最大の特徴は、そのしびれるような陶酔感です

それは、この作品がバイロイトの歌劇場という彼の夢を実現した劇場での上演を前提として作られていることが深く関係しているようです。

ですから、ワーグナーの死後、この作品のバイロイト以外での上演を拒否して彼の遺志を守ろうとしたのは妻であるコジマにとっては当然のことだったのかもしれません。

しかし、その様なワーグナーの遺志も彼の死後30年が経過して著作権が切れると、世界中の歌劇場は待ちかねたようにこの作品を取り上げます。

1913年の大晦日、その深夜からベルリン、ブダペスト、バルセロナの各歌劇場で「パルジファル」が上演されました。

では、ワーグナーがそこまでしてバイロイトにこだわった理由は何だったのでしょうか?

それは、この作品を一度でも耳にすれば誰でもが簡単に納得できるはずです。

このパルジファルを貫いている最大の特徴は、そのしびれるような陶酔感です。そして、その陶酔感は響きの暖かさと、管弦楽と人間の声が渾然一体となったぼかし効果によるものであることは明らかです。

そして、このような音響効果がもっとも理想的に実現される場所こそがバイロイトの歌劇場なのです。

全てが木造で作られた劇場は響きの暖かさをもたらしていますし、何よりもオーケストラピットが蓋をされていることで、オーケストラの音が観客席に直接的に届くのではなくて、一度反射して舞台の上の人間の声とブレンドされ一体化してから届くような仕掛けになっているのです。

このような劇場でパルジファルが上演されるとき、ワーグナーの理想とした響きが実現されるのです。

しかし、ワーグナーが他の劇場での上演を拒否したのは、そう言う理由だけではなかったようです。

彼はもともとエキセントリックな人間でしたが、年をとるにつれてますますその様な傾向は増していったようです。

そんな彼にとって、己の命を削るようにして作り続けてきた作品が一晩の娯楽として歌劇場で提供されることが許し難いものと思えてきました。さらに、せめて娯楽として提供されるならば我慢が出来たものの、やがて歌劇場は社交の場へと変わっていき、音楽なんかそっちのけでおしゃべりを楽しむだけの場所となっていったのでは、ついにワーグナーの怒りが爆発したと言うことなのでしょう。

彼は、パトロンであるバイエルンの国王をそそのかして、自分の作品専用の劇場をバイロイトに建設させます。

そこでは自分の作品を心の底から敬愛するものだけが参加することが許されたのです。

ですから、バイロイトでの演奏は娯楽や社交ではなくて、どこか宗教的な雰囲気がただようものになっていきます。とりわけ、1913年まではパルジファルはここでしか上演できなかったのですから、その演奏はまさに宗教的儀式に近いものだったといえます。

ですから、「舞台神聖祝祭劇」というのはこけおどしのコピーなどではなく、まさに言葉通りの神秘的なイベントだったのです。

深々と沈潜していく音楽がついに聞き手を無我の境地にまで誘う・・・?

クナパーツブッシュという人はオケに対して決して無理はさせない指揮者だったようです。ですから、オケの方にやる気があり規律も取れていれば問題はないのですが、いつもいつもその様な理想的な状態でない場合もあって、そう言うときでもその範囲の中でそれなりに仕上げてしまう能力がありました。

さらに言えば、たとえ上手く仕上がらなくて破滅的なことになっても、それはそれで仕方がないと思えるタイプでもあったようです。

最近、彼の1920年代の録音をまとめて聞き直す機会があったのですが、今では考えられないような演奏がたくさん残されていて思わず笑ってしまいました。もちろん、その「今では考えられない」というのは「考えられないほどに素晴らしい」のではなくて「考えられないほどに無茶苦茶で、考えられないほどに酷いアンサンブル」だったのです。

それは「今」どころの話ではなくて、レコードと言うものが一つの産業として体を為し始めた1930年代にあっても考えられないほどの無茶苦茶な録音でした。

そして、いくら20年代とは言え、そんな演奏が「録音」という形で後世に残ることは決して名誉にならないのであって、普通ならばそこで何らかのNGが表明されそうなものなのですが、彼はそう言うことはあまり気にならなかったようなのです。

そして、そう言うスタンスは晩年に至るまで変わることはなく、さすがに20年代のようないい加減さはなかったものの、それでもその場の勢いでデフォルメが酷くなったくらいならばそままの形でリリースしてしまうのです。そして、録音サイドが録り直しを打診しても、そう言うことは無用というのがクナパーツブッシュの姿勢だったのです。

クナパーツブッシュという人は徒弟修行的な音楽の世界にあって、珍しいほどの知性派でした。

なんといっても彼の専門は哲学だったので、劇場的継承を取りあえずは無批判に受け容れて己の腕を磨くという「体育会」的スタンスとは遠い位置にありました。

おそらく、彼にとって演奏という行為は己彼の哲学に従って受容した音楽を聴衆に向かって投げかけるものだったはずです。そして、その哲学は彼の鼓動のように蠢くものであり、そのうごめきに併せて音楽の形は常に姿を変えていくのです。

つまりは、良くても悪くても、音楽の演奏というものはその場限りの一回性のものだったのです。

そう言う意味では、どこかチェリビダッケの哲学と通ずるものがあったのかもしれません。

ただし、クナパーツブッシュは録音を否定はしませんでした。

しかし、その録音は一回限りの演奏を刻み込んだものか、もしくはそれに準じたものであることが大前提であり、最初から技術的に完璧に仕上がった部分を寄せ集めて切り貼りすることを前提にしたような行為であるならば、録音などと言うものは忌まわしいだけだったのです。

何故ならば、その様に音楽が切り刻まれて継ぎ接ぎをされるということは己の生きてうごめく哲学が切り刻まれる事であり、それがいかに姿形が美しく整っていても、彼の主観においてそれはフランケンシュタインのような存在に感じたのかもしれません。

考えてみれば、美しく完璧に仕上げられた録音などと言うものは、その様な美しきフランケンシュタインのような存在かもしれません。

そして、それは一つのパラドックスだと言えると思うのですが、そう言うクナパーツブッシュの姿勢はより完璧な録音を目指そうとするDeccaの録音陣の真摯な姿勢とは相容れなかったのですが、出来る限り安いコストで安直に録音を仕上げようとするウェストミンスターとはジャストフィットしたのです。

ですから、このミュンヘン・フィルと残した最後の録音は、そう言うクナパーツブッシュの良さも悪さも綯い交ぜになって刻み込まれています。

人によっては、ミュンヘン・フィルとの間延びしすぎているとも思えるワーグナー演奏の中で、どうせ間延びしているならば、パルジファルやトリスタンのような音楽の方が、いっそのこと開き直った感じでいいという人もいます。

しかし、もともとが間延びしたように響きやすい音楽がさらに間延びすれば、聞いているうちに眠ってしまいそうになります。

しかし、考えようによっては、それは深々と沈潜していく音楽がついに聞き手を無我の境地にまで誘うと言えなくもありません。(^^;

晩年のクナパーツブッシュの演奏活動はほぼミュンヘンに限定されていました。

そして、異論はあるかもしれませんが、録音に対する偏屈な姿勢も相まって、結果として彼の人気はミュンヘンだけに留まってしまいました。

歴史に「if」はないのですが、もしも彼がカルショーの言い分をある程度は受け容れて、メジャーレーベルであるDeccaから音質的にも優れたオペラ作品を数多く残していれば(そして、それはクナパーツブッシュにその気さえあれば可能だったのです)、そして、その中に「指輪」の全曲なども含まれていれば、欧米における彼の立ち位置は全く変わっていたはずです。

ただしそうなっていればこの国での人気はなかったでしょうから、我々日本の聞き手としては痛し痒しではあります。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)