Home|更新履歴(リスニングルーム)

グスタフ・レオンハルトという名前は私の中ではピリオド演奏と強く結びついています。ですから、彼のよい聞き手とは到底言えません。 しかし、ピリオド演奏という演奏様式が一つのムーブメントとなり、モダン楽器の演奏では表舞台に登場できなかったような...

グスタフ・レオンハルトという名前は私の中ではピリオド演奏と強く結びついています。ですから、彼のよい聞き手とは到底言えません。 しかし、ピリオド演奏という演奏様式が一つのムーブメントとなり、モダン楽器の演奏では表舞台に登場できなかったような...

クーベリックはウィーンフィルとドヴォルザークの7番と9番を録音しているのですが、何故か8番が欠落しています。 実はそれには理由があって、その欠落している8番はイスラエル・フィルと録音する予定だったのです。 Deccaがイスラエル・フ...

ウィーンフィルにはコンサートマスターを中心に各パートの首席がカルテットを結成する習慣があります。しかし、このコンツェルトハウス四重奏団はその様な楽団ではなくて、首席奏者の後ろで演奏しているメンバーたちが自主的に結成したものです。 ちなみに...

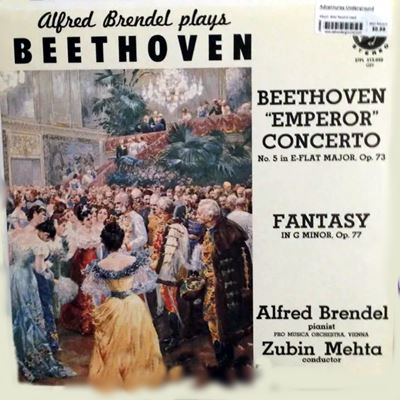

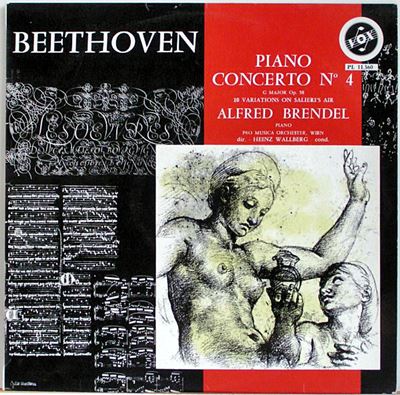

ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。 何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのですから。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです...

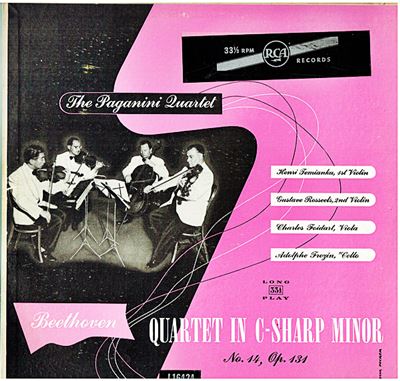

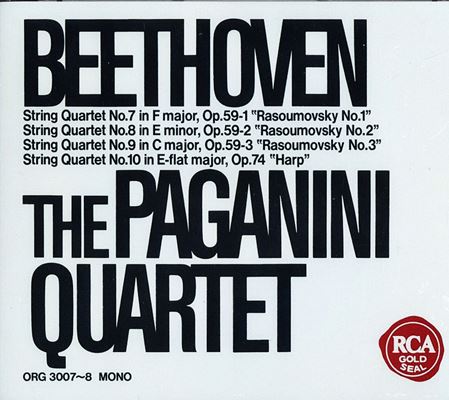

数年ほど前のことですが、オーディオ仲間の間でベートーベンの弦楽四重奏曲を聴くならばどのカルテットで聞きたい?と言うことが話題になりました。まあ、この手の話はよくあることですが、その集まりの年齢層が相対的に高い(^^;事もあって、出てくる団体...

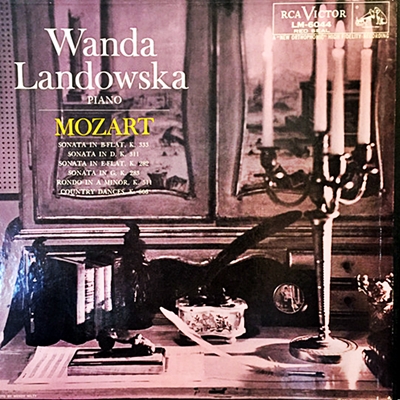

それにしても迂闊でした。 まさか、こんなにも録音クオリティの高いランドフスカのレコードが残っていたとは、全く気づいていませんでした。おまけに、その演奏を一言で表現するならば、「モーツァルトの心にそった自由自在な演奏」と言っていいほどの優れ...

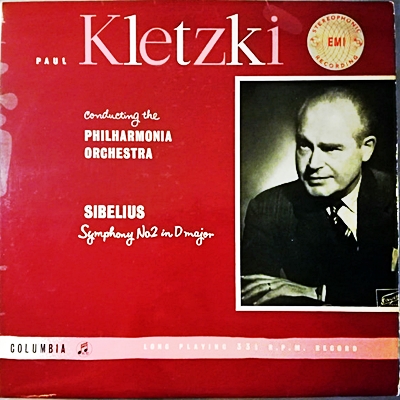

パウル・クレツキと言う指揮者は視野に入っていなかったわけではありません。しかし、気がつけば、彼の録音は協奏曲の伴奏だけしかアップしていないことに気づきました。ですから、コンサート指揮者としての力量を推し量れるような録音は全くアップしていない...

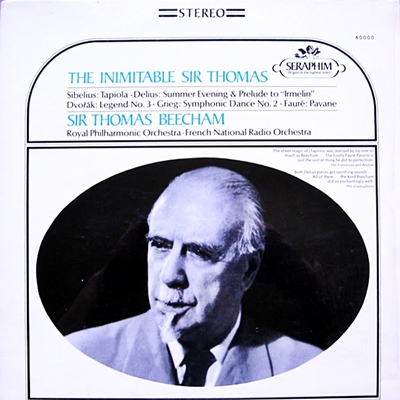

「イギリスの生んだ最後の偉大な変人」と呼ばれたビーチャムがいなければ、おそらくディーリアスという作曲家は存在しなかったでしょう。 かつて、ロベルト・カヤヌスをシベリウス演奏の「原点(origin)」と書いたことがあるのですが、ビーチャムと...

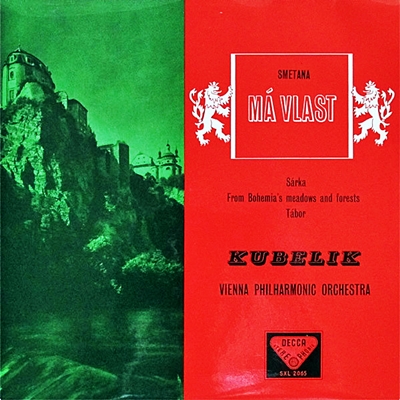

率直に言ってこの演奏はあまりうまくはいっていません。敢えて、そう言いきってしまいます。 クーベリックにとってこの作品は極めて大切な作品であり、十八番中の十八番と言ってもいい作品です。しかし、クーベリックによる「我が祖国」を聞くのならば、1...

率直に言ってこの演奏はあまりうまくはいっていません。敢えて、そう言いきってしまいます。 クーベリックにとってこの作品は極めて大切な作品であり、十八番中の十八番と言ってもいい作品です。しかし、クーベリックによる「我が祖国」を聞くのならば、1...

ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。 何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのですから。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです...

数年ほど前のことですが、オーディオ仲間の間でベートーベンの弦楽四重奏曲を聴くならばどのカルテットで聞きたい?と言うことが話題になりました。まあ、この手の話はよくあることですが、その集まりの年齢層が相対的に高い(^^;事もあって、出てくる団体...

生粋のイギリス人指揮者というのは、なんだかイギリスの作曲家の作品を演奏し録音する事が一つの義務のようになっているように見えてしまいます。そして、なかにはビーチャムとディーリアスとか、ボールトとヴォーン・ウィリアムズのように、分かちがたく結び...

1961年にフリッチャイが録音した「ハーリ・ヤーノシュ」組曲には驚かされました。いや、そんな生易しい言葉ではその衝撃は表現できません。「度肝を抜かれた」と言った方がいいのかもしれません。 そして、その驚きというか衝撃というか、そう言う感情...

グールドのモーツァルトと言えば真っ先に思い浮かぶのは60年代の後半にまとめて録音したソナタ全集でしょう。しかし、あの演奏に関しては賛否両論と言うよりは、圧倒的に「否」とする人が多くて、私のまわりでもあの録音に「賛意」を表明する人は殆どいませ...

こういう一連のロシア音楽演奏を聞かされると、スタインバーグというのは実に不思議な指揮者だと思わざるを得ません。 おそらく、これほどスラブの重みというか、憂愁というか、そう言うものと縁遠い演奏は他には思い当たりません。もっとも、そう言う中に...

アリシア・デ・ラローチャといえば、まさにスペインを代表するピアニストなのですが、私の中ではモーツァルトを演奏する人という印象が何故か強く刻み込まれていました。 当然の事ながら、彼女の事はスペインのピアノ曲の専門家として評価するのがもっとも...

ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。 何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのですから。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです...

数年ほど前のことですが、オーディオ仲間の間でベートーベンの弦楽四重奏曲を聴くならばどのカルテットで聞きたい?と言うことが話題になりました。まあ、この手の話はよくあることですが、その集まりの年齢層が相対的に高い(^^;事もあって、出てくる団体...

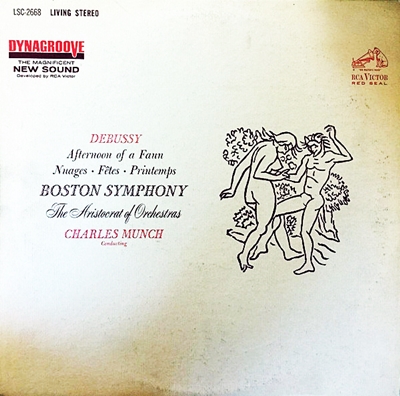

ドビュッシーがストラヴィンスキーの「ペトルーシュカ」を高く評価したというのは有名な話です。彼は、おぼろげな光の中に消えていく人形の姿に、自分が目指している音楽との共通点を見いだしたのでしょう。 もっとも、ストラヴィンスキーにとってはそんな...

1929年の録音と言えばまさに「化石時代」の録音です。しかし、これが聞いてみると、実に良好な音質であり、音楽を楽しむには何の問題もないレベルなので驚かされます。 そして、そう言う音質で「古き良き」時代の響きが堪能できるのですからこれほど嬉...

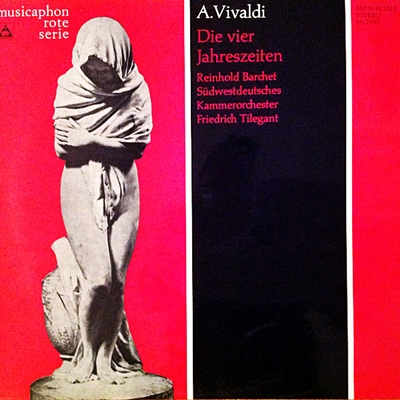

今さらヴィヴァルディの「四季」でもないだろうとは思ったのですが、ヴァイオリンのソロが「バルヒェット」とクレジットされていたので思わず手が伸びてしまいました。 ラインホルト・バルヒェットという名前も多くの人の記憶から遠ざかりつつあるのですが...

アンセルメの演奏を聞くとき、そのオーケストラの響きのバランスの良さにはいつも感心させられます。ただし、肝心の来日公演の時には余り出来がよくなかったようで、あのバランスの良さはDeccaによる「録音マジック」のおかげだと言われたものです。 ...

数年ほど前のことですが、オーディオ仲間の間でベートーベンの弦楽四重奏曲を聴くならばどのカルテットで聞きたい?と言うことが話題になりました。まあ、この手の話はよくあることですが、その集まりの年齢層が相対的に高い(^^;事もあって、出てくる団体...

マタチッチは日本ではN響との結びつきもあって「ブルックナー指揮者」として高く評価されているのですが、ヨーロッパではほとんど無視されていたために、録音の数はそれほど多くはありません。 しかし、調べてみると、50年代を中心にEMIなどでそれな...

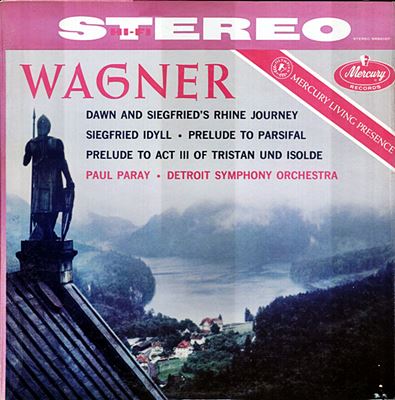

ポール・パレーという指揮者の最盛期はデトロイト交響楽団を率いて新興レーベルだったMercuryと組んで次々と録音活動を行っていたころでしょう。しかし、1963年にデトロイト交響楽団を退任したあとは、驚くほどに何の業績も残していません。 こ...

この録音を聞いて一番驚かされるのは、ある意味ではもっともドイツ的だと言われるバンベルク響がまるでウィーンのオーケストラのような響きで演奏していることです。人によれば、メタモルフォーゼンなどの演奏からは、第2次大戦でなくなった人々への痛切なる...

今さらヴィヴァルディの「四季」でもないだろうとは思ったのですが、ヴァイオリンのソロが「バルヒェット」とクレジットされていたので思わず手が伸びてしまいました。 ラインホルト・バルヒェットという名前も多くの人の記憶から遠ざかりつつあるのですが...

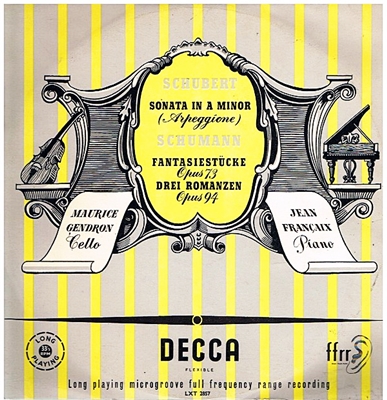

「フランス・チェロ界の至宝」などと言われるわりには、そのディスコ・グラフィを眺めてみると録音には恵まれていないことに気づかざるを得ません。それは、彼よりは一世代前になるピエール・フルニエなどと比較してみればその違いは一目瞭然です。 そして...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2022-02-03]・・・J.S.バッハ:アンナ・マグダレーナ・バッハの為の音楽帳(B面)

(Cembalo)グスタフ・レオンハルト:(S)エリー・アーメリング (Br)ハンス=マルティン・リンデ (Viola da Gamba)ヨハネス・コッホ (Cello)アンゲリカ・マイ (Or)ルドルフ・エヴァーハルトテルツ少年合唱団 1966年録音グスタフ・レオンハルトという名前は私の中ではピリオド演奏と強く結びついています。ですから、彼のよい聞き手とは到底言えません。 しかし、ピリオド演奏という演奏様式が一つのムーブメントとなり、モダン楽器の演奏では表舞台に登場できなかったような...

[2022-02-02]・・・J.S.バッハ:アンナ・マグダレーナ・バッハの為の音楽帳(A面)

(Cembalo)グスタフ・レオンハルト:(S)エリー・アーメリング (Br)ハンス=マルティン・リンデ (Viola da Gamba)ヨハネス・コッホ (Cello)アンゲリカ・マイ (Or)ルドルフ・エヴァーハルトテルツ少年合唱団 1966年録音グスタフ・レオンハルトという名前は私の中ではピリオド演奏と強く結びついています。ですから、彼のよい聞き手とは到底言えません。 しかし、ピリオド演奏という演奏様式が一つのムーブメントとなり、モダン楽器の演奏では表舞台に登場できなかったような...

[2022-02-01]・・・ドヴォルザーク:弦楽のためのセレナーデ ホ長調, Op. 22

ラファエル・クーベリック指揮 イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団 1957年4月録音クーベリックはウィーンフィルとドヴォルザークの7番と9番を録音しているのですが、何故か8番が欠落しています。 実はそれには理由があって、その欠落している8番はイスラエル・フィルと録音する予定だったのです。 Deccaがイスラエル・フ...

[2022-01-31]・・・モーツァルト:オーボエ四重奏曲 ヘ長調, K.370

(Oboe)ハンス・カメシュ:ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 1949年録音ウィーンフィルにはコンサートマスターを中心に各パートの首席がカルテットを結成する習慣があります。しかし、このコンツェルトハウス四重奏団はその様な楽団ではなくて、首席奏者の後ろで演奏しているメンバーたちが自主的に結成したものです。 ちなみに...

[2022-01-30]・・・ベートーベン:ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

(P)アルフレッド・ブレンデル ズビン・メータ指揮 ウィーン交響楽団 1961年録音ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。 何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのですから。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです...

[2022-01-29]・・・ベートーベン:弦楽四重奏曲第14番 嬰ハ短調 Op.131

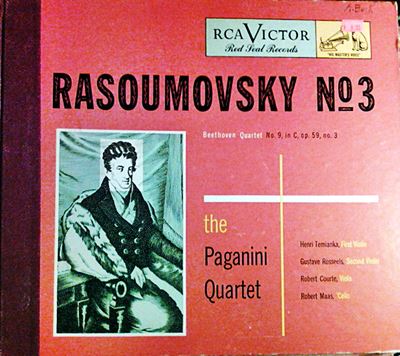

パガニーニ四重奏団 1953年録音数年ほど前のことですが、オーディオ仲間の間でベートーベンの弦楽四重奏曲を聴くならばどのカルテットで聞きたい?と言うことが話題になりました。まあ、この手の話はよくあることですが、その集まりの年齢層が相対的に高い(^^;事もあって、出てくる団体...

[2022-01-28]・・・モーツァルト:ピアノ・ソナタ第5番 ト長調 K.283

(P)ワンダ・ランドフスカ:1956年8月録音それにしても迂闊でした。 まさか、こんなにも録音クオリティの高いランドフスカのレコードが残っていたとは、全く気づいていませんでした。おまけに、その演奏を一言で表現するならば、「モーツァルトの心にそった自由自在な演奏」と言っていいほどの優れ...

[2022-01-27]・・・シベリウス:交響曲第2番 ニ長調 Op.43

パウル・クレツキ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1955年6月15,16日録音パウル・クレツキと言う指揮者は視野に入っていなかったわけではありません。しかし、気がつけば、彼の録音は協奏曲の伴奏だけしかアップしていないことに気づきました。ですから、コンサート指揮者としての力量を推し量れるような録音は全くアップしていない...

[2022-01-26]・・・ディーリアス:「3つの小さな音詩」より「 No.1 夏の夕べ」「No.2 橇すべり(冬の夜)」

トマス・ビーチャム指揮:ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1956年10月31日&11月5日録音「イギリスの生んだ最後の偉大な変人」と呼ばれたビーチャムがいなければ、おそらくディーリアスという作曲家は存在しなかったでしょう。 かつて、ロベルト・カヤヌスをシベリウス演奏の「原点(origin)」と書いたことがあるのですが、ビーチャムと...

[2022-01-25]・・・スメタナ:「我が祖国(2)~ボヘミアの森と草原より・ターボル・ブラニーク」

ラファエル・クーベリック指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1958年4月3日~7日録音率直に言ってこの演奏はあまりうまくはいっていません。敢えて、そう言いきってしまいます。 クーベリックにとってこの作品は極めて大切な作品であり、十八番中の十八番と言ってもいい作品です。しかし、クーベリックによる「我が祖国」を聞くのならば、1...

[2022-01-24]・・・スメタナ:「我が祖国(1)~高い城・モルダウ・シャールカ」

ラファエル・クーベリック指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1958年4月3日~7日録音率直に言ってこの演奏はあまりうまくはいっていません。敢えて、そう言いきってしまいます。 クーベリックにとってこの作品は極めて大切な作品であり、十八番中の十八番と言ってもいい作品です。しかし、クーベリックによる「我が祖国」を聞くのならば、1...

[2022-01-23]・・・ベートーベン:ピアノ協奏曲第4番 ト長調 作品58

(P)アルフレッド・ブレンデル ハインツ・ワルベルク指揮 ウィーン交響楽団 1961年録音ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。 何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのですから。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです...

[2022-01-22]・・・ベートーベン:弦楽四重奏曲第10番 変ホ長調「ハープ」Op.74

パガニーニ四重奏団 1952年録音数年ほど前のことですが、オーディオ仲間の間でベートーベンの弦楽四重奏曲を聴くならばどのカルテットで聞きたい?と言うことが話題になりました。まあ、この手の話はよくあることですが、その集まりの年齢層が相対的に高い(^^;事もあって、出てくる団体...

[2022-01-21]・・・エルガー:交響的習作 ファルスタッフ, Op.68

アンソニー・コリンズ指揮 ロンドン交響楽団 1954年2月22日~25日録音生粋のイギリス人指揮者というのは、なんだかイギリスの作曲家の作品を演奏し録音する事が一つの義務のようになっているように見えてしまいます。そして、なかにはビーチャムとディーリアスとか、ボールトとヴォーン・ウィリアムズのように、分かちがたく結び...

[2022-01-20]・・・コダーイ:マロシュセーク舞曲

フェレンツ・フリッチャイ指揮 RIAS交響楽団 1953年9月14日録音1961年にフリッチャイが録音した「ハーリ・ヤーノシュ」組曲には驚かされました。いや、そんな生易しい言葉ではその衝撃は表現できません。「度肝を抜かれた」と言った方がいいのかもしれません。 そして、その驚きというか衝撃というか、そう言う感情...

[2022-01-19]・・・モーツァルト:前奏曲とフーガ K.394/383a ハ長調

(P)グレン・グールド: 1958年1月7日~10日録音グールドのモーツァルトと言えば真っ先に思い浮かぶのは60年代の後半にまとめて録音したソナタ全集でしょう。しかし、あの演奏に関しては賛否両論と言うよりは、圧倒的に「否」とする人が多くて、私のまわりでもあの録音に「賛意」を表明する人は殆どいませ...

[2022-01-18]・・・ボロディン:歌劇「イーゴリ公」より「ダッタン人の踊り」

ウィリアム・スタインバーグ指揮 ピッツバーグ交響楽団 1958年3月18日録音こういう一連のロシア音楽演奏を聞かされると、スタインバーグというのは実に不思議な指揮者だと思わざるを得ません。 おそらく、これほどスラブの重みというか、憂愁というか、そう言うものと縁遠い演奏は他には思い当たりません。もっとも、そう言う中に...

[2022-01-17]・・・グラナドス:詩的なワルツ集(序奏と7曲)

(P)アリシア・デ・ラローチャ:1967年初出アリシア・デ・ラローチャといえば、まさにスペインを代表するピアニストなのですが、私の中ではモーツァルトを演奏する人という印象が何故か強く刻み込まれていました。 当然の事ながら、彼女の事はスペインのピアノ曲の専門家として評価するのがもっとも...

[2022-01-16]・・・ベートーベン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調, Op.37

(P)アルフレッド・ブレンデル ハインツ・ワルベルク指揮 ウィーン交響楽団 1961年録音ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。 何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのですから。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです...

[2022-01-15]・・・ベートーベン:弦楽四重奏曲第9番 ハ長調「ラズモフスキー3番」Op.59-3

パガニーニ四重奏団 1947年録音数年ほど前のことですが、オーディオ仲間の間でベートーベンの弦楽四重奏曲を聴くならばどのカルテットで聞きたい?と言うことが話題になりました。まあ、この手の話はよくあることですが、その集まりの年齢層が相対的に高い(^^;事もあって、出てくる団体...

[2022-01-14]・・・ドビュッシー:夜想曲より「雲」「祭」

シャルル・ミュンシュ指揮:ボストン交響楽団 1962年3月13日録音ドビュッシーがストラヴィンスキーの「ペトルーシュカ」を高く評価したというのは有名な話です。彼は、おぼろげな光の中に消えていく人形の姿に、自分が目指している音楽との共通点を見いだしたのでしょう。 もっとも、ストラヴィンスキーにとってはそんな...

[2022-01-13]・・・ベートーベン:交響曲第2番 ニ長調, Op.36

クレメンス・クラウス指揮:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1929年9~10月録音1929年の録音と言えばまさに「化石時代」の録音です。しかし、これが聞いてみると、実に良好な音質であり、音楽を楽しむには何の問題もないレベルなので驚かされます。 そして、そう言う音質で「古き良き」時代の響きが堪能できるのですからこれほど嬉...

[2022-01-12]・・・ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「秋」

(Vn)ラインホルト・バルヒェット:フリードリヒ・ティーレガント指揮 南西ドイツ室内管弦楽団 1961年録音今さらヴィヴァルディの「四季」でもないだろうとは思ったのですが、ヴァイオリンのソロが「バルヒェット」とクレジットされていたので思わず手が伸びてしまいました。 ラインホルト・バルヒェットという名前も多くの人の記憶から遠ざかりつつあるのですが...

[2022-01-11]・・・フォーレ:歌劇「ペネロープ」前奏曲

エルネスト・アンセルメ指揮 スイス・ロマンド管弦楽団 1961年2月録音アンセルメの演奏を聞くとき、そのオーケストラの響きのバランスの良さにはいつも感心させられます。ただし、肝心の来日公演の時には余り出来がよくなかったようで、あのバランスの良さはDeccaによる「録音マジック」のおかげだと言われたものです。 ...

[2022-01-10]・・・ベートーベン:弦楽四重奏曲第8番 ホ短調「ラズモフスキー2番」Op.59-2

パガニーニ四重奏団 1947年録音数年ほど前のことですが、オーディオ仲間の間でベートーベンの弦楽四重奏曲を聴くならばどのカルテットで聞きたい?と言うことが話題になりました。まあ、この手の話はよくあることですが、その集まりの年齢層が相対的に高い(^^;事もあって、出てくる団体...

[2022-01-09]・・・グラズノフ:バレエ組曲「ライモンダ」 op.57

ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1958年9月録音マタチッチは日本ではN響との結びつきもあって「ブルックナー指揮者」として高く評価されているのですが、ヨーロッパではほとんど無視されていたために、録音の数はそれほど多くはありません。 しかし、調べてみると、50年代を中心にEMIなどでそれな...

[2022-01-08]・・・ワーグナー:トリスタンとイゾルデ 第3幕への前奏曲

ポール・パレー指揮 デトロイト交響楽団 1956年3月23日録音ポール・パレーという指揮者の最盛期はデトロイト交響楽団を率いて新興レーベルだったMercuryと組んで次々と録音活動を行っていたころでしょう。しかし、1963年にデトロイト交響楽団を退任したあとは、驚くほどに何の業績も残していません。 こ...

[2022-01-07]・・・デュカス:「魔法使いの弟子」

クレメンス・クラウス指揮:バンベルク交響楽団 1953年1月録音この録音を聞いて一番驚かされるのは、ある意味ではもっともドイツ的だと言われるバンベルク響がまるでウィーンのオーケストラのような響きで演奏していることです。人によれば、メタモルフォーゼンなどの演奏からは、第2次大戦でなくなった人々への痛切なる...

[2022-01-06]・・・ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「夏」

(Vn)ラインホルト・バルヒェット:フリードリヒ・ティーレガント指揮 南西ドイツ室内管弦楽団 1961年録音今さらヴィヴァルディの「四季」でもないだろうとは思ったのですが、ヴァイオリンのソロが「バルヒェット」とクレジットされていたので思わず手が伸びてしまいました。 ラインホルト・バルヒェットという名前も多くの人の記憶から遠ざかりつつあるのですが...

[2022-01-05]・・・シューマン:幻想小曲集, Op.73(Schumann:Fantasiestucke, Op.73)

(Cello)モーリス・ジャンドロン (P)ジャン・フランセ 1952年8月18日録音(Maurice Gendron:(P)Jean Francaix Recorded on August 18, 1952)「フランス・チェロ界の至宝」などと言われるわりには、そのディスコ・グラフィを眺めてみると録音には恵まれていないことに気づかざるを得ません。それは、彼よりは一世代前になるピエール・フルニエなどと比較してみればその違いは一目瞭然です。 そして...

前のページ/次のページ

[2025-08-16]

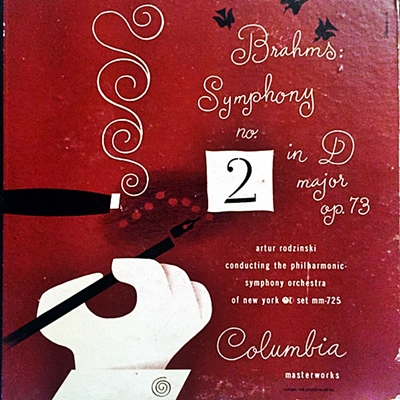

ブラームス:交響曲第2番 ニ長調, 作品73(Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73)アルトゥール・ロジンスキ指揮:ニューヨーク・フィルハーモニック 1946年10月14日録音(Artur Rodzinski:New York Philharmonic Recorded on October 14, 1946)

[2025-08-14]

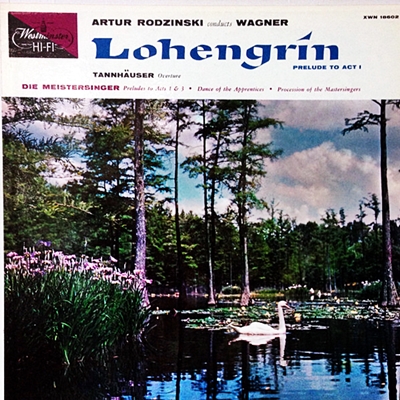

ワーグナー:「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲&第3幕への前奏曲~従弟たちの踊りと親方達の入場(Wagner:Die Meistersinger Von Nurnberg Prelude&Prelude To Act3,Dance Of The Apprentices)アルトゥール・ロジンスキー指揮 ロイヤル・フィルハーモニ管弦楽団 1955年4月録音(Artur Rodzinski:Royal Philharmonic Orchestra Recorded on April, 1955)

[2025-08-11]

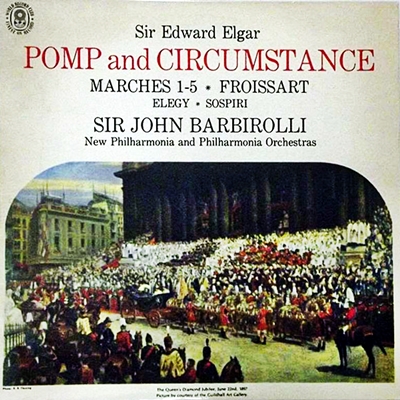

エルガー:行進曲「威風堂々」第4番(Elgar:Pomp And Circumstance Marches, Op. 39 [No. 4 In G Major])サー・ジョン・バルビローリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1962年8月28日~29日録音(Sir John Barbirolli:Philharmonia Orchestra Recorded on August 28-29, 1962)

[2025-08-09]

バッハ:前奏曲とフーガ ホ短調 BWV.533(Bach:Prelude and Fugue in E minor, BWV 533)(Organ)マリー=クレール・アラン:1959年11月2日~4日録音(Marie-Claire Alain:Recorded November 2-4, 1959)

[2025-08-07]

ベートーベン:交響曲第8番 ヘ長調 作品93(Beethoven:Symphony No.8 in F major , Op.93)ヨーゼフ・カイルベルト指揮 ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽楽団 1958年録音(Joseph Keilberth:Hamburg Philharmonic Orchestra Recorded on 1958)

[2025-08-05]

ブラームス:クラリネット五重奏曲 ロ短調 Op. 115(Brahms:Clarinet Quintet in B Minor, Op.115)(Clarinet)カール・ライスター:アマデウス四重奏団 1967年3月録音(Karl Leister:Amadeus Quartet Recorded on March, 1967)

[2025-08-03]

コダーイ: マロシュセーク舞曲(Zoltan Kodaly:Dances of Marosszek)ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1962年11月15日録音(Eugene Ormandy:Philadelphis Orchestra Recorded on November 15, 1962)

[2025-08-01]

ヨハン・シュトラウス2世:喜歌劇「こうもり」序曲(Johann Strauss:Die Fledermaus Overture)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)

[2025-07-30]

エルガー:行進曲「威風堂々」第3番(Elgar:Pomp And Circumstance Marches, Op. 39 [No. 3 in C Minor])サー・ジョン・バルビローリ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年7月14日~16日録音(Sir John Barbirolli:New Philharmonia Orchestra Recorded on July 14-16, 1966)

[2025-07-28]

バッハ:前奏曲とフーガ ハ長調 BWV.545(Bach:Prelude and Fugue in C major, BWV 545)(Organ)マリー=クレール・アラン:1959年11月2日~4日録音(Marie-Claire Alain:Recorded November 2-4, 1959)