Home|コメント

前のページ/次のページ

前のページ/次のページ

リスニングルームによせられたコメント

リスニングルームによせられたコメントをまとめたコーナーです。多くの方の熱いコメントを期待しています。(2008年3月10日記)前のページ/次のページ

メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調, Op.90 「イタリア」::ハインツ・ワルベルク指揮 フィルハーモニ・プロムナード管弦楽団 1961年録音

- 2022-06-13:ジェネシス

- ある時期にN響が招聘した指揮者たちに、比較的メジャーなソリストの伴奏を比較的メジャーなレーベルに入れていたり、初来日オケの2番手指揮者だった人達が居たと思います。

これが呼んでみたら大当たりでその後名誉指揮者になったりした、ワルベルク、ライトナー、ブロムシュテット、そしてマタチッチ。職人的手腕もさること乍らN響の相性と対応力も作用したんでしょうね。

特にワルベルクは、バイエルン放送響じゃなくてミュンヘン放送管だったからレコ芸も推薦しにくかったんでしょう。

ショパン:ノクターン, Op.15::(P)アダム・ハラシェヴィチ:1961年録音

- 2022-06-12:toshi

- コンクールについては、どうしても日本では何事も「1番」をとることだけが素晴らしく、目標とする風潮が強いのでその弊害も大きいと思います。

若い音楽家にとっては、一夜にして有名になり、演奏家としてのキャリアを短期間で築くことをできるので、どうしてもコンクール優先主義になることは十分理解できるのですが。

でも、チョン・キョン・ファ、ポゴレリッチなどの事件やクライバーンの人生を思うと、コンクールの功罪については聴く側も考えないといけないですね。

逆にコンクールに入賞歴のないグリュミオーがあれだけの大ヴァイオリニストになったことを考えても、コンクールという存在には考えさせられるものがあります。

私の先輩の娘さんが、コンクールを受けまくっているのを知っているので、どう捉えれば良いのか微妙です・・・

ショーソン:詩曲 作品25::(Vn)ナタン・ミルシテイン:アナトール・フィストゥラーリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1963年4月1日&3日~4日録音

- 2022-06-12:joshua

- カールフレッシュ門下のElizabeth Lockhart当時伴奏者フィストゥラーリの奥さんだった人です。

どうやら、この録音の10数年前、パリコンセルヴァトワールを振って同曲を弾いていたのが、エリザベスだったらしいのです。EMIから1950年代出たそうですが、音源は見つけられませんでした。

エピソードばかりで申し訳ありませんが、この女性こそ200年に一度の天才ヴァイオリニストjoseph Hassidが失恋し30を前に早世するきっかけとなった女性だったようです。

フィストゥーラリが聞きたくなって調べているうちに、この人がウクライナの人であり(イギリスに帰化)、このミルシテインもそう。小麦の大生産地、豊饒な大地から素晴らしい音楽的才能も生まれるんでしょうか。

フィストゥーラリは、マーラーの次女で彫刻家のアンナと別れ、このロックハート女史に文字通りハートをロックされることになったのでした。女史は1988に先立ち、フィストゥーラリはその後米寿まで長生しました。

曲自体は、1度しか聞かなかったことを白状します。

演奏はいいですが、実は好きになれない曲なのです。

メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調, Op.90 「イタリア」::ハインツ・ワルベルク指揮 フィルハーモニ・プロムナード管弦楽団 1961年録音

- 2022-06-12:コタロー

- 懐かしい演奏ですね。「イタリア」のファーストコンタクトがこれだったのです。

それも、17?LPで、1・2楽章がA面に、3・4楽章がB面に入っているというシロモノでした(相当な詰め込みカッティングですね)。

久しぶりに聴いてみて、なかなかに品のある演奏です。

指揮者の個性を聴かせる言うより、曲本来の魅力を素朴に感じさせる演奏といえます。

アップしていただき、ありがとうございました!

メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調, Op.90 「イタリア」::ハインツ・ワルベルク指揮 フィルハーモニ・プロムナード管弦楽団 1961年録音

- 2022-06-11:むなけん

- ワルベルクは初めて生のオーケストラ(N響)を聴いた時の指揮者でした。小学6年か中学1年の時です。

その演奏会のすぐ後に買ったレコードが、この「イタリア」でした。とても聴きやすい演奏だったのですが、その後、生意気にも「何でこんな二流指揮者の、無名オーケストラの演奏を買ったのだろう」と思うようになってしまいました。

それから40年以上たち、「やっぱりいい演奏だった、自分の「イタリア」の出発点はこの演奏だった」と思うようになりました。演奏アップありがとうございました。

なお、このオーケストラの実体は、ロンドンフィルらしいです。

メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調, Op.90 「イタリア」::ハインツ・ワルベルク指揮 フィルハーモニ・プロムナード管弦楽団 1961年録音

- 2022-06-11:toshi

- ワルベルクが振っていたオケを田舎オケという言い方は如何なものですかね。ドイツ自体が大都市が少なく、田舎でもSランクオケがあるし、主要な都市には必ず歌劇場がある国。

日本と違い、ドイツで指揮者としてやっていくにはオペラは振れないと無理でしょう。ワルベルクが振っていたオケは基本Aランクのオケなので、日本では有名ではなくても、レベルは高いです。

NHK交響楽団で長らくオーボエを吹いておられた茂木さんが著書で、ドイツの地方オケの実情を書かれています。

特に管楽器は狭き門で、オーディションでことごとく落とされたとか。

ワルベルクは職人的な指揮者というイメージが強いです。

ダンディ:フランス山人の歌による交響曲::ミュンシュ指揮 (P)ニコル・アンリオ ボストン交響楽団 1958年3月24日録音

- 2022-06-07:望月 岳志

- まったくのトリビアで恐縮です。

ピアニストのニコル・アンリオですが、この録音と同じ年1958年にジャン・ジャック・シュヴァイツァー Jean-Jacques Schweitzer (1920?1993)なる男性と結婚し、それ以来ニコル・アンリオ=シュバイツァーと名乗るようになりました(LPジャケット写真)。

結婚相手のシュバイツーア氏は、シャルル・ミュンシュの姉エンマ(1886-1985)の息子ですので、ニコル・アンリオはミュンシュの義理の姪となりました。

ちなみに、ミュンシュの姉エンマの結婚相手(ジャン・ジャックの父)は、あのアルベルト・シュヴァイツァー博士の弟であるパウル・シュヴァイツァーなる人物だそうです。

モーツァルト:ホルン協奏曲第4番 K495::Hr. デニス・ブレイン カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1953年11月録音

- 2022-06-05:笑枝

- 晴れやかそのもの、気持ちが晴ればれしてきますね。

ウォークマン出たころ、LP からカセットにダビングしてテープすりきれるほど聴きました。

Yung 様の言われるように、これだけの名人聞いたら、他のホルン奏者が気の毒になります。

トスカニーニが指揮したフィルハーモニアのブラームス第一番。

プレインが第一ホルンです。

第4楽章。

長いイントロの終り、重く垂れ込めた雲間をさくようにプレインの第一ホルンが主題を吹きはじめる。あの晴れやかさ。溌剌として力強く。

忘れられません。

今もってこれを越える演奏には出会えないです。

プレインのホルン、流麗でいて、しかも、ホルンの持つのどかさ、野趣にも欠けていない。

バロック時代のノンバルブのホルンを思わせる抜けの良い音をプレインは聴かせてくれています。

どうしたら、近代ホルンであの音を聴かせられるのでしょうね。

プレインの前にプレインなし、プレインの後にプレインなし、です。

バッハ :平均律クラヴィーア曲集 第1巻(BWV 846‐BWV 851)::(Clavichord)ラルフ・カークパトリック:1959年8月録音

- 2022-06-02:望月 岳志

- カークパトリックによるクラヴィコードでの平均律クラーヴィア曲集という貴重な録音をとても楽しんで聴かせていただきました。

高音域は幾分雅な風情ですが、全体的に質朴というか、特に低音域の洗練されきっていない音色が、独特の魅力を醸し出しているような気がします。それゆえか逆に均質化されていないこのような音色が声部の独立性を際立たせる効果もあるやに感じました。

チェンバロやピアノによる洗練された演奏に馴れた耳にとってはいい刺激になりました。(なお、ピッチはモダンピッチのようですね。間違っていたらすみません。)

なかでは、5番ニ長調 BWV 850 と 6番ニ短調 BWV 851 が気に入りました。続きのアップも楽しみにしています。

ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61::(Vn)エリカ・モリーニ:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1967年11月5日録音

- 2022-06-01:望月 岳志

- エリカ・モリーニのヴァイオリンは、手弱女ぶりの嫋々とした優美な風情が感じられ、美しいですね。

それにも増して、ジョージ・セル指揮クリーヴランド管のオーケストラ部が素晴らしいと感じました。ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲のオーケストラ部ではなかなか気に入った演奏に巡り合えないのですが、このセル指揮のオケはトゥッティでもうるさくがなり立てるようなことはまったくないにもかかわらず、響きが充実し、さらにモチーフや内声部まで「耳」が行き届いた折り目正しいもので、実によいですね。

1967年のライヴ録音ですが、音質も良好だと感じました。

ハイドン:交響曲第4番 ニ長調, Hob.I:4::マックス・ゴバーマン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1960年~1962年録音

- 2022-05-31:笑枝

- 元気はつらつ! いいですね。

猛暑吹き飛ばしてくれます。

ハイドン先生にお叱りを受けそうですが、フィナーレ、優雅ですけど物足りないので、第一楽章もう一度繰り返したら終楽章にいいのでは、と聴いてみました。

ピタッと終わった感じがしました。

モーツァルト:セレナード第10番 変ロ長調「グラン・パルティータ」, K.361::オットー・クレンペラー指揮 ロンドン管楽五重奏団&合奏団 1963年11月26日&12月10日~13日録音

- 2022-05-30:toshi

- 皮肉にもクレンペラーは大病して、体がいうことを効かなくなってから音楽の作りが大きくなって情感を感じるようになりましたが、若い時の演奏は本当に情感の欠片も感じないものばかりで、聞いていて苦痛です。

クレンペラーのリハーサルの映像を見ても情感を感じるのは難しいでしょうね。本当に気難しい変人だったようです。

あの、「社会の窓」の言葉は有名ですが^^;

バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第2番より「シャコンヌ」::(Vn)ヴァーシャ・プシホダ 1949年録音

- 2022-05-30:望月 岳志

- ヴァーシャ・プシホダのバッハのシャコンヌ(1949年)録音、初めて聴きました。

1949年録音とはとても信じられないほど、ヴァイオリンの筐体が鳴り切った音響が素晴らしいですね。重音の響きも弦の震えまで感じられるほどでした。

ムソソルグスキー:展覧会の絵::ホロヴィッツ 1951年4月23日録音

- 2022-05-29:yk

- ロシアによるウクライナ侵攻の重苦しいニュースを見、改めて”ロシアとは何者か?”と言う問いを発っしながら”ロシア音楽”を聴く今日この頃です。

我々が録音で知るホロヴィッツは、初期はヨーロッパ、後に米国でキャリアを積んだ演奏家ですが、ホロヴィッツはウクライナに生まれで、その音楽教育もキャリアの出発点も”ロシア”の演奏家であったことを改めて考えさせられたのがこの「展覧会の絵」でした。

彼が青春時代を過ごしたロシアは帝政の崩壊、第一次大戦、ロシア革命・・・と将に激動の時代であったのと同時に、文化面ではロシア(スラブ)的なものとヨーロッパ的なものの相克がロシアン・モダニズムという形をとり、ピアノでもスクリャービンやラフマニノフが輩出し、ディアギレフ・バレーがストラヴィンスキーの「春の祭典」をパリで初演した・・・と言った時代であったことを思い起こしながら、この”ホロヴィッツの「展覧会の絵」”を改めて聴くと、この一聴異形の演奏も単にアメリカのカーネギー・ホールに集う紳士淑女の喝采を得るためだけのショウピースと言うより、寧ろホロヴィッツのスラブ性の発露で有ったようにも思えます。

この演奏におけるピアノの色彩的な響きは、客受けのためと言うよりホロヴィッツが生涯保ち続けたロシアの響きであり、ネオ・スラブ主義を掲げたハルトマン追悼にムソルグスキーが書いた「展覧会の絵」に対するホロヴィッツなりの深い共感に基づいたものであったことに改めて思い至ります。

ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調, Op.26::(Vn)ジノ・フランチェスカッティ:トーマス・シッパース指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1962年1月23日録音

- 2022-05-28:joshua

- フランチェスカッティ、オーマンディ、フィラデルフィアと組んだパガニーニ第一協奏曲が最初に思い出されます。さては、ハイフェッツより度胸があったのか、というと、24のカプリースは聴いたことがありません。

なぜ録音しなかったんでしょうね?

それは、奇想曲全曲をライブで聴き通すのを想像すると、分かるような気がします。録音媒体なら尚更ですが、わたしは聴くに耐えません。いい曲はありますが、通しては勘弁して欲しい。

フランチェスカッティはイタリア、フランスの混血だったと思いますが、(ややバルビローリと似ている)、ラテン的な芸は演じてくれますが、ストイックにテクニックを押しつけてはこない、と理解しています。

ハイフェッツのシャープさは無くても、月並みな表現ですが、運指は目の覚めるような見事さです。ブルッフもいいですが、サンサーンスが絶品と思います。バルサム指揮コロンビア響と弾いたハバネラ、序奏ロンドカプリチオーソ、40年来最高と思ってます。どんな短い音にも細かいビブラートがあり、独特です。そこが、甘っちょろいと聞こえる曲もありますが、小器用に弾き分けたりしないとこに、フランチェスカッティさんやなあ、という感慨があるのも悪くありません。

そう、バッハは協奏曲は残してますが、ソナタ、パルティータは、やはりない。自然な感性で録音曲を決められた幸せな人だったのか?

録音産業からのリクエストを只管断わり、我が道を行った己に素直な職人だったのか、その演奏の変遷ならね人生の辿り方を探ってみたいヒト、であります。

ショパン:ノクターン, Op.9::(P)アダム・ハラシェヴィチ:1961年録音

- 2022-05-27:しょうちゃん

- 懐かしくて大好きなピアニストです。取り上げて下さりありがとうございます。ワルツ嬰ハ短調はハラシェビチの演奏が最高だと今でも思っています。コンクールは時の運と審査員の好みで決まるのでは? ディーナ・ヨッフェのピアノ協奏曲第2番をコンクール当時FMラジオで聴いた時、優勝を確信したことを覚えています。ツィメルマンが優勝しましたが・・。 ハラシェビチもヨッフェもすばらしくハートウォームな演奏家であることには間違いありません。

ムソソルグスキー:展覧会の絵(ラヴェル編曲)::セルゲイ・クーセヴィツキー指揮 ボストン交響楽団 1930年10月28日&30日録音

- 2022-05-27:Sammy

- 説明をお読みして、確かに歴史的な演奏なのだなあ、と思い、少し心して聞きました。

わたしの印象としては、しっかりした端正な演奏という感じです。オーケストラも見事に鳴っていて、それ以上に1930年の録音というのにかなり明瞭な響きで、そこが一番の驚きでした。今も十分鑑賞に堪える録音ではないでしょうか。

セルゲイ・プロコフィエフ:交響曲第1番ニ長調 作品25 「古典交響曲」::ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1961年3月26日録音

- 2022-05-26:望月 岳志

- こちらのサイトで、オーマンディ指揮フィラデルフィア管弦楽団によるプロコフィエフ古典交響曲の録音を初めて聴かせていただきましたが、素晴らしいですね。

オーマンディの粘っこくないあっさりした品のよい表現、フィラデルフィア管の個々の奏者の巧さとアンサンブルの見事さで、古典交響曲の一つの理想かも知れないと思いました。

そいいえば、ハイドンの精神に基づいたこの作品をこれほど見事に演奏したこのコンビですが、ハイドンの録音も数少ないですが残しているそうですね。

プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 Op.26::(P)サンソン・フランソワ:ヴィトルド・ロヴィツキ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1963年6月27日~29日録音

- 2022-05-25:望月 岳志

- ヴィルトゥオーゾのイメージがないフランソワがプロコフィエフの3番を録音したことは知りませんでした(青柳いづみこさんの著書で言及されていたかも)。

この録音は初聴きですが、サイト主様もおっしゃる通り、とても楽しめました。

フランソワのピアノは、全般的にテンポも遅く、特に第1楽章など、むしろたどたどしく聞えるほどでしたが、豪快だったり切れ味鋭くスマートだったりするこの曲の多くの録音よりも、この曲の魅力を伝えてくれるもののように感じました。

指揮者のヴィトルド・ロヴィツキによるオケも、緊張しすぎないプロコフィエフで、聴きやすく感じました。そういえばLP時代の廉価盤フォンタナシリーズでスクロヴァチェフスキのショスタコーヴィチ5番の(1960年録音)がフィルアップとして、ロヴィツキ指揮ウィーン響によるプロコフィエフの古典交響曲が収められていて、この録音がとても生彩のあるもので、いまでもこの曲のベストではないかと(刷り込み効果もありますが)思うほどです。10年ほど前にCD化もされたようですので機会があればお聞きになってみてください。

Pieces by Rene Leibowit(1)~プッチーニ:間奏曲,オーベール:王冠のダイヤモンド序曲,デュカス:「魔法使いの弟子」,オッフェンバック:舟歌::ルネ・レイボヴィッツ指揮 パリ・コンセール・サンフォニーク協会管弦楽団 1960年録音

- 2022-05-23:コタロー

- このジャケットを見て、1960年代の終わりにリーダー・ダイジェスト社から発売された「家庭名曲集」というタイトルがついたLPの写真を思いだしました。しかし、家にあった当該のLPは、約10枚のボックスに全体が収まっていました。

パリ・コンセール・サンフォニーク協会管弦楽団は正体不明のオケですが、演奏の「質」という点では、かのパリ音楽院管弦楽団を凌ぐものがあると思いました。

特に懐かしかったのは、「ダッタン人の踊り」です。フランスのオケに特有のサキソフォンのようなホルンの響きが独特の哀愁を感じました。

シューベルト:交響曲第7(8)番ロ短調 D.759「未完成」::ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 シュターツカペレ・ドレスデン 1967年録音

- 2022-05-21:きよくら

- ただ一言 サバリッシュさんの未完成素晴らしい !!

オッフェンバック:青ひげ::ジャン・マルティノン:ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1951年録音

- 2022-05-20:コタロー

- マルティノンならではのシャープで優美な演奏です。

この曲、3分程度で終わってしまうのがなにか惜しい気がしますね。

マルティノンは好きな指揮者なので、更なるアップを期待していますよ!

ワーグナー:「リエンツィ」序曲::ハンス・スワロフスキー指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1952年7月15日録音

- 2022-05-19:joshua

- 大学二回生の冬の定演でしたか、この曲でした。意地悪なトランペット先輩が折良く風邪をひいて、冒頭のソロをカスカスの音で吹いて(はずして)ましたねえ。曲半ばでも同じソロがあり、当の本人には辛いひとときだったでしょう。アマチュアオケの思い出はさておき、マイスタージンガーと並んで、これほど若者にとって胸おどる旋律、曲想はないでしょう。ワーグナーはやりたい放題の悪漢だったらしいですが、聞き手には他の作曲家には聞けない夢、幻想を与えてくれました。現実ばかりで暮らしていくにはきつい日々が続いてます。ワーグナーを聞いて元気をもらいましょう。そもそも、知性芸術の前に、ヒトは原野をは駆け回り、猛獣と格闘する野人でした。そのエネルギーが現在の我々の存続に良くも悪くも引き継がれています。蛇足ながら、チェコのオケにしては重厚、スワロフスキーゆえでしょう。

エルガー:チェロ協奏曲 ホ短調 作品85::(Cello)ベアトリス・ハリソン:エドワード・エルガー指揮 ロンドン交響楽団 1928年3月23日録音

- 2022-05-19:望月 岳志

- 作曲者による自裁自演の中では、このエルガーによる演奏は優れたものの一つではないかと感じました。

録音状態も1920年代のものとは思えないほどよく十分音楽を楽しめるレベルで、女流チェリスト ベアトリス・ハリソンによるソロも素晴らしいものでした。

ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第1番ト長調op.78「雨の歌」::(P)アルトゥール・ルービンシュタイン (Vn)ヘンリク・シェリング 1960年12月30日録音

- 2022-05-18:望月 岳志

- NHKBSプレミアム早朝放送のクラシック倶楽部で、レオニード・カヴァコスと萩原麻未のデュオによるブラースのヴァイオリンリサイタル(2021年10月 オペラシティでの収録)を聴きましたが、ヴァイオリンとピアノの音量バランスが気になりました。

実演で演奏者の意図として実際そのようなバランスだったのか、それともNHKの番組制作のバランスエンジニアによるものかわかりませんが、ピアノが引っ込み過ぎで、ヴァイオリンが一本調子に聞こえるほど目立ち過ぎて、楽しめない放送でした。

このシェリングとルービンシュタインのデュオは、その点ピアノが「伴奏」ではなく、まさにデュオとして奏でられている点に感心しました。

かつての評論では、このバランス自体が批判の対象になっていたということで、驚かされました。

ヨハン・シュトラウス クリップス&ギューデン・コンサート::クリップス指揮 ウィーンフィル 1956年10月12日録音 (S)ヒルデ・ギューデン

- 2022-05-18:コタロー

- 1987年の元日のウィーン・フィルのニューイヤーコンサートはカラヤン指揮で行われました(彼にとって最初にして最後になってしまいましたが)。

ここでカラヤンはキャサリン・バトルを招いて、「春の声」を演奏しました。それは豪華絢爛たるものでした。この演奏を聴いてその時の印象的な光景が目に浮かんできました。

それはいかにも当時のバブル時代を象徴する出来事でしたね。

ブラームス:ハンガリー舞曲集(第11番~第21番)::(P)ジュリアス・カッチェン:1965年8月26日録音

- 2022-05-16:コタロー

- ブラームス「ハンガリー舞曲」(ピアノ版)を全曲通して聴いてみました。

カッチェンの演奏は、聡明さと爽快さを兼ね備えた立派なものです。これは他のピアノ版の演奏ではかなわないでしょうね。

ところで、この曲では何人かの音楽家がオーケストラアレンジを試みています。

例えばブラームス自身が1番、3番などを、17番から21番までをドヴォルザークが担当していると言われています。しかし、何人かの編曲者が関わっているためか、統一感が取りにくく、なにか居心地がよくないと思うのは私だけでしょうか。

モーツァルト:クラリネット五重奏曲 イ長調, K.581::(Clarinet)ジャック・ランスロ:バルヒェット四重奏団 1959年2月録音

- 2022-05-14:yk

- この録音もパブリック・ドメイン入りなのですね(言われて見れば当然のことですが・・・)。ランスロはスタンダール以来のフランスの伝統的モーツアルト観を演奏で体現することの出来た最後のフランス人演奏家世代の一人でした。フランスのクラリネット奏者の録音ではフランソワ・エティエンヌの録音もあり、ソレも良い演奏ですが私はランスロをより近代的な点(と録音の良さ)で好みます。深い(暗い)音色のウラッハとどちらが良いか?・・・・と言うのは愚問ですが、特に連日暗いニュースの続く昨今、モーツアルトの人生肯定的なラテン的側面を率直に表現するランスロのモーツアルトはやはりかけがえのないものだと思います。

モーツァルト:クラリネット五重奏曲 イ長調, K.581::(Clarinet)ジャック・ランスロ:バルヒェット四重奏団 1959年2月録音

- 2022-05-14:望月 岳志

- ジャック・ランスロといえば、モーツァルト:フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299

(Harp.)リリー・ラスキーヌ (Fl.)ジャン=ピエール・ランパル (指揮)ジャン=フランソワ・パイヤール パイヤール室内管弦楽団 1963年6月録音

http://www.yung.jp/yungdb/op.php?id=2283&category_id=4

のLPのB面に収録されていたクラリネット協奏曲のソリストで、刷り込み的に親しみました。

バルヒエット四重奏団とのクラリネット五重奏曲の演奏も、ランスロの特徴的な音色がいいですね。

メンデルスゾーン: 交響曲第2番 変ロ長調, Op.52 「讃歌」(2)::ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 (S)ヘレン・ドーナト,ロートラウト・ハンスマン (T)ワルデマール・クメント ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 ニュー・フィルハーモニア合唱団 1967年6月録音

- 2022-05-14:あずさ

- この曲は演奏機会に恵まれているとは言い難く、ともすれば聞かず嫌いで“珍曲”扱いすらされる向きもあるように思います。

メンデルスゾーンへの正当な評価がいまだになされていない証左だと思います。

誰が聞いても(歌詞が分からずとも)聞きやすく、退屈せず、感動的な曲だと感じます。実演で聞くチャンスが(ヨーロッパですら)数年に一度あるかないかという程度の曲ではありません。

作曲家への評価以外に演奏会で取り上げる難点は曲の長さなのでしょうか。

1曲のみのプログラムにするにはブルックナーやマーラーほどのながさではなく、ともすれば第九よりも短い。かといって前半に取り上げるのに相性が良さそうな曲はなかなか思いつきません。適当にハイドンやモーツァルトの交響曲を組み合わせて上手くいくはずもありません。

この曲はつい先日(2022年5月)、ウィーンフィルがムジークフェラインで取り上げていました(この録音はその演奏会のラジオ放送の予習として聞きました)が、前半がストラヴィンスキーの詩篇交響曲という荒業でした。

前のページ/次のページ

【リスニングルームの更新履歴】

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)

[2025-10-25]

アーサー・サリヴァン:喜歌劇「軍艦ピナフォア」序曲(Sullivan:Overture from H.M.S Pinafore)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)

[2025-10-22]

バターワース:管弦楽のための狂詩曲「シュロップシャーの若者」(Butterworth:A Shropshire Lad)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-20]

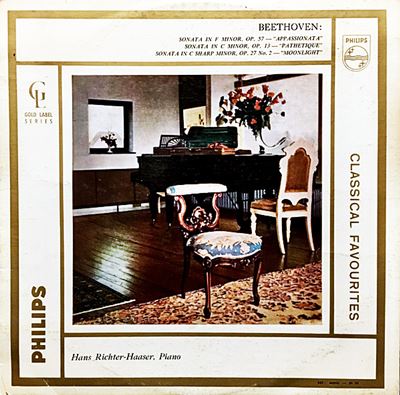

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」 ハ短調 Op.13()Beethoven:Piano Sonata No.8 in C minor, Op.13 "Pathetique"(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-10-18]

フォーレ:夜想曲第4番 変ホ長調 作品36(Faure:Nocturne No.4 in E-flat major, Op.36)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)