Home|更新履歴(リスニングルーム)

1962年にクレンペラーはアメリカを訪れてフィラデルフィア管と3回の公演を行っています。オーマンディが招聘してそれをクレンペラーが快諾したという話をどこかで聞いたような気もあるのですが、本当のところは今ひとつよく分かりません。また、クレンペ...

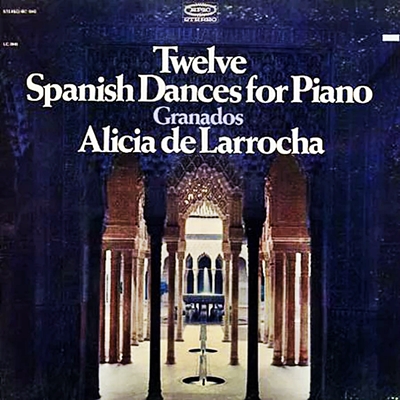

アリシア・デ・ラローチャといえば、まさにスペインを代表するピアニストなのですが、私の中ではモーツァルトを演奏する人という印象が何故か強く刻み込まれていました。 当然の事ながら、彼女の事はスペインのピアノ曲の専門家として評価するのがもっとも...

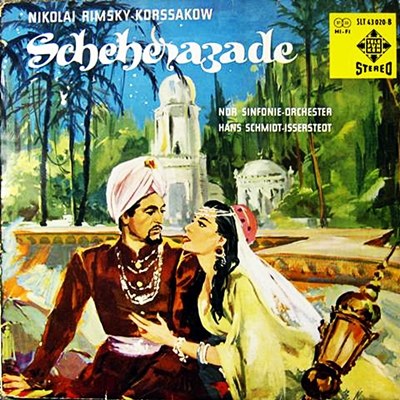

ジェンダーのことがあれこれと話題になっている今の時点からこの作品を見直してみると、かなり「やばい」のではないかという気がしてきました。(^^; しかし、その「やばさ」の中から意外な本質が顔を出してくるような気がします。 よく知られているよ...

ブレンデルのソナタ全集を紹介したときにグルダの全集に関しても少しばかりふれました。 一般的にグルダによるベートーベンのピアノ・ソナタ全集は1967年に集中的に録音されたAmadeoでのステレオ録音と、1954年から1958年にかけてモノラ...

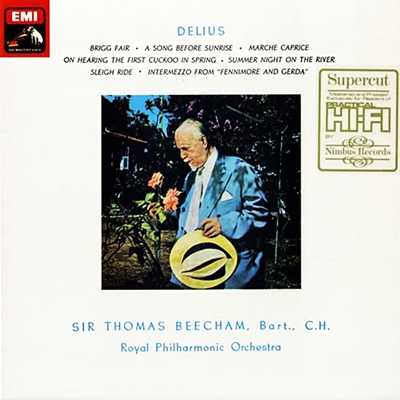

「イギリスの生んだ最後の偉大な変人」と呼ばれたビーチャムがいなければ、おそらくディーリアスという作曲家は存在しなかったでしょう。 かつて、ロベルト・カヤヌスをシベリウス演奏の「原点(origin)」と書いたことがあるのですが、ビーチャムとデ...

この作品は「シンフォニエッタ」と較べると演奏される機会も録音される機会も非常に少ない作品です、しかし、ここには疑いもなくヤナーチェクならでは響きが目一杯詰め込まれています。 ですから、この「タラス・ブーリバ」が「シンフォニエッタ」とカップリ...

創作されたものと、それを創作した人物の人間性とは直接関係はありません。それは分かっているのですが、こいつだけはどうしても許せない!と言う狭量な思いが拭いきれない存在が私の中にいることは否定できません。 その最右翼が私の中ではバレンボイムな...

久しぶりに中古レコード屋さんをまわってきました。もう1年半ほど大阪市内には出かけていなかったのですが、ワクチン接種も2回終えて2週間ほどたった7月の中旬に出かけてきました。 その頃はまだ感染者数も爆発的には拡大しておらず、デルタ株の広がり...

アリシア・デ・ラローチャといえば、まさにスペインを代表するピアニストなのですが、私の中ではモーツァルトを演奏する人という印象が何故か強く刻み込まれていました。 当然の事ながら、彼女の事はスペインのピアノ曲の専門家として評価するのがもっとも...

久しぶりに中古レコード屋さんをまわってきました。もう1年半ほど大阪市内には出かけていなかったのですが、ワクチン接種も2回終えて2週間ほどたった7月の中旬に出かけてきました。 その頃はまだ感染者数も爆発的には拡大しておらず、デルタ株の広がり...

ブレンデルのソナタ全集を紹介したときにグルダの全集に関しても少しばかりふれました。 一般的にグルダによるベートーベンのピアノ・ソナタ全集は1967年に集中的に録音されたAmadeoでのステレオ録音と、1954年から1958年にかけてモノラ...

クナッパーツブッシュとウィーン・フィルハーモニー管弦楽団都のワーグナーと言えば、1950年後半にステレオで録音された素晴らしい演奏が残されています。 それだけに、1950年のモノラル録音が話題に上ることはそれほどありません。しかし、戦火の...

クーセヴィツキーのことを「素人」と貶したのはトスカニーニでした。 確かに、彼の音楽家としての出発点はコントラバス奏者であり、ピアノもまともに弾けなかったと言う話も伝えられています。指揮者を志したのはニキッシュの演奏に接して感激したからであ...

アリシア・デ・ラローチャといえば、まさにスペインを代表するピアニストなのですが、私の中ではモーツァルトを演奏する人という印象が何故か強く刻み込まれていました。 当然の事ながら、彼女の事はスペインのピアノ曲の専門家として評価するのがもっとも...

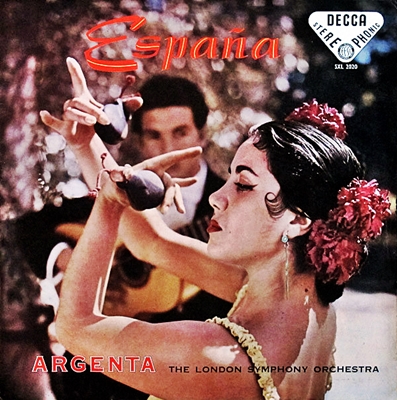

アタウルフォ・アルヘンタの名前も聞くことは少なくなってきたのですが、未だに一部では根強い支持者がいるようです。それは、若くして不幸な死を迎えたアルヘンタへの思いがあるからでもあり、さらに言えば、彼の最後の年となった1957年から58年にかけ...

アリシア・デ・ラローチャといえば、まさにスペインを代表するピアニストなのですが、私の中ではモーツァルトを演奏する人という印象が何故か強く刻み込まれていました。 当然の事ながら、彼女の事はスペインのピアノ曲の専門家として評価するのがもっとも...

創作されたものと、それを創作した人物の人間性とは直接関係はありません。それは分かっているのですが、こいつだけはどうしても許せない!と言う狭量な思いが拭いきれない存在が私の中にいることは否定できません。 その最右翼が私の中ではバレンボイムな...

ブレンデルのソナタ全集を紹介したときにグルダの全集に関しても少しばかりふれました。 一般的にグルダによるベートーベンのピアノ・ソナタ全集は1967年に集中的に録音されたAmadeoでのステレオ録音と、1954年から1958年にかけてモノラ...

さて、このような「骨董品」のような録音をここで取り上げるべきかどうかいささか迷ってしまいました。しかし、実際に聞いてみれば演奏はやはり素晴らしく、さらに言えば「演奏史」というものを考えてみれば無視は出来ないと判断しました。 調べてみれば、...

創作されたものと、それを創作した人物の人間性とは直接関係はありません。それは分かっているのですが、こいつだけはどうしても許せない!と言う狭量な思いが拭いきれない存在が私の中にいることは否定できません。 その最右翼が私の中ではバレンボイムな...

ゴールドベルク指揮がオランダ室内管弦楽団と録音したハイドンの交響曲もまた随分とマニアックな選曲です。そのマニアック度はモーツァルトの選曲以上でしょう。 ハイドン:交響曲第39番 ト短調, Hob.I:39 ハイドン:交響曲第44...

トマス・イェンセン指揮によるデンマーク国立放送交響楽団の録音を紹介したときに「暖色系のシベリウス」だと書いたのですが、このホーレンシュタインによるシベリウスは、もしかしたらそれ以上に「暖色系」かもしれません。 それは、例えてみれば、薄いオ...

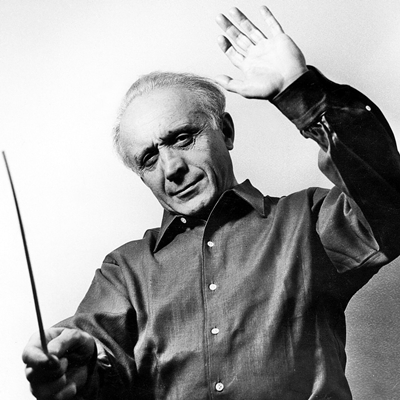

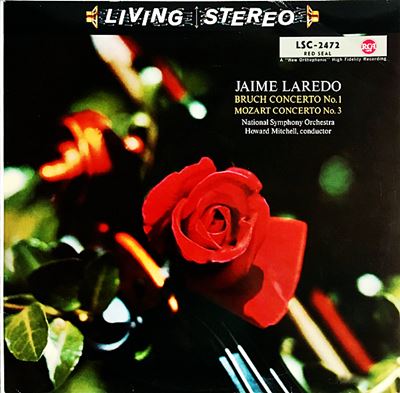

おそらく、これがハイメ・ラレードの3枚目の録音になると思われるのですが、これもまた不思議なカップリングです。 ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 Op.26 モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番 ト長調 K.216 ...

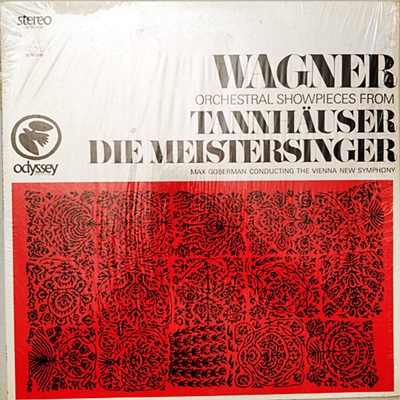

ここでゴバーマンが取り上げている「タンホイザー」はいわゆるパリ版と呼ばれるものです。 この「パリ版」はワーグナーが1859年にパリを再訪した時にナポレオン3世の勅命で上演されたもので、当時のバレエ大好きというか、バレエ必須だったパリの好み...

ブレンデルのソナタ全集を紹介したときにグルダの全集に関しても少しばかりふれました。 一般的にグルダによるベートーベンのピアノ・ソナタ全集は1967年に集中的に録音されたAmadeoでのステレオ録音と、1954年から1958年にかけてモノラ...

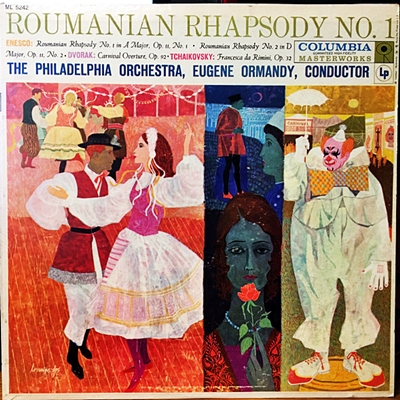

吉田大明神が、オーマンディを文化の「保守者(キーパー)}と断じたの影響はこの国では大きいでしょう。オーマンディを高く評価する人はこの国では決して多くはありません。 しかし、オーマンディとフィラデルフィア管が作り出す音楽の平均点は決して...

この時代のドラティと言えば真っ先に思い浮かぶのはチャイコフスキーの序曲「1812年」を収録したレコードです。陸軍士官学校のカノン砲がぶっ放され、72個の鐘が壮大に鳴り響くというのが売りの録音なのですが、何と全世界で200万枚も売れたというの...

これもまた、おそらくはヤニグロ全盛期の録音でしょう。 録音的に言えばオケの響きがいささかしょぼくてクライバーの魅力が十分に伝わってこないのがいささか残念ですが、チェロの響きに関しては満足できる範囲でとらえられています。 ヤニグロは指...

さて、このような「骨董品」のような録音をここで取り上げるべきかどうかいささか迷ってしまいました。しかし、実際に聞いてみれば演奏はやはり素晴らしく、さらに言えば「演奏史」というものを考えてみれば無視は出来ないと判断しました。 調べてみれば、...

週刊誌的な言い方を借りるならば、「チェロの貴公子」と「鍵盤の獅子王」の共演で結果はいかに!と言うことになるのかもしれません。 しかし、最初の一音が出た瞬間に、これは基本的にフルニエのポリシーに添った柔らかくて内面的な美しさを大切にした演奏...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2021-08-18]・・・ベートーベン:交響曲第3番 変ホ長調 作品55「英雄」

オットー・クレンペラー指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1962年10月20日録音1962年にクレンペラーはアメリカを訪れてフィラデルフィア管と3回の公演を行っています。オーマンディが招聘してそれをクレンペラーが快諾したという話をどこかで聞いたような気もあるのですが、本当のところは今ひとつよく分かりません。また、クレンペ...

[2021-08-17]・・・グラナドス:スペイン舞曲集(第4集)

(P)アリシア・デ・ラローチャ:1964年初出アリシア・デ・ラローチャといえば、まさにスペインを代表するピアニストなのですが、私の中ではモーツァルトを演奏する人という印象が何故か強く刻み込まれていました。 当然の事ながら、彼女の事はスペインのピアノ曲の専門家として評価するのがもっとも...

[2021-08-16]・・・リムスキー・コルサコフ:交響組曲「シェヘラザード」, Op.35

ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1959年5月16日~19日録音ジェンダーのことがあれこれと話題になっている今の時点からこの作品を見直してみると、かなり「やばい」のではないかという気がしてきました。(^^; しかし、その「やばさ」の中から意外な本質が顔を出してくるような気がします。 よく知られているよ...

[2021-08-15]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57

(P)フリードリヒ・グルダ 1953年11月20日録音ブレンデルのソナタ全集を紹介したときにグルダの全集に関しても少しばかりふれました。 一般的にグルダによるベートーベンのピアノ・ソナタ全集は1967年に集中的に録音されたAmadeoでのステレオ録音と、1954年から1958年にかけてモノラ...

[2021-08-14]・・・ディーリアス:春を告げるかっこうを聞いて

トマス・ビーチャム指揮:ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1956年10月31日録音「イギリスの生んだ最後の偉大な変人」と呼ばれたビーチャムがいなければ、おそらくディーリアスという作曲家は存在しなかったでしょう。 かつて、ロベルト・カヤヌスをシベリウス演奏の「原点(origin)」と書いたことがあるのですが、ビーチャムとデ...

[2021-08-13]・・・ヤナーチェク:タラス・ブーリバ

カレル・アンチェル指揮:チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1961年5月22日~24日録音この作品は「シンフォニエッタ」と較べると演奏される機会も録音される機会も非常に少ない作品です、しかし、ここには疑いもなくヤナーチェクならでは響きが目一杯詰め込まれています。 ですから、この「タラス・ブーリバ」が「シンフォニエッタ」とカップリ...

[2021-08-12]・・・ヘンデル:水上の音楽 組曲第3番 ト長調, HVW 350

ピエール・ブーレーズ指揮 ハーグ・フィルハーモニー管弦楽団 1964年録音創作されたものと、それを創作した人物の人間性とは直接関係はありません。それは分かっているのですが、こいつだけはどうしても許せない!と言う狭量な思いが拭いきれない存在が私の中にいることは否定できません。 その最右翼が私の中ではバレンボイムな...

[2021-08-11]・・・メンデルスゾーン:交響曲第1番 ハ短調, Op.11

デヴィッド ジョセフォヴィッツ指揮 パリ・オペラ座管弦楽団 1961年録音久しぶりに中古レコード屋さんをまわってきました。もう1年半ほど大阪市内には出かけていなかったのですが、ワクチン接種も2回終えて2週間ほどたった7月の中旬に出かけてきました。 その頃はまだ感染者数も爆発的には拡大しておらず、デルタ株の広がり...

[2021-08-10]・・・グラナドス:スペイン舞曲集(第3集)

(P)アリシア・デ・ラローチャ:1964年初出アリシア・デ・ラローチャといえば、まさにスペインを代表するピアニストなのですが、私の中ではモーツァルトを演奏する人という印象が何故か強く刻み込まれていました。 当然の事ながら、彼女の事はスペインのピアノ曲の専門家として評価するのがもっとも...

[2021-08-09]・・・メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調 作品90 「イタリア」

サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1961年4月録音久しぶりに中古レコード屋さんをまわってきました。もう1年半ほど大阪市内には出かけていなかったのですが、ワクチン接種も2回終えて2週間ほどたった7月の中旬に出かけてきました。 その頃はまだ感染者数も爆発的には拡大しておらず、デルタ株の広がり...

[2021-08-08]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第22番 ヘ長調 Op.54

(P)フリードリヒ・グルダ 1953年11月13日録音ブレンデルのソナタ全集を紹介したときにグルダの全集に関しても少しばかりふれました。 一般的にグルダによるベートーベンのピアノ・ソナタ全集は1967年に集中的に録音されたAmadeoでのステレオ録音と、1954年から1958年にかけてモノラ...

[2021-08-07]・・・ワーグナー:「パルジファル」第1幕への前奏曲&第1幕「舞台転換の音楽」

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮:ウィーン・フィルハーモニ管弦楽団 1950年6月14日~15日録音クナッパーツブッシュとウィーン・フィルハーモニー管弦楽団都のワーグナーと言えば、1950年後半にステレオで録音された素晴らしい演奏が残されています。 それだけに、1950年のモノラル録音が話題に上ることはそれほどありません。しかし、戦火の...

[2021-08-06]・・・チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 Op.64

セルゲイ・クーセヴィツキー指揮 ボストン交響楽団 1943年11月6日録音クーセヴィツキーのことを「素人」と貶したのはトスカニーニでした。 確かに、彼の音楽家としての出発点はコントラバス奏者であり、ピアノもまともに弾けなかったと言う話も伝えられています。指揮者を志したのはニキッシュの演奏に接して感激したからであ...

[2021-08-05]・・・グラナドス:スペイン舞曲集(第2集)

(P)アリシア・デ・ラローチャ:1964年初出アリシア・デ・ラローチャといえば、まさにスペインを代表するピアニストなのですが、私の中ではモーツァルトを演奏する人という印象が何故か強く刻み込まれていました。 当然の事ながら、彼女の事はスペインのピアノ曲の専門家として評価するのがもっとも...

[2021-08-04]・・・グラナドス:アンダルーサ(スペイン舞曲第5番)

アタウルフォ・アルヘンタ指揮 ロンドン交響楽団 1957年1月録音アタウルフォ・アルヘンタの名前も聞くことは少なくなってきたのですが、未だに一部では根強い支持者がいるようです。それは、若くして不幸な死を迎えたアルヘンタへの思いがあるからでもあり、さらに言えば、彼の最後の年となった1957年から58年にかけ...

[2021-08-03]・・・グラナドス:スペイン舞曲集(第1集)

(P)アリシア・デ・ラローチャ:1964年初出アリシア・デ・ラローチャといえば、まさにスペインを代表するピアニストなのですが、私の中ではモーツァルトを演奏する人という印象が何故か強く刻み込まれていました。 当然の事ながら、彼女の事はスペインのピアノ曲の専門家として評価するのがもっとも...

[2021-08-02]・・・ヘンデル:水上の音楽 組曲第2番 ニ長調, HVW 349

ピエール・ブーレーズ指揮 ハーグ・フィルハーモニー管弦楽団 1964年録音創作されたものと、それを創作した人物の人間性とは直接関係はありません。それは分かっているのですが、こいつだけはどうしても許せない!と言う狭量な思いが拭いきれない存在が私の中にいることは否定できません。 その最右翼が私の中ではバレンボイムな...

[2021-08-01]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタイン」 ハ長調 Op.53

(P)フリードリヒ・グルダ 1953年11月6日録音ブレンデルのソナタ全集を紹介したときにグルダの全集に関しても少しばかりふれました。 一般的にグルダによるベートーベンのピアノ・ソナタ全集は1967年に集中的に録音されたAmadeoでのステレオ録音と、1954年から1958年にかけてモノラ...

[2021-07-31]・・・ドヴォルザーク:スラブ舞曲 第2集 作品72

ヴァーツラフ・ターリヒ指揮:チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1935年11月録音さて、このような「骨董品」のような録音をここで取り上げるべきかどうかいささか迷ってしまいました。しかし、実際に聞いてみれば演奏はやはり素晴らしく、さらに言えば「演奏史」というものを考えてみれば無視は出来ないと判断しました。 調べてみれば、...

[2021-07-30]・・・ヘンデル:水上の音楽 組曲第1番 ヘ長調, HVW 348

ピエール・ブーレーズ指揮 ハーグ・フィルハーモニー管弦楽団 1964年録音創作されたものと、それを創作した人物の人間性とは直接関係はありません。それは分かっているのですが、こいつだけはどうしても許せない!と言う狭量な思いが拭いきれない存在が私の中にいることは否定できません。 その最右翼が私の中ではバレンボイムな...

[2021-07-29]・・・ハイドン:交響曲第39番 ト短調, Hob.I:39

シモン・ゴールドベルク指揮:オランダ室内管弦楽団 1958年10月8日~21日録音ゴールドベルク指揮がオランダ室内管弦楽団と録音したハイドンの交響曲もまた随分とマニアックな選曲です。そのマニアック度はモーツァルトの選曲以上でしょう。 ハイドン:交響曲第39番 ト短調, Hob.I:39 ハイドン:交響曲第44...

[2021-07-28]・・・シベリウス:交響曲第2番 ニ長調 Op.43

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 フランス国立放送管弦楽団 1956年11月録音トマス・イェンセン指揮によるデンマーク国立放送交響楽団の録音を紹介したときに「暖色系のシベリウス」だと書いたのですが、このホーレンシュタインによるシベリウスは、もしかしたらそれ以上に「暖色系」かもしれません。 それは、例えてみれば、薄いオ...

[2021-07-27]・・・モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番 ト長調 K.216

(Vn)ハイメ・ラレード:ハワード・ミッチェル指揮 ワシントン・ナショナル交響楽団 1960年5月23日録音おそらく、これがハイメ・ラレードの3枚目の録音になると思われるのですが、これもまた不思議なカップリングです。 ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 Op.26 モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番 ト長調 K.216 ...

[2021-07-26]・・・ワーグナー:歌劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より第3幕前奏曲,徒弟たちの踊り,終曲)

マックス・ゴバーマン指揮 The Vienna New Symphony 1960年(?)録音ここでゴバーマンが取り上げている「タンホイザー」はいわゆるパリ版と呼ばれるものです。 この「パリ版」はワーグナーが1859年にパリを再訪した時にナポレオン3世の勅命で上演されたもので、当時のバレエ大好きというか、バレエ必須だったパリの好み...

[2021-07-25]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第20番 ト長調 Op.49-2

(P)フリードリヒ・グルダ 1953年10月15,16日録音ブレンデルのソナタ全集を紹介したときにグルダの全集に関しても少しばかりふれました。 一般的にグルダによるベートーベンのピアノ・ソナタ全集は1967年に集中的に録音されたAmadeoでのステレオ録音と、1954年から1958年にかけてモノラ...

[2021-07-24]・・・チャイコフスキー:フランチェスカ・ダ・リミニ, Op. 32

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1953年12月23日録音吉田大明神が、オーマンディを文化の「保守者(キーパー)}と断じたの影響はこの国では大きいでしょう。オーマンディを高く評価する人はこの国では決して多くはありません。 しかし、オーマンディとフィラデルフィア管が作り出す音楽の平均点は決して...

[2021-07-23]・・・ヘンデル:組曲「水上の音楽」

アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1957年7月6日録音この時代のドラティと言えば真っ先に思い浮かぶのはチャイコフスキーの序曲「1812年」を収録したレコードです。陸軍士官学校のカノン砲がぶっ放され、72個の鐘が壮大に鳴り響くというのが売りの録音なのですが、何と全世界で200万枚も売れたというの...

[2021-07-22]・・・ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

(Cello)アントニオ・ヤニグロ:エーリヒ・クライバー指揮 ケルン放送交響楽団 1955年3月23日録音これもまた、おそらくはヤニグロ全盛期の録音でしょう。 録音的に言えばオケの響きがいささかしょぼくてクライバーの魅力が十分に伝わってこないのがいささか残念ですが、チェロの響きに関しては満足できる範囲でとらえられています。 ヤニグロは指...

[2021-07-21]・・・ドヴォルザーク:スラブ舞曲 第1集 作品46

ヴァーツラフ・ターリヒ指揮:チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1935年11月録音さて、このような「骨董品」のような録音をここで取り上げるべきかどうかいささか迷ってしまいました。しかし、実際に聞いてみれば演奏はやはり素晴らしく、さらに言えば「演奏史」というものを考えてみれば無視は出来ないと判断しました。 調べてみれば、...

[2021-07-20]・・・ブラームス:チェロソナタ第2番 ヘ長調 作品99

(Cello)ピエール・フルニエ:(P)ヴィルヘルム・バックハウス 1955年5月1日~3日録音週刊誌的な言い方を借りるならば、「チェロの貴公子」と「鍵盤の獅子王」の共演で結果はいかに!と言うことになるのかもしれません。 しかし、最初の一音が出た瞬間に、これは基本的にフルニエのポリシーに添った柔らかくて内面的な美しさを大切にした演奏...

前のページ/次のページ

[2025-11-08]

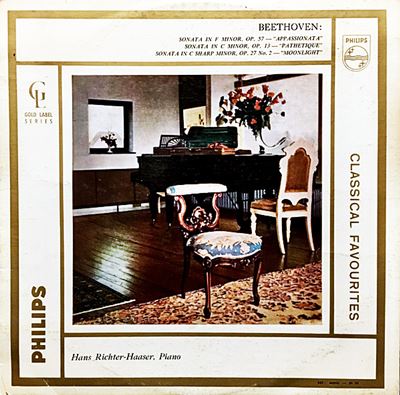

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2(Beethoven:Piano Sonata No.14 in C-sharp minor, Op.27-2 "Moonlight")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)

[2025-10-25]

アーサー・サリヴァン:喜歌劇「軍艦ピナフォア」序曲(Sullivan:Overture from H.M.S Pinafore)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)

[2025-10-22]

バターワース:管弦楽のための狂詩曲「シュロップシャーの若者」(Butterworth:A Shropshire Lad)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-20]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」 ハ短調 Op.13()Beethoven:Piano Sonata No.8 in C minor, Op.13 "Pathetique"(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)