Home|バーンスタイン(Leonard Bernstein)|ベートーベン:交響曲第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

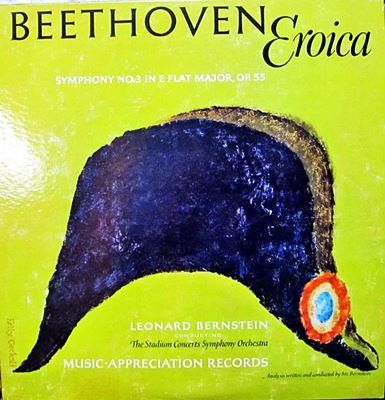

ベートーベン:交響曲第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1953年6月22日録音

Beethoven:交響曲第3番 変ホ長調 作品55「英雄」 「第1楽章」

Beethoven:交響曲第3番 変ホ長調 作品55「英雄」 「第2楽章」

Beethoven:交響曲第3番 変ホ長調 作品55「英雄」 「第3楽章」

Beethoven:交響曲第3番 変ホ長調 作品55「英雄」 「第4楽章」

音楽史における最大の奇跡

浅学にして、その歴史を詳細につづる力はありませんが、ハイドンがその様式を確立し、モーツァルトがそれを受け継ぎ、ベートーベンが完成させたといって大きな間違いはないでしょう。

特に重要なのが、この「エロイカ」と呼ばれるベートーベンの第3交響曲です。

ハイリゲンシュタットの遺書とセットになって語られることが多い作品です。人生における危機的状況をくぐり抜けた一人の男が、そこで味わった人生の重みをすべて投げ込んだ音楽となっています。

ハイドンからモーツァルト、そしてベートーベンの1,2番の交響曲を概観してみると、そこには着実な連続性をみることができます。たとえば、ベートーベンの第1交響曲を聞けば、それは疑いもなくモーツァルトのジュピターの後継者であることを誰もが納得できます。

そして第2交響曲は1番をさらに発展させた立派な交響曲であることに異論はないでしょう。

ところが、このエロイカが第2交響曲を継承させ発展させたものかと問われれば躊躇せざるを得ません。それほどまでに、この二つの間には大きな溝が横たわっています。

エロイカにおいては、形式や様式というものは二次的な意味しか与えられていません。優先されているのは、そこで表現されるべき「人間的真実」であり、その目的のためにはいかなる表現方法も辞さないという確固たる姿勢が貫かれています。

たとえば、第2楽章の中間部で鳴り響くトランペットの音は、当時の聴衆には何かの間違いとしか思えなかったようです。第1、第2というすばらしい「傑作」を書き上げたベートーベンが、どうして急にこんな「へんてこりんな音楽」を書いたのかと訝ったという話も伝わっています。

それほどまでに、この作品は時代の常識を突き抜けていました。

しかし、この飛躍によってこそ、交響曲がクラシック音楽における最も重要な音楽形式の一つとなりました。いや、それどことろか、クラシック音楽という芸術そのものを新しい時代へと飛躍させました。

事物というものは着実な積み重ねと前進だけで壁を突破するのではなく、時にこのような劇的な飛躍によって新しい局面が切り開かれるものだという事を改めて確認させてくれます。

その事を思えば、エロイカこそが交響曲というジャンルにおける最高の作品であり、それどころか、クラシック音楽という芸術分野における最高の作品であることをユング君は確信しています。それも、「One of the Best」ではなく、「The Best」であると確信しているユング君です。

眩しいまでの若さが溢れる演奏〜1953年のデッカ録音

帝王カラヤンと人気を二分したバーンスタインですが、その残された業績には様々な評価が入り乱れてなかなか一致点を見いだすのは難しいようです。取りあえず、彼の指揮者としてのキャリアを振り返ってみれば、以下の3期に分けられることには誰も異存はないでしょう。(1)1943年〜1958年 衝撃のデビュー・コンサートからニューヨーク・フィルの常任指揮者就任まで

(2)1958年〜1969年 ニューヨーク・フィルの常任指揮者時代

(3)1969年〜1990年 ニューヨーク・フィルの常任指揮者を辞任してから亡くなるまで

この3期を、ホップ・ステップ・ジャンプと捉えて、客演指揮者として世界中のオケを指揮してまわった晩年をベストとする人と、そうではなくてニューヨークフィルの常任指揮者として活躍していた時期こそがベストだと言う人と、大きく分けて二分されるようです。

晩年の超絶的スローテンポの演奏を重厚で円熟の極みと褒めちぎる人もいれば、どうにも「付き合いきれんなぁ・・・!」と言う人も少なからず存在して、そう言う連中は「荒さはあってもニューヨークフィル時代がベスト!」なんて言っていました。

ユング君は、それぞれの時期にいい録音もあればあまりよくないものもあるという当然の前提はふまえながら、それでも二択を迫られれば迷うことなく若い時代を選ぶ人でした。

余談になりますが、バーンスタインが最晩年にイスラエルフィルを帯同した来日公演で演奏したマーラーの9番は、「ベルリン・フィルとの歴史的演奏をも凌ぐ壮絶な超名演」と評されて絶賛の嵐を巻き起こしたものです。ユング君もおそらくバーンスタインもこれが最後かもしれないと思って、その演奏会を聴きに出かけたのですが、正直申し上げて、超絶的なまでのスローテンポで、尚かつ、延々とピアニシモで演奏される終楽章にはすっかり恐れ入って(辟易として??)、とてもじゃないが「付き合いきれんなぁ」と思いつつ、これまた延々と続くカーテンコールに背を向けてさっさと家路に向かった一人でした。まあ、お前にはマーラーを聴く耳がないんだと言われればそれまでですが・・・。

思うに、「芸」というものは年齢とともに右肩上がりに上昇していくものではないようです。必ず、どこかで頂点があり、そこを超えれば必ず低下し始めるのが「芸」というものです。ただ、名人と呼ばれるような人は、頂点を極めた後の落ち込みが非常に小さくて、年齢を重ねても非常に高いレベルの芸を披露してくれるのが名人の名人たるゆえんです。そして、人はそう言う芸を「円熟」という名で賞賛するのです。

しかし、ユング君は年を経た後の「円熟」ではなくて、その「頂点」に向けて上昇を続けている若い時代の「勢い」にこそ魅力を感じます。もちろん、「円熟の芸」というのを否定する気はないのですが、それでも、頂点に向けて駆け上がっていくときの唯一無二の魅力は望むべくもありません。

1953年の6〜7月にバーンスタインはデッカとの間で初めて交響曲の録音をしています。

*ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 6月22日録音

*シューマン:交響曲第2番 6月24&26日録音

*ブラームス:交響曲第4番 6月29日録音

*チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」 6月29&30日録音

*ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」 7月28日録音

本当に「一気!!」という感じでに録音されたこれらの演奏は、そう言う「若さ」にしか持ち得ない「勢い」が横溢しています。もちろん、バーンスタインにしてみれば初めて訪れた大きな録音の仕事ですから、それこそ万全を期して指揮棒を握ったことでしょう。しかし、そんなプレッシャーなどは微塵も感じさせない伸びやかな勢いを感じさる演奏に仕上がっています。

もちろん、後の時代の録音と比べれば荒さも未熟さもあるわけですが、伝統や約束事にとらわれず、自分の信じる音楽を精一杯表現しようとする「若さの勢い」はこの上もなく眩しいものです。

もしも、指揮者というものは、年を経て年輪を重ねた時期の芸こそがベストだと思っておられる方がいれば、是非ともこういう若い時代の録音に虚心坦懐に耳を傾けてほしいと思います。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)