Home|ヨッフム(Eugen Jochum)|モーツァルト:交響曲第39番 変ホ長調 K.543

モーツァルト:交響曲第39番 変ホ長調 K.543

ヨッフム指揮 バイエルン放送交響楽団 1954年6月1,2&6日録音

Mozart:交響曲第39番 変ホ長調 K.543 「第1楽章」

Mozart:交響曲第39番 変ホ長調 K.543 「第2楽章」

Mozart:交響曲第39番 変ホ長調 K.543 「第3楽章」

Mozart:交響曲第39番 変ホ長調 K.543 「第4楽章」

白鳥の歌

まずは、「白鳥の歌」という言葉の概念通りに、彼の最後の作品となった「レクイエム:をあげている人、その少し前の「クラリネット協奏曲」に言及している人、さらには最後のピアノ協奏曲を引き合いに出している人と、実に多様です。

しかし、昔からモーツァルトの白鳥の歌といえばこの39番のシンフォニーをあげるのが定番でした。

もともと白鳥の歌というのは、「白鳥は死ぬ前に最後に一声美しく鳴く」という言い伝えから、作曲家の最後の作品をさす言葉として使われました。しかし、その後はもう少し拡大解釈されて、作曲家の最後に相応しい作品を白鳥の歌と呼ぶようになっているようです。

その意味でいえば、最後の三つの交響曲の中で最も明るく優美で、そして古典的な均衡を崩さないこの作品は「白鳥の歌」という言葉に最も相応しい作品だといえます。さらに、アインシュタインがこの作品に対して「あるのは永遠への訴えである」と語ったように、そこに彼岸的な美しさを見つけるならば、そのお思いはより確固としたものになります。

まるでベートーベンのシンフォニーのように響きます

ヨッフムという人は最晩年のブルックナー演奏における神々しいまでのお姿が目に(耳に?)焼き付いています。そこではテンポを大きく動かして入念な表情づけも行って実に雄大な音楽を作り上げていました。しかし、若い頃のヨッフムはその様なロマティクな演奏は「演奏の姿」としては「いけないもの」だと述べて、「新即物主義」の忠実な実践者のように見える演奏を展開していました。彼がいつ、どこで、どの様にして「心変わり」したのは不明ですが、この若い頃のモーツァルトを聴くと最晩年のヨッフムとは全くベクトルの異なる演奏になっています。そう言えば、あのワルターでさえ、現役時代のニューヨークフィルとの演奏を聴くと意外なほどに造形がしっかりとしていて直線的だったことを思い出します。その事を思えば、時代が与える影響とは大きいものだと感心させられます。(もっともワルターの方は、最晩年のコロンビア交響楽団とのステレオ録音になるとその様なきちんとした造形は後退して、いわゆる「ワルターらしい」雰囲気で描き出したモーツァルト演奏に舞い戻っています)

ただ、この両者は「音の響き」という点では共通点があることに気づかされます。それは、同時代のラインスドルフやライナーのようにアメリカを活動の本拠にした指揮者と比べると明らかに低声部の響きが分厚いことです。とりわけ、ワルターのどっしりとした響きは印象的ですが、ヨッフムもまたかなり重心の低い音を響かせています。こんなあたりからも、魂がアメリにあるのかヨーロッパにあるかが判別できるのかもしれません。(ワルターは体はアメリカにあっても魂は常にヨーロッパに存在し続けた人でした)このヨッフムの若き日の演奏は、旋律よりは明らかにリズムを重視したもので、現役時代のワルターの演奏をさらにもう一回り筋肉質にして、さらに一回りパワフルに鳴らしたような演奏です。そして、低声部の響きが実に分厚いのでまるでベートーベンのシンフォニーのように響きます。

こんなモーツァルトを今の若い方々がお聞きになればどの様な感想を持たれるのでしょうか?面白いと思うのでしょうか、それともご免被りたいと思うのでしょうか?ちょっと聞いてみたくなる気をおこさせるほど、現在という時代から見るとある意味ではユニークな演奏だと言えます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2019-11-22:joshua

- ヨッフム、と言えばブルックナーではなくてクリップスに匹敵するほど、モーツァルトなのでは?

ここではバイエルンのヨッフムも、60年代には、後年クリップスがモーツァルトで多くの交響曲を振ったアムステルダムコンセルトヘボウをで後期のモーツァルトを楷書体で録ってるんですから

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

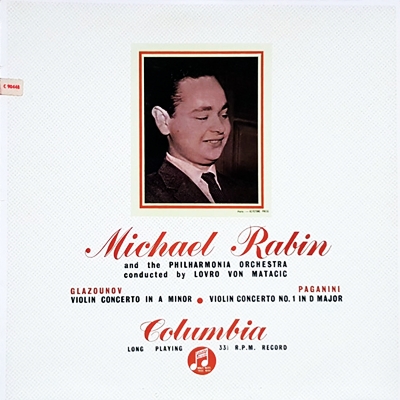

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)