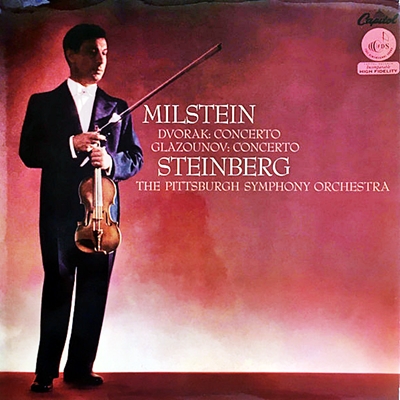

Home|ミルシテイン(Nathan Milstein)|グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)

(Vn)ナタン・ミルシテイン:ウィリアム・スタインバーグ指揮 ピッツバーグ交響楽団 1957年6月17日録音(Nathan Milstein:(Con)William Steinberg Pittsburgh Symphony Orchestra Recorded on June 17, 1957)

Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82 [1.Moderato]

Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82 [2.Andante Sostenuto - Tempo 1 - Cadenza]

Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82 [3. Allegro]

中間部のカデンツァでは重音奏法を駆使して超絶テクニックが求められる

これには私自身も驚いてしまいました。

しかし、考えてみると、「バラキレフ、キュイ、ムソルグスキー、ボロディン、リムスキー=コルサコフ」という「ロシア5人組」から「チャイコフスキー」へとつながっていくロシア音楽の流れの中におくと、グラズノフの立ち位置は微妙です。おそらく、「チャイコフスキー」の後に続く「プロコフィエフ」や「ショスタコーヴィッチ」、または「ストラヴィンスキー」などを置いてみても事情はそれほど変わりません。

グラズノフという人は基本的には5人組の国民主義的な流れを受け継ぎながらチャイコフスキー流の洗練された音楽語法を身につけていました。そして、20世紀に入ってからの新しい潮流を取り入れる能力も持っていたにもかかわらず、何故かその道を基本的に拒否してしまったように見えるからです。

つまりは、どのような音楽を書いてもそれなりの完成度をを示すのですが、それは常に「いつかどこかで聞いたことがあるよう」様なある種の「既視感」をもたらすのです。

人はそれを「保守的」と呼ぶのでしょうが、裕福な家庭に生まれて、リムスキー=コルサコフを音楽の個人教師として育った男の「恵まれすぎたがゆえの悩ましさ」だったのかもしれません。

そんなグラズノフの作品の中で取り上げられる機会が多いのがこの「ヴァイオリン協奏曲」です。

それは、ひとえにハイフェッツの功績です。

ハイフェッツは何故かこの協奏曲を好んだようで、演奏会でもよく取り上げ、録音も複数残しています。そして、そのおかげで、ハイフェッツと同時代のヴァイオリニストたちもこの作品を良く取り上げました。

しかしながら、この協奏曲は結構不思議な構成をもっています。

一応は以下のような3楽章構成となっているのですが、それらはすべて切れ目無しに演奏されます。

- Moderato (イ短調、自由なソナタ形式)

- Cadenza : Andante sostenuto (緩徐楽章とカデンツァの融合。前半部は第1楽章第2主題を、後半は第1主題を素材とする。頻繁に転調するため調性は流動的)

- Allegro (イ長調、三部形式風のロンド形式)

しかし、規模的には小さな作品なので、例えば、リムスキー・コルサコフのスペイン奇想曲のような「ヴァイオリン独奏付きの管弦楽曲」のように聞こえないでもありません。ところが、悲しいことに、そこにはリムスキー・コルサコフほどの目の醒めるような色彩感はないのです。

ただし、中間部のカデンツァはグラズノフ自身の作曲であり、そこでは重音奏法を駆使した超絶テクニックが求められる場面であり、おそらくは、それ故にハイフェッツはこの作品を好んだのでしょう。

そう言う意味では、この作品はグラズノフなりに独奏楽器としてのヴァイオリンの演奏技巧の追究と、それに相応しいオーケストラの音色表現を追求したものだっといえるのかもしれません。

心の漂白

ミルシテインは「Music Of Old Russia」というタイトルの小品集を録音しています。面白いのは、こう言う小品集では定番と言うべき有名曲はフマニノフの「ヴォカリース」くらいで、それ以外は以下のようにかなりマイナーな曲ばかりが選ばれていることです。- ムソルグスキー:ソロチンスクの定期市-ゴパーク

- グラズノフ:瞑想曲

- チャイコフスキー:ワルツ・スケルツォ Op.34

- チャイコフスキー:なつかしい土地の思い出 Op.42-瞑想曲&スケルツォ

- リムスキー=コルサコフ:ロシアの主題による幻想曲Op.33

まあ、グラズノフの「瞑想曲」あたりがポピュラリティがあるかもしれませんが、それ以外の作品はかなり馴染みのうすい作品が選ばれています。

そして、面白いのはオケと指揮者がかなりマイナーな存在なので、さぞやミルシテインの美音が滴るような演奏かと思えば、いわゆるスラブの憂愁とかロシアの大地などと言う、この手の作品につきものの大袈裟な身振りとは全く無縁の控えめな演奏になっているのです。

しかし、その控えめな演奏から聞こえてくるの、遥か遠く離れた故国への秘めやかな思いの漂白なのです。

「ふるさとは遠きにありて思ふもの そして悲しくうたふもの」

そして、その時と同じような思いにとらわれるのがこのグラズノフのヴァイオリン協奏曲なのです。

もっとも、作品自体が金管のファンファーレなんか鳴り響ていたって華やかな場面もあるのですが、全体的にはミルシテインのヴァイオリンは「遠きにありて思ふもの そして悲しくうたふもの」なのです。

おそらく、これがロシアの感性なのでしょう。ラフマニノフもまた友人のメトネルから「どうして作曲しないのか?」と聞かれた時に次のように答えたと言われています。

「どうやって作曲するというんだ、メロティーがないのに…それに長い間ライ麦のささやきも白樺のざわめきも聞いていないんだ」

ライ麦のささやきも白樺のざわめき

まさに、ロシアの大地と離れてしまえば想像力の源泉も失われてしまうのでしょう。

それ故に、ミルシテインもまたロシアの音楽と向き合う時は心の漂白にならざるを得なかったのかもしれません。

もっとも、ハイフェッツみたいに「それがどうした!」という感じの人もいますが…。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)