Home|マックス・ロスタル(Max Rostal)|ベルク:ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出に」(Berg:Concerto for Violin and Orchestra "To the Memory of an Angel")

ベルク:ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出に」(Berg:Concerto for Violin and Orchestra "To the Memory of an Angel")

(Vn)マックス・ロスタル:ヘルマン・シェルヘン指揮 BBC交響楽団 1953年録音(Max Rostal:(Con)Hermann Scherchen The BBC Symphony Orchestra Recorded on 1953)

Berg:Concerto for Violin and Orchestra "To the Memory of an Angel" [1.Andante-Allegretto]

Berg:Concerto for Violin and Orchestra "To the Memory of an Angel" [2.Allegro-Adagio]

ある天使の思い出に

こういう音楽はいわゆる「ロマンティックな音楽」とは対極にあるように見えます。人の心に触れてくる感情とは無縁な場所で鳴り響いているように聞こえます。しかし、もう一歩踏み込んで聞いていると、19世紀的なロマンティックとは異なる、もう少し硬質で透明感に満たされた深い感情が通底していることに気づかされます。

そう気づいて、もう一度頭から聞き直してみると、なるほど20世紀の「ロマンティック」とはこんなものかもしれないという気になってきます。そして、独奏ヴァイオリンが虚空に消えていくようなラストに心が動かされてもう一度聞き直してみれば、この「ある天使の思い出に」と題されたこの音楽こそが20世紀における最もロマンティックな音楽であることに気づくのです。

それにしても不思議な音楽です。

この作品は12音技法に基づいた無調の音楽です。しかし、普通に聞いていると「調性のようなもの」が感じられます。しかし、「調性のようなもの」が感じられても、そこで鳴り響いている音楽は機能和声による従来の音楽とは明らかに異なる「新しさ」があることも事実です。

これは、考えてみれば奇蹟の「共存」みたいなものです。

クラシック音楽はこの後、ひたすら聞き手を置き去りにした知的競技へと堕していき、さらにはその競技は仲間内でしか通用しない独善に落ち込んでいることにも気づかずに滅びの道を突き進んでいきました。

聞きようによっては、この作品は若くしてこの世を去った天使(マノン・グロピウス)へのレクイエムであり、さらには作曲家自身のレクイエムである事にとどまらず、もしかしたらクラシック音楽そのもの対するレクイエムのようにも聞こえたりします。

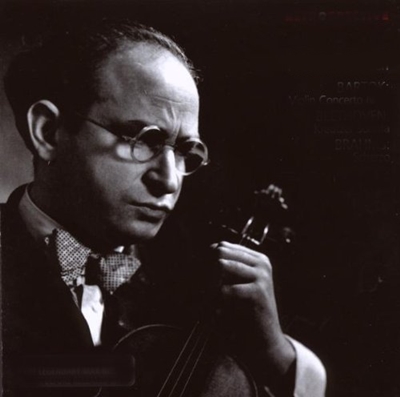

音楽そのものを愛し続けた人

「マックス・ロスタル」という名前は私の視野には全く入っていなかったヴァイオリニストでした。しかし、知る人は知るという存在だったようで、クライスラーやティボー、アドルフ・ブッシュなどと肩を並べる存在だという人も多かったようです。しかし、それだけのヴァイオリニストが今となってはほとんどの人の記憶から薄れてきているのは何故かと言えば、それは活動の軸足を早々と「演奏活動」から「教育活動」に移したことが原因だったようです。

ですから、演奏家としてのロスタルはあまり語られなくても、名教師としてのロスタルの存在は大きかったようです。彼自身がアルノルト・ロゼやカール・フレッシュに学んでいるのですが、その系譜をアマデウス弦楽四重奏団のメンバーやベルリン・フィルやウィーンフィルなどの著名なオーケストラのコンマスを務めた演奏家へと受け継がせています。もちろん、ソリストに関してもイヴリー・ギトリスやトマス・ツェートマイアー、ウート・ウーギ等の数多くの教え子がいます。

ですから、最初に彼のことを紹介したときに「大通りではなくて、そこから一本中に入った路地に店を構える存在」といったのですが、正確には「大通りに面してはいても看板も掲げていない一見さんお断りの名店」といった方がいいのかもしれません。

おそらく、表向きは「音楽のために」といいながらも演奏家というものは本音の部分で言えばお金や名声などを求めている人が大多数です。そして、その事を私は決して否定するつもりはありません。

なんのインセンティブも伴わないようなことに、己の一生を苦行に捧げるような人はいません。

しかし、カルショーの回想録によると昔の偉大な演奏家たちはお金には全く無頓着だった書いています。そして、その事をレーベル側からの視点として「とてもお買い得だった」とあからさまに述べています。そしてそう言う「お買い得」な演奏家としてクリップス、クレメンス、クーレンカンプ、クナパーツブッシュ、シューリヒト、ミュンヒンガー、ショルティなどの名前を挙げ、さらにそれらの名前も「一部をあげたにすぎない」と付け足しているのです。

そして、あのカラヤンでさえも、そう言うやり方でEMIから引き抜けたのです。

しかし、そう言う演奏家たちの次の世代になると状況はガラリと変わったというのです。

そして、Deccaの上層部が「若い世代のものたちが自分に自信を持っていて、現金こそが重要でお世辞などはその代わりにはならないと思っていることを知ったときには彼の意欲はさらに下がった」とレーベルの内側を明かしています。

つまりは、50年代の終わり頃からクラシック音楽の世界も少しずつ「ビジネスの世界」に変わりつつあったのです。

それまでは偉大な演奏家たちを「マエストロ」と持ち上げることによって信じがたいほどの低いギャラで働かせるという、今風で言えば「やりがい搾取」で儲けていたのが、次第にそれが通用しなくなったのです。そして、そう言う手強い若手の交渉相手としてケルテス、マゼール、メータなどの名前をあげています。そして、カラヤンもまたすぐにDeccaから離れていくのですが、それは当然と言えば当然の結果だったのです。

こういうカルショーの回想(出典は「レコードはまっすぐに」)を聞くと、この50年代から60年代の初め頃がクラシック音楽界にとっての大きな転換点だったと言えそうです。もちろん、それが悪いとは思いませんし、「やりがい搾取」等はあってはならないことです。

しかし、年寄りの偏見かもしれませんが、それ以降、音楽のスケールが少しずつ縮小していったように思えるのも私の中では事実です。

クラシック音楽の世界では「黄金の50年代」「銀の60年代」と言われるのですが、その根底にはこういう変化が大きく作用していたのかもしれません。

しかし、そう言う時代の流れの中でもお金に執着しない人はいたのです。その典型の一人がロスタルだったのです。

ロスタルは音楽を手段として社会的な名声を求める立場からは遠く離れ、ひたすら音楽そのものを愛し続けた人になろうとした数少ない一人でした。

ですから、彼は演奏家としての名声には全くこだわることはなく、録音に関しても自由に振る舞えるマイナーレーベルの方を好んだ人でした。そのために、演奏家としての知名度は低く、そう言う彼を無視する多くの聴衆のあり方に怒りの言葉を向けている評論家も多かったようです。

また、彼のもう一つの業績として、数多くの同時代の作曲家の作品を取り上げて、多くの若手作曲家がコンサート・プログラムでその地位を獲得するのを助けた事も忘れてはいけないようです。

そう言う活動も含めて、彼は演奏家としての名声よりも多くの若者に音楽の素晴らしさを伝えることの方に多くのインセンティブを感じていたのでしょう。

その結果としてか、彼は音楽に対してどこまでも「誠実」であろうとした人だったのです。

ですから、数は多くはないのですが、残された録音を聞くときにそこから浮かび上がってくる思いは「誠実」という言葉です。それは、「ノーブル」という言葉に着替えてもいいのかもしれません。そこには演奏効果を狙う華やかさとは全く縁がなく、静かに、そしてゆったりと歌い上げていくのがロスタルのスタイルです。そして、彼の紡ぎ出す音楽は常に立派すぎるほどに立派な佇まいを失いませんでした。

そして、そう言うノーブルさはベートーベンやブラームスの作品は言うまでもなく、バルトークやベルクのような新しい音楽であっても感じられるものです。

とはいえ、バルトークやベルクのような新しい音楽ではあまりにも優美で、そしてあまりにも立派に響き過ぎる部分があるので、もう少し尖ってほしいと思う人がいるかもしれません。そう言う意味では、音楽に対する姿勢と同様に、本質的には古き良きヨーロッパという一つ前の時代に根っこを持った人だったのでしょう。

そう言う意味では、ブラームスやエルガーのようなロマン派の音楽との相性が一番いい人であることは否定できなようです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)