Home|フェルディナント・ライトナー(Ferdinand Leitner)|モーツァルト:交響曲第36番 ハ長調「リンツ」, K.425

モーツァルト:交響曲第36番 ハ長調「リンツ」, K.425

フェルディナント・ライトナー指揮 バイエルン放送交響楽団 1959年4月11日~12日録音

Mozart:Symphony No.36 in C major, K.425 "Linz" [1.Adagio - Allegro spiritoso]

Mozart:Symphony No.36 in C major, K.425 "Linz" [2.Andante con moto]

Mozart:Symphony No.36 in C major, K.425 "Linz" [3.Menuetto]

Mozart:Symphony No.36 in C major, K.425 "Linz" [4.Presto]

わずか4日で仕上げたシンフォニ

その訪問はモーツァルトにとっても父や姉にとってもあまり楽しい時間ではなかったようで、この訪問に関する記述は驚くほど僅かしか残されていません。

そして、この厄介な訪問を終えたモーツァルトは、その帰りにリンツに立ち寄り、トゥーン伯爵の邸宅に3週間ほど逗留することとなりました。

このリンツでの滞在に関しては、ザルツブルグへの帰郷の時とうって変わって、父親宛に詳しい手紙を書き送っています。そして、私たちはその手紙のおかげでこのリンツ滞在時の様子を詳しく知ることができるのです。

モーツァルトは到着してすぐに行われた演奏会では、ミヒャエル・ハイドンのシンフォニーに序奏を付け足した作品を演奏しました。実は、すぐに演奏できるような新作のシンフォニーを持っていなかったためにこのような非常手段をとったのですが、後年この作品をモーツァルトの作品と間違って37番という番号が割り振られることになってしまいました。

もちろん、この幻の37番シンフォニーはミヒャエル・ハイドンの作品であることは明らかであり、モーツァルトが新しく付け加えた序奏部だけが現在の作品目録に掲載されています。

<追記>

モーツァルトの「交響曲37番」に関しては上で述べたように、リンツにおける滞在と結びつけた説明が為されてきました。しかし、詳細は避けますが、最近の研究ではこの説は否定されていて、この「序奏」部分はリンツに滞在した翌年(1783年)の2月頃にに書かれたものであることが明らかになっています。

つまり、モーツァルトはリンツで伯爵からの依頼に従って「K.425」のハ長調シンフォニーだけを仕上げて演奏会に供したというのが事実だったようです。

<追記終わり>

さて、大変な音楽愛好家であったトゥーン伯爵は、その様な非常手段では満足できなかったようで、次の演奏会のためにモーツァルト自身の新作シンフォニーを注文しました。

この要望にこたえて作曲されたのが36番シンフォニーで、このような経緯から「リンツ」という名前を持つようになりました。

ただ、驚くべきは、残された資料などから判断すると、モーツァルトの後期を代表するこの堂々たるシンフォニーがわずか4日で書き上げられたらしいと言うことです。

彼はその4日の間に全く新しい交響曲を作曲し、それをパート譜に写譜し、さらにはリハーサルさえもしたというのです。

いかにモーツァルトが天才といえども、全く白紙の状態からわずか4日でこのような作品は仕上げられないでしょうから、おそらくは作品の構想はザルツブルグにおいてある程度仕上がっていたとは思われます。とは言え、これもまた天才モーツァルトを彩るには恰好のエピソードの一つといえます。

まず、アダージョの序奏ではじまった作品は、アレグロのこの上もなく明快で快活な第1主題に入ることで見事な効果を演出しています。最近、このような単純で明快、そして快活な姿の中にこそモーツァルトの本質があるのではないかと強く感じるようになってきています。

そして、その清明さは完璧なまでに均衡の取れた形式と優れたオーケストレーションによって実現されている事は明らかです。

その背景にはウィーンという街で出会った優れたオーケストラプレーヤー達との共同作業で培われた技術と、演奏会のオープニングをつとめる「序曲」の位置から脱しつつあった「交響曲」という形式の発展が寄与しています。

第2楽章のアンダンテも微妙な陰影よりはある種の単純さに貫かれた清明さの方が前面にでています。

しかし、モーツァルトはこの作品において始めて緩徐楽章にトランペットとティンパニーを使用しています。その事によって、この緩徐楽章にある種の凄みを加えていることも事実です。

そして、緩徐楽章を優雅さの世界からもう一段高い世界へ引き上げようとした試みは、ベートーベンのファーストシンフォニーへと引き継がれていきます。ただし、ベートーベンがファーストシンフォニーを作曲したときにはこのリンツ交響曲のことは知らなかったようなので、二人の天才が別々の場所で同じような試みをしたことは興味深い事実です。

続く、メヌエットにおいても最後のプレスト楽章でもその様な明るさと簡明さは一貫しています。

メヌエットのトリオではオーボエとファゴットの二重奏で演奏されるのですが、そこにはザルツブルグ時代の実用音楽で強いられた浮かれた雰囲気は全くありません。

また、プレスト楽章もその指示通りに、「可能な限り速く演奏する」事を要求しています。オーケストラがまるで一つの楽器であるかのように前進していくその響きは新しい時代を象徴する響きでもありました。

交響曲第36番 ハ長調 K.425 「リンツ」

- 第1楽章:Adagio; Allegro spiritoso

- 第2楽章:Andante

- 第3楽章:Menuetto e Trio

- 第4楽章:Presto

優美で気品に溢れたモーツァルト

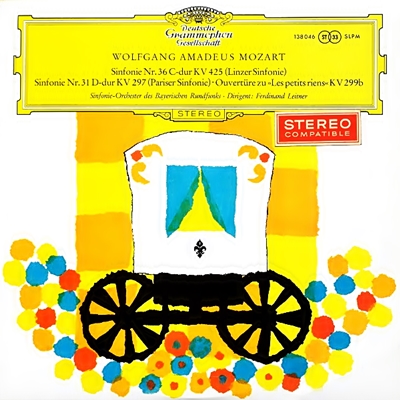

これもまた中古レコードが音源です。ネットで何か面白いレコードはないものかと検索しているときに「フェルディナント・ライトナー」という名前が少し興味をひいてポチってしまった音源です。ライトナーといえばNHK交響楽団の指揮台にもたびたび登場し、個人的には非常になじみ深い指揮者だったからです。

また、私はまだ子供だった時代なのですが、彼の初来日が1964年の「第7回大阪国際フェスティバル」だったと言うことも親しみを覚える理由の一つでした。そして、このレコードの帯には「大阪フェスティバルに来日のライトナーの最新盤」と麗々しく記されていたのです。

と言うことでポチってしまったのですが、調べてみると「大阪フェスティバルに来日のライトナーの最新盤」と記されているにもかかわらず、この2曲のモーツァルトは1959年に録音されたもので、全く持って「最新盤」ではなかったのです。この時代は宣伝のキャッチコピーも随分と怪しげでいい加減なものだったようです。

サヴァリッシュの時にも書いたことなのですが、N響などでなじみ深くなった指揮者は何故か日本ではあまり有難味が薄れるのか、なんの根拠もなしに一段低く見られてしまう悪癖があります。

このライトナーもそうで、彼への印象はヨーロッパでも活躍している手堅い職人型の指揮者というもので、偉大なマエストロとはとらえられていなかったようです。

それにしても、1964年に発売したレコードに、1959年に録音した音源を使って「最新盤」として売り出すというのは、ライトナーへの侮りがどこか透けて見えます。

ちなみに、大阪フェスティバルでのプログラムは以下のようなものでした。オケは「ケルン古典管弦楽団」でした。

5月2日

独奏:ウルリッヒ・コッホ(ビオラ・ダモーレ)

- テレマン:管弦楽組曲 ハ長調

- ヴィヴァルディ:ビオラ・ダモーレ協奏曲 ニ長調

- モーツァルト:交響曲 イ長調, K.201

- ヘンデル:コンチェルト・グロッソ ヘ長調 作品3?4

- J. S. バッハ:管弦楽組曲 第3番 ニ長調

5月3日

- ヘンデル:コンチェルトグロッソ ト短調 作品6?6

- J. S. バッハ:管弦楽組曲第2番 ロ短調

- テレマン:協奏曲 ニ長調

- モーツァルト:セレナード と行進曲ニ長調 K.203, K.237

実に渋いですね。

とまあ、入らぬ前置きが長くなったのですが、それほどの期待もなく針を落としたレコードなのですが、演奏は驚くほどに素晴らしく、自分の中にもライトナーという指揮者への侮りがあったことに気づかされてしまいました。

それにしても、この優美にして気品のあるモーツァルトの素晴らしさはなんとしたものでしょう。

それは、この時代の巨匠たち、例えばベームやヨッフムのような重厚でどこか鈍重なモーツァルトとは全く違います。かといって、後のピリオド演奏に繋がっていくようなムーブメントの中で生み出されつつあったモーツァルトても明らかに異なります。

そしてまた、セルのような白磁のように磨き上げたモーツァルトとも異なります。

いろいろ思い浮かべても、これと似たようなモーツァルトは思い浮かばないのです。

しかし、何気ない素振りで始まり、そして音楽はごく自然に流れて生きるだけなのに、そこに漂う気品の高さは聞けば聞くほどに心の中に染み込んできます。

おそらく、ライトナーという人は古きヨーロッパの「偉大なるカペルマイスター」の最後の生き残りだったのかもしれません。そして、その意図するところを万全に理解して素晴らしい響きで応えたバイエルン放送交響楽団もあっぱれです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2022-10-11:joshua

- このレコードのジャケット、花火の様に明るいですね。

ヨッフムの頃のバイエルンをライトナーが振ってます。

巨匠とまで行かないが味のある指揮者です。

英語conductor. ドイツ語dirigentなんですね。

英語diligentと1字違いで紛らわしい。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)