Home|セル(George Szell)|マーラー:交響曲「大地の歌」 イ短調

マーラー:交響曲「大地の歌」 イ短調

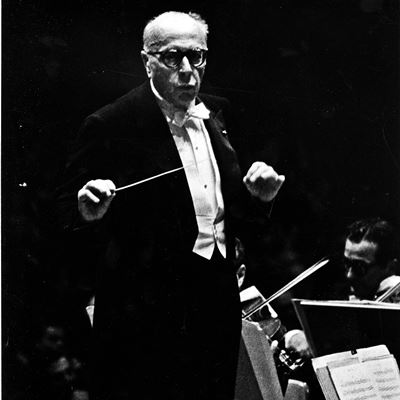

ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 (Ms)モーリン・フォレスター (T)リチャード・ルイス 1967年4月21日録音

Mahler:Das Lied von der Erde [1.Schon winkt der Wein im goldnen Pokale]

Mahler:Das Lied von der Erde [2.Herbstnebel wallen blaulich uberm See]

Mahler:Das Lied von der Erde [3.Mitten in dem kleinen Teiche]

Mahler:Das Lied von der Erde [4.Junge Madchen pflucken Blumen]

Mahler:Das Lied von der Erde [5.Wenn nur ein Traum das Leben ist]

Mahler:Das Lied von der Erde [6.Die Sonne scheidet hinter dem Gebirge]

生は暗く、死も亦暗し!

それよりも、始めてこの作品を聴いた方は「これは果たして交響曲なのだろうか?」という疑問をもたれると思います。どう聴いたってこれはオーケストラ伴奏付きの歌曲集のように聞こえる方もおられると思いますし、それは決して誤りではないと思います。

交響曲の起源はおそらくバッハの息子たちにまで遡ることができるのでしょうが、とりあえずは

そして、それ以降の音楽家たちは縦への掘り下げが行き着くところまで行ってしまったためでしょうか、今度は横への広がりを模索していきます。

声楽の導入は言うまでもなく、ソナタ形式に変わる新たな方法論が模索されたり、響きの充実を求めて管弦楽がどんどん肥大化していったりします。マーラーの前作である第8番においてはその肥大化は頂点に達しますし、方法論においてもこの大地の歌によって行き着くところまで行ったと言えます。

つまり、交響曲という形式が多様化と肥大化の果てに明確なフレームを失ってしまって、作曲家が「これは交響曲だ」と言えば、何でも交響曲になってしまうような時代に突入したと言えます。しかし、それは交響曲という形式の終焉を意味しました。

もちろん、マーラー以降も数多くの交響曲は創作されましたが、しかしそれらはハイドン、ベートーベンと受け継がれてきたクラシック音楽の玉座をしめる音楽形式としての交響曲ではなく、どこか傍流の匂いを漂わせます。私は、クラシック音楽の玉座としての交響曲はマーラーのこの作品と続く第9番によって終焉したと思うのですが、いかがなものでしょうか。

なお、大地の歌の楽章構成は以下の通りです。奇数楽章はテノール、偶数楽章はアルトが歌うようになっています。

とにかく整理できるものだけを選ぶ

セルのライブ録音は「出来損ないのスタジオ録音」などと言っていたのですが、例えば1967年1月5日に録音されたブラームスの交響曲第2番のように、スタジオ録音とは全く違う演奏もあったことに気づくと、そうとばかりも言えないなと思うようになりました。しかしながら、セルのライブ録音を聞く一番の楽しみは、スタジオ録音は行わなかった作品の演奏が聴けるものがあることです。

ここで紹介しているマーラーの「大地の歌」もそう言うライブ録音の一つです。

セルという人の資質とマーラーやブルックナーの交響曲というのはそれほど相性は良くないようです。それは、セルの目から見ればそれらの作品はあまりにも整理し切れていない部分が多すぎるように映ったのでしょう。それ故に、彼が取り上げたマーラーやブルックナーの作品は限定的で、取り上げた回数もそれほど多くはありません。

スタジオ録音に限ればブルックナーでは交響曲第3番と第8番の2曲、マーラーでは交響曲第4番の1曲だけです。そして、ライブで言えば、それ以外にマーラーの6番(これは正規録音という扱いでリリースされている)と9番、そしてこの「大地の歌」の3曲があるだけです。なお、「大地の歌」はセルが亡くなる1970年の2月5日にも取り上げているようです。

つまり、それらのラインナップを見てみると、セルにとって「整理可能」と判断できた作品だけを取り上げているように見えるのです。

ただし、その整理の仕方は、例えばショルティなどとは少しばかり雰囲気が違います。ショルティの場合は鞭を振り回しながら、少し古い話になりますが、鬼軍曹ビリーのブートキャンプみたいなスタイルで作品のダイエットをはかります。

それに対して、セルの場合は実に涼しい顔をして無理なくダイエットをさせてしまいます。

ただし、そのやり方が万人に受け入れられるのかと言えば、そうとも限りません。

何故ならば、マーラーの音楽というのはそう言う無駄な部分こそ愛すべきだという人の方多いですし、ブルックナーに関しても、その理不尽とも思える楽曲の流れにこそに彼の神秘を見る人が多いからです。それを何もかもすっきりと整理してダイエットさせてしまえば、その豊饒に過ぎる愛するべき「おブタちゃん」も、理不尽さの中に潜む「神秘的カリスマ」の姿も消えてしまうからです。

確かに、この「大地の歌」も聞きようによってはオーケストラ伴奏付きの連作歌曲集の様に聞こえなくもありません。もっとも、最後の「告別」だけは演奏時間が30分程度になりますから、歌曲としては些かガタイが大きすぎます。しかし、それでもセルはこの作品に通底する「生は暗く、死もまた暗し!」というイメージよりは、スッキリとした造形によってどこか古典的な佇まいの中にまとめ上げています。

そして、そこには一切の力ずくな面は見られません。

もっとも、それは背景にクリーブランド管の卓越した技術があったからこそ可能になったことなのでしょうが、セルがそう言うやり方を最初から指向していたことも事実です。

ですから、ライブ録音ながら正式にリリースされたマーラーの6番などにはそう言うセルのスタイルが明瞭に刻み込まれています。そして、それが整理されきった音楽であるが故に、最後に下る鉄槌の恐怖は聞くものの心臓を止めかねないほどの恐怖をもたらします。

また、69年にライブで録音された第9番などはまさに白昼夢のような世界を描き出していて、マーラーの音楽が持つ粘着質な側面に壁席とする人には救いとなるような演奏となっていて、そのスタイルをブーレーズなどは完全にパクっていました。

Deccaの名物プロデューサーだったカルショーはマーラーを聴くと本当に体調が悪くなったというエピソードが伝えられていますが、もしもセルと組んでの仕事ならば、意外と頑張れたのかもしれませんね。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)