Home|マルケヴィッチ(Igor Markevitch)|ハイドン:交響曲第104番 ニ長調 Hob.I:104 「ロンドン」

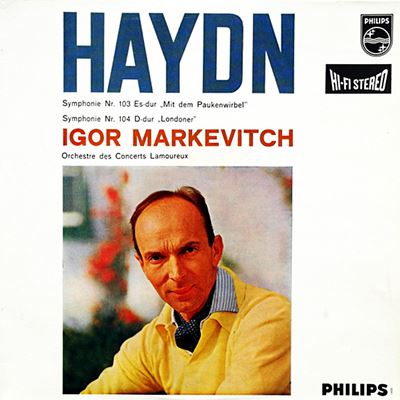

ハイドン:交響曲第104番 ニ長調 Hob.I:104 「ロンドン」

イーゴリ・マルケヴィチ指揮:ラムルー管弦楽団 1959年12月録音

Haydn:Symphony No.104 in D major, Hob.I:104 [1.Adagio-Allegro]

Haydn:Symphony No.104 in D major, Hob.I:104 [2.Andante]

Haydn:Symphony No.104 in D major, Hob.I:104 [3.Menuet e Trio(Allegro)]

Haydn:Symphony No.104 in D major, Hob.I:104 [4.Finale(Spiritoso)]

こののシンフォニーの横にベートーベンのファーストシンフォニーが立っていることに気づくはずです

- 第1楽章:ソナタ形式

- 第2楽章:緩徐楽章〔変奏曲または複合三部形式〕

- 第3楽章:メヌエット

- 第4楽章:ソナタ形式またはロンド形式

舞曲形式の3楽章で終わることの多かった交響曲を、しっかりとした終楽章をもった4楽章構成にしたのはハイドンでした。

何故ならば、貴族のサロンで演奏されるのではなく、多くの聴衆を対象としたコンサートで主役を務めるためにはそれくらいの重量感が必要だったのです。

そして、前半3楽章を「ソナタ形式-緩徐楽章-メヌエット」という組み合わせにしたのも、それがもっともバラエティに富んで聴き応えがあると判断したからであり、後の時代もその判断を支持したのです。

第1楽章のソナタ形式は、人間の声に基づく歌の世界からもっとも遠くに存在する純粋に器楽的な世界を作り上げます。

彼は、この形式を身につけるためにフィリップ・エマヌエル・バッハから多くのことを学んでいます。もちろん、この両者には直接的な師弟関係はないのですが、ハイドンは明確に「彼は父であり、私たちはその子だ」と述べているのです。

そして、この快活で器楽的な世界の後には叙情的な性格を持つ音楽を持ってくるとが相応しいことを見いだしました。そこでは、何よりもメロディが重要であることを見いだしたのです。

続く第3楽章には再び活発な音楽が求められるのですが、それは第1楽章よりは軽めである方がおさまりがいいので舞曲形式が用いられました。

さらに、それら前半の3楽章を受けとめるだけの重みを持った最終楽章をいかに構築するかが最大の課題であることも明らかにしました。

そのために、形式は4楽章の構成でも軽い舞曲形式で終わっていた過去の交響曲とは全く異なる音楽として立ち現れることになったのです。

ハイドンの職人技もこの終楽章をどう処理するかに全力が投入され、そう言う労作の最高の到達点が「ロンドン」とニックネームのついた彼のラスト・シンフォニーでした。

編成は弦楽5部、フルート・オーボエ・クラリネット・ファゴット各2、ホルン・トランペット各2、ティンパニという2管編成の完成形に近いものになっています。

今さら言うまでもないことですが、弦楽5部を構成するヴァイオリン属の楽器は最初からほぼ完成形でしたが、管楽器は全て発展途上の楽器でした。

ですから、弦楽5部に対してどのように管楽器をとけ込ませるのかという問題は、管楽器そのもの発展と密接に関わりを持っていました。

ハイドンは100曲を超える交響曲を残したのですが、その実験の大きなテーマの一つがこの管楽器の扱いでした。

彼が自由に使えたエステルハージ家の楽団は当時のヨーロッパではかなり規模の大きなものであり、多くの管楽器を自由に使える環境にあったのですが、それでも最初はかなり抑制的に使われるのが常でした。

ハイドンは慎重にそれらの管楽器を使用し、その可能性を徹底的に追求しました。

オーケストラにおける管楽器は当初は何の序列もなく雑多に使われていたのですが、フルート・オーボエ・ホルン・ファゴットが弦楽5部のヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバスに対応するようになり、そこへクラリネットやトランペット(後の時代になるととローンボーン)が追加されるスタイルが一般化していきました。

言葉をかえれば、強力な弦楽合奏をベースとしながらそこへ木管楽器が彩りを添え、トランペットやティンパニなどがアクセントをつけるというスタイルです。

しかし、ハイドンはその様な定型に安住することなく、例えば積極的に管楽器にソロパートを割り振ったり、時には弦楽器と対話を交わしたりと、その可能性を最後まで追求し続けた人でした。

そして、その様な実験精神はこの最後のシンフォニーにおいても健在なのです。

そして、この最後のシンフォニーを聞く人は、その横にベートーベンのファーストシンフォニーが立っていることに気づくはずです。

このハイドンが築き上げた世界はこの後ベートーベンが受け継ぎ、そして、結果としてハイドンが思いもよらなかったような位置へとさらに交響曲の世界を引き上げてしまったので、ともすれば彼の仕事は軽く見られがちです。

しかし、客観的に見れば、彼がたどり着いた位置は交響曲の創始者達の位置から見ればはるかなる高みにあることも事実であり、その意味で彼を交響曲の父と呼ぶことには何の不都合もありません。

「凄絶」という表現をせざるをえないほどの唯一無二の演奏

「凄絶」という表現をせざるをえないほどの唯一無二の演奏これはラムルー管にしてみれば誇りともすべき、そして名誉ともなるべき演奏であり録音です。

まさに「凄絶」なハイドンです。ただし、ハイドンの交響曲に「凄絶」という形容詞が誉め言葉になるのかどうかは分かりませんが、それでもそう表現せざるをえないほどの唯一無二の演奏です。

ハイドンに対するアプローチは、ワーグナーの管弦楽曲の時にも感じたように、基本的には知的で明晰あり、その分析したものを常に冷静に表現しています。その点では、これもまたジョージ・セルとクリーブランド管のハイドンと似通った部分があります。

よく、セルの音楽は精緻であっても冷たいと言うことがよく言われましたが、彼の演奏をじっくりと聞いてみれば、そのとりつくシマもない「笑わん殿下」のような表情の下に、古き良きウィーンの伝統に根ざしたロマンティシズムが潜んでいることに気づくはずです。そして、セル自身も己への手綱を緩めればそのロマンティシズムが奔馬のようにあふれ出すことをよく知っていました。

ですから、そう言う己をコントロールする強い意志が時にはおけに対する強引なドライブという形で表面化することが50年代の頃までは時々ありました。しかし、セルのしごきに耐えて、60年代にはいるとクリーブランド管は完璧な合奏能力を備えた希有の存在へと成長し、今度はその完成したサウンドにセル自身が安心して己をまかせられるようになり、結果としてかつての強引さは姿を消して「白磁」に例えられるような音楽を生み出していくことになりました。

しかし、マルケヴィッチの場合は、そう言う知的で明晰な底にうごめいているのは、セルのような古き良きウィーンのロマンティシズムではなくて、何処かロシアの大地に根ざしたある種の狂気をはらんだような野蛮さでした。

ラムルー管はマルケヴィッチの棒に必死で食らいついています。もしも彼らにベルリン・フィルやクリーブランド管のような機能性があればある程度の余裕を持ってその要求に応えることが出来たでしょう。しかし、その必死なオケの姿を前にして、マルケヴィッチがニヤリとその野蛮さが頭をもたげていく様子が手に取るように窺えるのです。

おそらく、これはラムルー管とマルケヴィッチという極限状態の緊張感のなかだからこそ為し得たある種の狂気をはらんだ演奏だったと言えます。

そう言う意味では、これがハイドン演奏のスタンダードにあることは絶対にないでしょうが、そんなものを全て蹴散らしてしまうほどの「凄絶さ」に満ちた音楽が生まれることになったのです。

恐るべし、マルケヴィッチ!!

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)