Home|テバルディ(Renata Tebaldi)|プッチーニ:歌劇「マノン・レスコー」 第4幕

プッチーニ:歌劇「マノン・レスコー」 第4幕

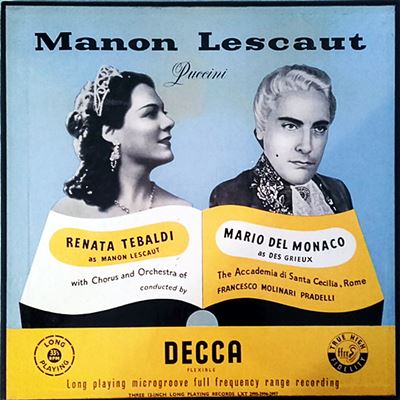

(S)レナータ・テバルディ (T) マリオ・デル・モナコ他 フランチェスコ・モリナーリ=プラデルリ指揮 ローマ聖チェチーリア音楽院管弦楽団 1954年7月~8月録音

Puccini:Manon Lescaut Act4 [1.Tutta su me ti posa]

Puccini:Manon Lescaut Act4 [2.Manon, senti, amor mio]

Puccini:Manon Lescaut Act4 [3.Sei tu che piangi]

Puccini:Manon Lescaut Act4 [4.Sola, perduta, abbandonata...]

Puccini:Manon Lescaut Act4 [5.Fra le tue braccia amore]

アヴェ・プレヴォーの人気小説を題材としたプッチーニの出世作

これは良くあるパターンで、そのまま消えてしまう人も少なくありません。

しかし、プッチーニにとって幸いだったのは、「エドガール」の失敗にもかかわらず、リコルディという楽譜出版者が彼の才能を認めてくれて、次のチャンスを与えてくれたことでした。そして、その与えてくれたチャンスに対してプッチーニが選んだのがアヴェ・プレヴォーの人気小説「マノン・レスコー」だったのです。

そして、このオペラがトリノで初演されると大変な成功をおさめ、プッチーニは一夜にしてヴェルディの後継者という地位を獲得してしまうのです。

しかし、プッチーニに再起のチャンスを与えたリコルディはアヴェ・プレヴォーの小説をオペラ化するには否定的でした。

何故ならば、この物語はマスネによってすでにオペラ化されていて、すでにそれなりの評判をとっていたからでした。ですから、プッチーニのような若手の作家がそれを乗りこえるような作品を仕上げる事への確信が持てなかったのです。。

考えてみれば、それは当然の懸念でした。

まず何よりも、マスネの二番煎じにならないためには、マスネのオペラとの重複を出来る限り避ける必要がありました。

しかし、それは言うほどに容易いことではなく、とりわけ、台本の作成は困難を極めました。

詳細は省きますが、結果的に台本作家が何人も交代し、最終的に、その後プッチーニとともに数多くの傑作を作りあげていくことになるジュゼッペ・ジャコザールとルイージ・イッリカによって完成させられました。

しかしながら、マスネとの差別化を図るために、とりわけ第1幕と第2幕をエピソードの羅列のような形にして内容を圧縮したために、ドラマとしてのまとまりがいささかかける形になってしまいました。

しかしながら、その様な不備を補ってあまりあるものだっのが、プッチーニが描き出した激しいドラマの迫力でした。

そして、それこそがこの作品を成功させ、若きプッチーニが一躍ヴェルディの後継者とされる最大の要因となったのでした。

主な登場人物

- マノン・レスコー(S):恋多き奔放な女性であり、絶世の美女

- レナード・デ・グリュー(T):生真面目な青年騎士だが、マノンに一目惚れしたことで悲劇的な人生へと転落していく

- レスコー(Br):近衛軍曹でマノンの兄。妹を利用して金と安楽な生活を得ようと画策している道楽者

- ジェロント・ド・ラヴォワール(Bass):金持ちの老銀行家。マノンの美貌に見せられてパトロンとなる。

- エドモント(T):学生

第4幕

マノンとデ・グリューはしばらくはアメリカで平穏に暮らしていたのですが、やがてトラブルに巻き込まれてニューオリンズの荒野を彷徨うことになります。やがて、飢えと渇きで高熱を発したマノンは倒れてしまいます。そんなマノンのためにデ・グリューは水を探しに出かけるのですが、一人残されたマノンは己の不運と絶望を歌います。

そして、水を探すことが出来ず空しく帰ったデ・グリューの胸の中でマノンは息を引き取るのです。

- Tutta su me ti posa[僕にしっかりともたれかかっておくれ (マノンとデ・グリュー)]

マノンとデ・グリューは荒涼たる砂漠で逃避行を続けます。

「僕にしっかりともたれかかっておくれ おお 疲れ果てた僕の最愛の人よ ほこりっぽい道も呪われた道ももうすぐ終わることだろう」 - Manon, senti, amor mio[マノン聞いてくれ僕の恋人よ (デ・グリュー)]

飢えと渇きによって倒れたマノンに対してデ・グリューが語りかけます。

「マノン聞いてくれ僕の恋人よ 答えてくれないのか愛しい人? 」 - Sei tu che piangi[あなたなの 泣いているのは?(マノンとデ・グリュー)]

再び意識が戻ったマノンは「渇きが私を苦しめるの いとしい人よ助けて助けて!」とデ・グリューに訴えます。

そして、デ・グリューは絶望的な気持ちで水を求めてマノンのもとを離れます。 - Sola, perduta, abbandonata...[ひとりきり、迷い、捨てられ(マノン)]

「ただひとり絶望し見捨てられているわ この寂しい荒野に! 恐いわ!私のまわりで空が暗くなって行く ああ、私は一人」と歌い出されるマノンのアリアはこのオペラの中ではもっとも悲痛な感情にあふれています。 - Fra le tue braccia amore[あなたの愛しい腕の中で (マノンとデ・グリュー)]

倒れ伏したマノンのもとに水が得られなかったデ・グリューが空しく帰ってくると、やがてマノンは愛の言葉を口にしながら静かに息を引き取るのです。

「あなたをとても愛して私は死んで行くの もう言葉は出ないけれど思い通りには でもこれだけは あなたに言えるわ あなたをとても愛していると」

これぞまさに「イタリア・オペラ!!」

50年代のプッチーニの録音と言えば、スカラ座を二分した二人の歌姫、テバルディとカラスの名前を挙げざるを得ません。テバルディは「Decca」の表看板の一人であり、カラスは「EMI」の表看板でした。しかし、このレーベルの違いは録音的には大きな違いとなってあらわれてしまいました。何故ならば、テバルディの方は1954年の録音であるにもかかわらず立派なステレオ録音であるのに対して、カラスの方は1957年録音であるにもかかわらずモノラル録音なのです。

もちろん、常に言っているように「モノラル」だから駄目だという訳ではありません。しかし、カラスとステファノの素晴らしい歌唱、そしてそれらを完璧に統御しているセラフィンの指揮を聞くとき、1957年なんだからいくら何でもステレオで録音しといてほしかったと思ってしまうのです。

それに対して、テバルディの方はステレオ録音に熱心だった「Decca」の恩恵に浴することが出来ました。

「Decca」は1954年から商業用としてのステレオ録音を本格的に開始するのですが、この「マノン・レスコー」はオペラ全曲盤としては最初のステレオ録音ではないかと思われます。

ただし、当時の「Decca」は結構せこくて、ステレオでも録音していることを演奏家に知られるとギャラの値上げを要求されるのではないかと心配して、表向きはモノラルで録音で録音しながら別室でこっそりとステレオで録音をしていました。ですから、歌手はモノラルの時と同じようにセンターにおかれたマイクの前で歌うので、彼らが舞台の上で動き回っているような臨場感はありません。

しかし、それでもオーケストラの響きが広い空間に広がり、その空間の中で歌声が伸びやかに広がっていく様子はとらえられています。そして、ステレオ黎明期の1954年においてすでにこのクオリティを実現していた「Decca」の技術陣の凄腕には驚かされます。

そして、当然の事ながら、その優れた録音にこたえるだけの素晴らしい歌声がここにはあります。

確かに、ドラマティックなカラスの歌唱と較べれば、テバルディの歌はお行儀が良すぎるかもしれません。つまりは、愛に奔放なマノンにしてはいささか風格がありすぎるのです。しかし、相手役であるモナコがこれまたそれに輪をかけて立派であり、時にはヒロイックにさえ聞こえるので、バランス的にはそれで丁度いいのかもしれません。

このオペラのストーリーを考えれば、グリューには女に引きずられて身を滅ぼす「あかんたれ」の部分がほしいと思う人もいるでしょうし、マノンにはもっと怪しげな魅力を振りまいてほしいと思う人もいるでしょう。そして、そう言う面ならば、たとえモノラルであってもカラス盤の方に軍配が上がるかもしれません。

しかし、このテバルディとモナコの歌からは、これぞイタリア・オペラ!!と言いたくなるような圧倒的なスケール感があることも事実なのです。そして、そのスケール感が、時にはドラマ的には不備な部分があることが否定できないこのオペラの弱点をすべて吹き飛ばしているのです。

そう言う意味では、これぞまさに「イタリア・オペラ!!」なのです。

そう言う意味では、これぞまさに「イタリア・オペラ!!」なのです。

主な配役

- マノン・レスコー:レナータ・テバルディ(S)

- デ・グリュー:マリオ・デル・モナコ(T)

- レスコー:マリオ・ボリエルロ(Br)

- ジェロンテ:フェルナンド・コレナ(Bs)

- エドモンド:ピエロ・デ・パルマ(T)

- 旅籠屋の亭主/士官:アントニオ・サケッティ(Bs)

- 歌手:ルイザ・リバッキ(Ms)

- 舞踏教師:アデリオ・ザゴナラ(T)

- 点燈夫:アンジェロ・メルクリアーリ(T)

- 船長:ダリオ・カセルリ(Bs)

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)