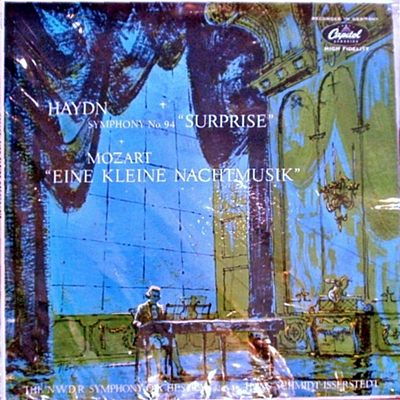

Home|シュミット=イッセルシュテット(Hans Schmidt-Isserstedt)|モーツァルト:セレナード第13番ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

モーツァルト:セレナード第13番ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1955年12月7日~15日録音

Mozart:Serenade In G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik" [1. Allegro]

Mozart:Serenade In G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik" [2. Romance (Andante)]

Mozart:Serenade In G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik" [3. Menuetto (Allegretto)]

Mozart:Serenade In G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik" [4. Rondo (Allegro)]

小さい枠ではあるが、それ自身で完結した小宇宙

「音符一つ変えただけで音楽は損なわれる」とサリエリが感嘆したモーツァルトの天才をこれほど分かりやすく提示してくれる作品は他には思い当たりません。

おそらくはモーツァルトの全作品の中では最も有名な音楽の一つであり、そして、愛らしく可愛いモーツァルトを連想させるのに最も適した作品です。

ところが、それほどまでの有名作品でありながら、作曲に至る動機を知ることができないという不思議さも持っています。

モーツァルトはプロの作曲家ですから、創作には何らかのきっかけが存在します。

それが誰かからの注文であり、お金になる仕事ならモーツァルトにとっては一番素晴らしい動機だったでしょう。あるいは、予約演奏会に向けての作品づくりであったり、出来のよくない弟子たちのピアノレッスンのための音楽作りであったりしました。

まあ早い話が、お金にならないような音楽づくりはしなかったのです。

にもかかわらず、有名なこの作品の創作の動機が今もって判然としないのです。誰かから注文があった気配はありませんし、演奏会などの目的も考えられません。何よりも、この作品が演奏されたのかどうかもはっきりとは分からないのです。

そんなわけで、自分のために音楽を作るということはちょっと考えづらいモーツァルトなのですが、もしかしたら、この作品だけは自分自身のために作曲したのかもしれないのです。もしそうだとすると、これは実に貴重な作品だといえます。

そして、そう思わせるだけの素晴らしさを持った作品でもあります。

ともに都市的人間だったモーツァルトとイッセルシュテットとの幸せな出会い

何かのコマーシャルではないですが、このような「何も足さず、何も引かない」モーツァルトを聞かされると、ふとこんな思いがよぎります。もしかしたら、イッセルシュテットの不幸は最晩年にウィーンフィルとベートーベンの交響曲全集を録音した事にあったのではないか。

思い切った言い方をすれば、ベートーベンの音楽はイッセルシュテットにとってはそれほどジャストミートする音楽ではなかったのです。

もちろん、悪い演奏ではありません。

しかし、この全集によって「堅実で手堅い、中庸をいく指揮者」という褒めているのか貶しているのか分からないような評価が確定した事は間違いありません。そして、褒めているのか貶しているのか分からないとは書いたのですが、そのココロは明らかに同時代の巨匠と呼ばれた指揮者達と較べれば一段落ちる存在と言うことを遠回しに表明したものでした。

もちろん、音楽というものを二つ並べてどちらが優れているかなどという論議ほど馬鹿げたものはありません。

さすがに最近は殆ど聞かれなくなりましたが、その昔はフルトヴェングラーとトスカニーニを並べてその優劣を論ずる姿をよく見かけたものです。

今から思えば、目指すべき方向が全く異なる存在を横並びで較べても何の意味もない話でした。

それはたとえてみれば、肉屋と魚屋が出会って、魚屋は肉屋に対してお前の店には鯖もなければ鰺もないと言いがかりをつければ、肉屋は魚屋に対して、そう言うお前の所では豚の一欠片も置いてないではないかと、言い返しているようなものだからです。

ただし、こういう愚は多くの人がすぐに気がつくのですが、それに対して、目につきやすい部分だけである音楽家に対する評価を確定してしまうと言う誤りは、なかなか気づかれずに終わってしまうことが多いように思われます。

最初に、イッセルシュテットの不幸は最晩年にウィーンフィルと録音したベートーベンの交響曲全集にあったのではないかと書いたのは、その典型の一つだと感じたからです。

もちろん、イッセルシュテットについてよく知るものは、彼が最も高い適性を示したのがモーツァルトであり、ブラームスであったことは周知の事実です。

しかし、そう言う本線である録音はそれほど世間には流通しておらず、イッセルシュテットと言えば相変わらずウィーンフィルとのベートーベンだけが突出して有名なのです。

その背景には、50年代の録音がCapitolやMelodiya、Telefunkenなどというレーベルが中心だった事が影響しています。

ところが、最近のカタログをチェックしてみると、そのベートーベンの全集盤でさえ、タワーレコードの特別企画としてリリースされた「SACD盤」だけが生き残っているだけです。通常のCD盤ならば、分売された輸入盤を探すしかないというレベルなのです。

こういう状態が続けば、いつかはイッセルシュテットという二流の上レベルの指揮者がいたそうだ・・・、という「記憶」だけしか残らなくなりそうです。

ですから、モーツァルトやブラームスの録音を中心としてイッセルシュテットという人も追いかける意味はあるかと考えた次第です。

「アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク」なんてものは、それこそ聞き飽きるほど聞かされてきた音楽です。

「耳タコ」の上にさらに何匹もタコがくっついたほどの音楽なのですが、それでもこういう録音を聞くと、まだこのような透明感に溢れた美しい表現の仕方があったのかと感心させられます。

それを内部の見通しの良い透明感に溢れた響きであるとか、速めのインテンポだなどと言っても伝えるべきものはなかなか伝わりません。

しかし、そこには本質的には都市的人間だったモーツァルトの音楽が、これもまた都市的人間だったイッセルシュテットの感性との幸せな出会いがあることだけは確かなようです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)