Home|ショルティ(Georg Solti)|ハイドン:交響曲第103番 変ホ長調「太鼓連打」

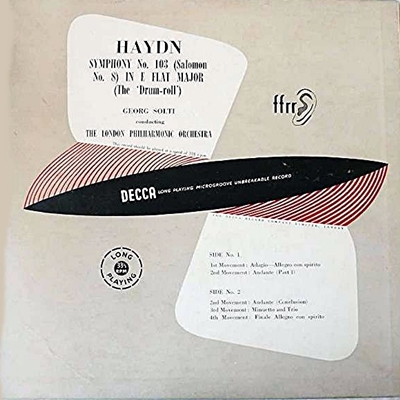

ハイドン:交響曲第103番 変ホ長調「太鼓連打」

ゲオルク・ショルティ指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1949年8月録音

Haydn:Symphony No.103 in E-Flat major "The Drum Roll" Hob.1:103 [1.Adagio - Allegro con spirito]

Haydn:Symphony No.103 in E-Flat major "The Drum Roll" Hob.1:103 [2.Andante piu tosto allegretto]

Haydn:Symphony No.103 in E-Flat major "The Drum Roll" Hob.1:103 [3.Minuet - Trio]

Haydn:Symphony No.103 in E-Flat major "The Drum Roll" Hob.1:103 [4.Finale. Allegro con spirito]

ティンパニーの独奏でロール打ち

そのために、厳密にいえばこの3曲をザロモンセットに数えいれるのは不適切かもしれないのですが、一般的にはあまり細かいことはいわずにこれら三作品もザロモンセットの中に数えいれています。

ただし、ザロモンコンサートが94年にピリオドをうっているのに、最後の三作品の初演が95年になっているのはその様な事情によります。

このオペラコンサートは2月2日に幕を開き、その後2週間に一回のペースで開催されました。そして、5月18日まで9回にわたって行われ、さらに好評に応えて5月21日と6月1日に臨時演奏会も追加されました

- 第102番 変ロ長調:94年作曲 95年2月2日初演

- 第103番 変ホ長調「太鼓連打」:95年作曲 95年3月2日初演

- 第104番 ニ長調「ロンドン」:95年作曲 95年5月4日初演

103番の交響曲に「太鼓連打」と標題がついているのは、第1楽章の導入部にティンパニーの独奏でロール打ちがあるからなのですが、当然の事ながらハイドン自身のあずかり知らぬ事です。おそらく、この標題は19世紀の初め頃につけられたものだと思われます。

なんと言っても、純粋器楽の交響曲というのはオペラなどと較べれば取っかかりが内容に思えるので「驚愕」とか「奇蹟」とか「軍隊」みたいなあだ名がついている方が何となく安心できるという面があります。

この「太鼓連打」も最初のたった1小節だけのティンパニー連打が聞き手にとってはその部分が非常に印象的だったと言うことでしょう。

なお、この作品がはじめ演奏されたときは第2楽章が好評でアンコールされたようです。この音楽はハイドンの音楽としては不思議な感覚が漂っていて、ハ短調なのですが、どこか「虚画化された悲劇」みたいな雰囲気が漂っています。

ハイドン自身にはそんな気はなくても、当時のイギリスの人々はそこにフランス革命の混乱に陥っているフランスを見たのかもしれません。

交響曲第103番 変ホ長調「太鼓連打」

- 第1楽章 Adagio - Allegro con spirito - Adagio

- 第2楽章 Andante piu tosto allegretto

- 第3楽章 Menuetto - Trio

- 第4楽章 Finale. Allegro con spirito

ここにはどちらに進むべきかという「模索」のようなものが感じられてしまう

ショルティと言えばDeccaの表看板であり続けたのですが、そのショルティが指揮者として始めて本格的に取り組んだ録音がこのハイドンの交響曲103番「太鼓連打」でした。しかし、すでに紹介しているように、これに先立つ形でショルティはベートーベンのエグモント序曲とコダーイのハーリ・ヤーノシュ組曲を録音しています。

ところが、その後ショルティと深い関係を結ぶようになるジョン・カルショーはその自伝の中で「ヴィクター・オロフとの最初の一枚以外は、何か理由があったり多忙だったりしたときを除いて、すべて私が彼と一緒に仕事をしていた」と述べているのです。

この「ヴィクター・オロフとの最初の一枚」というのが、このハイドンの録音のことなので、つまりは、カルショーにしてみれば、そしておそらくはDeccaにしてみても、それに先行するエグモント序曲やハーリ・ヤーノシュ組曲などは数の内には入っていないと言うことなのです。

しかしながら、そんな数の内に入らない録音で指揮者としての能力を試験されながらも、その実質的なデビューに際してはヴィクター・オロフが録音を担当しているのですから、それなりに期待されていたことは間違いないようです。

言うまでもないことですが、優秀録音で名を馳せたDeccaの屋台骨を築き上げたのはヴィクター・オロフでした。

人々はヴィクター・オロフのことを「Deccaの音を作った人」と呼びました。

Deccaが録音で使用する会場はヴィクター・オロフがOKを出したところに限られていて、それ以外の会場を録音に使用することはなかったというのはよく知られた話です。

そんなオロフも50年代にはいると実際の録音会場に足を運ぶことは少なくなっていくので、駆け出しの新人指揮者のデビュー録音に御大が乗り出してきたというのは、先に述べたように期待の大きさの表れだったのかも知れません。

ただし、この後にカルショーとのコンビで録音されるスッペの序曲集などと較べると、ここにはどちらに進むべきかという「迷い」のようなものが感じられます。

いや、そう感じてしまうのは、すでにスッペの序曲集を知ってしまっているからであって、それは「迷い」ではなくて「模索」とすべきなのかも知れません。

虚心坦懐にこの録音だけを聞けば、歌うべき所はしなやかに歌っていますし、オケの鼻面を引き回すような手荒なまねもしていません。

ですから、決して悪い演奏ではないのですが、しかし、ショルティがこの後もこのような演奏を続けていたならば、これと同じような数多の「佳演」の中に埋没して、手堅い指揮者の一人として終わってしまっていたでしょう。

ショルティの回顧録によれば、二人の間には意見の違いもあって衝突すること事も多かったようなのですが、そう言う衝突も繰り返しながらも、二人三脚のようにして世間に溢れている数多の「佳演の海」の中から抜け出るための「模索」を繰り返していったのでしょう。

カルショーはショルティのことを「私と同世代の指揮者たちで、うわべでなく本物の賞賛を勝ち取るために、ショルティ以上に懸命に働き、彼以上にそれを得た人物はいないと思う」と述べています。

ショルティもカルショーも頑張ったわけです。

と、ここまで書いてきて、このハイドンの録音はカルショーがプロデュースし、ケネス・ウィルキンソンが録音エンジニアとして参加していたとなっている資料を見つけてしまいました。

その資料では、私が数の内に入らなかったのかと書いてしまったベートーベンのエグモント序曲とコダーイのハーリ・ヤーノシュ組曲を担当したのがヴィクター・オロフとなっています。

もしもそれが正しいとすると随分と景色がかわってしまいます。

実は、「ヴィクター・オロフとの最初の一枚以外は、何か理由があったり多忙だったりしたときを除いて、すべて私が彼と一緒に仕事をしていた」というのはネット上からの孫引きなので、一度きちんとカルショーの自伝に当たってみないといけないですね。

やはり手抜きは駄目みたいです。(^^;

<さらに追記>

やはり、このハイドンの交響曲はカルショーとケネス・ウィルキンソンのコンビによる録音のようです。そのあたりの詳しい経緯は項を改めて書いてみたいと思います。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)