Home|メニューヒン(Yehudi Menuhin)|パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第1番ニ長調 作品6

パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第1番ニ長調 作品6

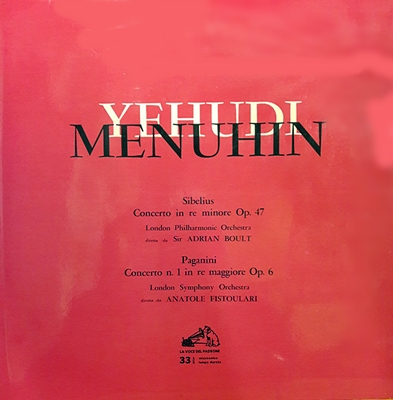

(Vn)ユーディ・メニューイン:アナトール・フィストゥラーリ指揮 ロンドン交響楽団 1955年録音

Paganini:Violin Concerto No.1 in AE-flat major, Op.6 [1.Allegro maestoso. Kadenz(Sauret). Allegro maestoso]

Paganini:Violin Concerto No.1 in AE-flat major, Op.6 [2.Adagio espressivo]

Paganini:Violin Concerto No.1 in AE-flat major, Op.6 [3.Rond: Allegro spirituoso]

ヴァイオリンの技巧の見本市

いわゆるクラシック音楽の通たちからは一段も二段も低く見られてきたことは間違いありません。そして、その事は決して現在だけでの話ではなく、パガニーニが活躍した19世紀においても事情はそれほど変わりません。

例えば、シューマン。

彼は、「私はヴィルトゥオーソのための協奏曲は書けない。」なんて言って、さらに「何か別のものを変えなければならない」などと呟くのです。

古典派の時代でも、モーツァルトやベートーベンはソリストの名人芸を披露するだけの協奏曲には飽きたらず様々なトライを繰り返していました。

ですから、そう言う時代背景の中にこのパガニーニの作品を置いてみると、あまりにも問題意識がなさ過ぎるように見えるのです。

しかし、音楽というのはまずはエンターテイメントだという現実に開き直ってみれば、これは実に「楽しい」作品であることは間違いありません。

ありとあらゆる「美食」を食いつくした果てに、お茶漬けと漬け物に行き着くのは決して否定しませんが、その価値観を全ての人に押しつけるはいかがなものでしょうか?

たまには難しい理屈は脇に置いて、極上の美食に舌鼓をうつのも悪くはないでしょう。

ちなみに、パガニーニには自筆楽譜というモノはほとんど残っていません。

それは、彼が病的なまでに疑り深い人間であり、他人に自分の作品が盗用されることをおそれて、演奏会が終わるとパート譜などを全て回収した上に、パガニーニの死後も遺族がそれらの保存に全く無関心であったためにその大部分が散逸してしまったためです。

現在では、そう言う楽譜の存在が確認されているのは6曲のコンチェルトとカプリースだけだと言われています。

メニューヒンが18歳の時に録音した34年盤と比較すると、あれこれ複雑な感情がわき上がってきます。

メニューヒンはパガニーニの協奏曲(第1番)を3回録音しています。- モントゥー指揮 パリ交響楽団 1934年5月録音

- フィストゥラーリ指揮 ロンドン交響楽団 1955年録音

- エレーデ指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1960年10月録音

このうち34年盤と比較の対象になるのはフィストラーリ指揮による55年盤でしょう。

55年盤は残念ながらモノラル録音なのですが、モノラルとしてはかなりの優秀録音であり、メニューヒンのテクニックもそれほどの衰えはみせていません。

しかし、それでも、メニューヒンが18歳の時に録音したモントゥーのサポートによる34年盤と比較すると、あれこれ複雑な感情がわき上がってきます。

これを聞き比べていて、頭をよぎったのがフィギュアスケートの浅田真央です。

10代半ばの頃は何の躊躇いもなく、いとも容易く跳べていたジャンプが、20才を超える頃になると跳べなくなって苦闘していた彼女の姿です。

フィグアスケートのことは全く分かりませんし、ヴァイオリンの演奏法についても専門家でもありませんから、いい加減な感想の域は出るものではないのですが、この両者に共通しているように思うのは「躊躇い」のような気がします。

フィギュアスケートをテレビなどで見ていると、難しいジャンプを前にして躊躇いを感じながらジャンプするタイミングを計っている選手がよくいます。

その「躊躇い」のような心の動きは私のような素人でも感じ取れるもので、そう言うときは、十中八九、そのジャンプを失敗をしています。

それは浅田真央ほどの選手でも同じで、子どもの頃は何の躊躇いもなくジャンプを踏み切り何の問題もなく見事に着氷していたのが、年を重ねるごとに「さあ跳ぶぞ!」みたいな心の構えが明らかに見て取れたもので、そう言う「心の動き」が見て取れるときは余りよい結果にならないことが多かったです。

さらに言えば、たとえ何とか上手く跳べて着氷できても、そこからは子供の頃のような軽やかさは失われていました。

メニューヒンのこの演奏を聞き比べても、それと全く同じようなことを感じてしまったのです。

ヴァイオリニストにとってパガニーニの協奏曲を演奏するというのは大変なチャレンジです。そして、そのチャレンジを克服するために18才のメニューヒンもまた大変な練習を積み重ねたでしょうが、いざ本番では、失敗する自分のイメージなどは微塵もわかなかったのでしょう、驚くほどの思い切りの良さで次々と難場をクリアしていきます。

しかし、55年盤でのメニューヒンにはその思い切りの良さはありません。

第1楽章のカデンツァなどを聞いていると、その腕の冴えには惚れ惚れしますから、こういう部分を聞く限りでは、多くの人が悪く言うようなテクニックの衰えなどは全く感じません。

しかし、音楽全体を聞いていて、メニューヒンが失ってしまったと強く感じるのは、失敗するイメージなどは全く湧かない思い切りの良さです。

浅田真央が何の迷いもなく踏み切っていたあのジャンプの切れ味が年を重ねるにつれて失ってしまったように、メニューヒンもまたあの眩しいほどの輝きを失ってしまっているのです。

それにしても、この34年盤のメニューヒンは心底凄いです。

モントゥー指揮 パリ交響楽団 1934年5月録音

Paganini:Violin Concerto No.1 in AE-flat major, Op.6 [1.Allegro maestoso. Kadenz(Sauret). Allegro maestoso]

Paganini:Violin Concerto No.1 in AE-flat major, Op.6 [2.Adagio espressivo]

Paganini:Violin Concerto No.1 in AE-flat major, Op.6 [3.Rond: Allegro spirituoso]

SP原盤の時代ですから、おそらく録音してからの編集などと言うことは全く不可能ですし、もしかしたらこれは完全一発録りの可能性もあります。もしもそうだとすれば、そしてそうである可能性は限りなく高いのですが、これは本当に恐ろしい録音です。

あのアイザック・スターンが自伝の中でいまだ持って忘れることのできない録音だとして絶賛していた理由がよく分かります。

特に最終楽章での何の躊躇いもなく突っ込んでいく切れ味の鋭さは特筆ものです。さらには楽章の後半ではピッチカートもまじえて見事に盛りあげていくのですが、55年盤ではそれは回避されて全て弓だけ演奏されています。

そこに、最後はトリプル・アクセルを回避せざるを得なくなっていった浅田真央の姿がだぶってきたりもします。

しかし、それでもなお失敗することの怖さを知って、躊躇いの気持ちを振り捨てることが出来なくなってもなお、より高みを目指そうとした心の有り様には拍手を送るべきです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2017-10-24:toshi

- メニューインの演奏が若い時にくらべ壮年期は良くない。これは良く言われますよね。ある評論家の方が、若い時に大成したので普通の演奏家がやらなけばいけない基礎練習を怠ったことと、従軍演奏をしていたのでそれで、肉体的に消耗したことが原因でないか、という推測をされていました。確かに壮年期のメニューインは肉体的なことに悩んていたのかもしれませんね。楽器を弾くことにヨガを取り入れたり。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)