Home|フルトヴェングラー(Wilhelm Furtwangler)|ベートーベン:交響曲第3番 変ホ長調, Op.55「英雄」

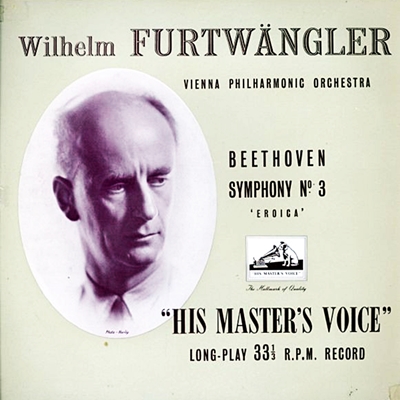

ベートーベン:交響曲第3番 変ホ長調, Op.55「英雄」

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー:フルトヴェングラー指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1952年11月26日~27日録音

Beethoven:Symphony No.3 in E flat major , Op.55 "Eroica" [1.Allegro Con Brio]

Beethoven:Symphony No.3 in E flat major , Op.55 "Eroica" [2.Marcha Funebre; Adagio Assai]

Beethoven:Symphony No.3 in E flat major , Op.55 "Eroica" [3.Scherzo. Allegro Vivace; Trio]

Beethoven:Symphony No.3 in E flat major , Op.55 "Eroica" [4.Allegro Molto; Poco Andante; Presto]

音楽史における最大の奇跡

浅学にして、その歴史を詳細につづる力はありませんが、ハイドンがその様式を確立し、モーツァルトがそれを受け継ぎ、ベートーベンが完成させたといって大きな間違いはないでしょう。

特に重要なのが、この「エロイカ」と呼ばれるベートーベンの第3交響曲です。

ハイリゲンシュタットの遺書とセットになって語られることが多い作品です。人生における危機的状況をくぐり抜けた一人の男が、そこで味わった人生の重みをすべて投げ込んだ音楽となっています。

ハイドンからモーツァルト、そしてベートーベンの1,2番の交響曲を概観してみると、そこには着実な連続性をみることができます。たとえば、ベートーベンの第1交響曲を聞けば、それは疑いもなくモーツァルトのジュピターの後継者であることを誰もが納得できます。

そして第2交響曲は1番をさらに発展させた立派な交響曲であることに異論はないでしょう。

ところが、このエロイカが第2交響曲を継承させ発展させたものかと問われれば躊躇せざるを得ません。それほどまでに、この二つの間には大きな溝が横たわっています。

エロイカにおいては、形式や様式というものは二次的な意味しか与えられていません。優先されているのは、そこで表現されるべき「人間的真実」であり、その目的のためにはいかなる表現方法も辞さないという確固たる姿勢が貫かれています。

たとえば、第2楽章の中間部で鳴り響くトランペットの音は、当時の聴衆には何かの間違いとしか思えなかったようです。第1、第2というすばらしい「傑作」を書き上げたベートーベンが、どうして急にこんな「へんてこりんな音楽」を書いたのかと訝ったという話も伝わっています。

それほどまでに、この作品は時代の常識を突き抜けていました。

しかし、この飛躍によってこそ、交響曲がクラシック音楽における最も重要な音楽形式の一つとなりました。いや、それどことろか、クラシック音楽という芸術そのものを新しい時代へと飛躍させました。

事物というものは着実な積み重ねと前進だけで壁を突破するのではなく、時にこのような劇的な飛躍によって新しい局面が切り開かれるものだという事を改めて確認させてくれます。

その事を思えば、エロイカこそが交響曲というジャンルにおける最高の作品であり、それどころか、クラシック音楽という芸術分野における最高の作品であることをユング君は確信しています。それも、「One of the Best」ではなく、「The Best」であると確信しているユング君です。

フルトヴェングラーのスタジオ録音を見直すときが来たようです。

フルトヴェングラーの演奏に関しては大戦中のライブ録音を評価するのが一般的でした。しかし、戦後になされたスタジオ録音を素晴らしい音質で蘇らせてリリースする動きが最近になって目立ってきました。

とりわけ、52年以降のスタジオ録音に関してはEMIが正式にテープ録音を採用しているために、最近の録音と比べてもそれほどの落差を感じることなく音楽を楽しめるはずのものでした。それなりにきちんと作り込めば、それなりの音質で音楽を再現できるポテンシャルはある録音だったのです。

ユング君がこのことに初めて気づかされたのは、イタリアEMIが独自にマスタリングをほどこしてリリースしたベートーベンの交響曲全集を聞いたときでした。それは、今までに何度も再発を繰り返してきた同じEMIの音源とは思えないほどの素晴らしいものでした。

さらに、その後「THE 50’S」なるマイナーレーベルから出されたシューベルトの8番「ザ・グレイト」(50年スタジオ録音)を聞いたときは、開いた口がふさがりませんでした。いったいどういう種と仕掛けがあるのか分かりませんが、今まで何度も耳にしてきたEMIのものとは別物ののようなすぐれた音質でした。

最初は何か強力なノイズリダクションをかけているのかと思いましたが、聞き込んでみるとそう言う形跡は全くありません。おそらくは、よほど質の良い初期LP盤からの板おこしをしたのでしょう。

こうなると、テープ録音を正式に採用する以前の録音でさえも、やる気さえあればかなりの音質で蘇らせることも可能だと言うことが分かります。

そして、そう言う努力をEMIが全くやってこなかったのではないかという疑惑も浮かび上がってきます。

著作権という錦の御旗の上にあぐらをかいた殿様商売のゆえでしょうが、その錦の御旗が効力を失うことによって(隣接著作権の失効)、逆にフルトヴェングラーの芸術の本質が浮かび上がってくるようなすぐれたCDが市場に出回るようになったとするなら、何という皮肉、何というパラドックスでしょうか!!

つまり、EMIの様な粗雑な音質でスタジオ録音をリリースしていたのでは、音質の面でも大戦中のライブ録音に対してそれほどの優位を主張できず、その結果として、きちんとまとまったスタジオ録音よりは異様な緊張感に満ちた大戦中のライブ録音に軍配があがるのは当然のことだったのです。

しかし、うれしいことに、多くのマイナーレーベルからリリースされる最近のCDは、大戦中のライブ録音などとはハッキリと一線を画すほどに素晴らしい音質です。そうなると、細部の細部まで彫拓の限りを尽くしたスタジオ録音は、フルトヴェングラーというこの希代の天才がそれぞれの作品と作曲家をいかに理解していたかをハッキリと私たちに教えてくれるものとなっています。

とりわけ、52年の11月の下旬から12月の初旬にかけて集中的に録音されたベートーベンの交響曲は注目に値します。

52年11月24,25日:交響曲第6番「田園」

52年11月26,27日:交響曲第3番「エロイカ」

52年11月24,27,28日:交響曲第1番

52年12月1,2日:交響曲第4番

これだけ集中的に録音したのですから、それなりの準備と思い入れを持って取り組んだはずです。一般的にはそれほど評価の高くないスタジオ録音ですが、すぐれたCDで聞き直してみると全く別物のように聞こえるはずです。

それ故に、フルトヴェングラーのベートーベンは既に何種類もアップしてはいるのですが、2004年を迎えて新たにパブリックドメインの仲間入りをはたしたこれらの音源をアップせざるをえないユング君なのです。(残念ながら1番に関しては初出が55年ですので、隣接著作権は失効していません。それ以外はすべて初出が53年です。)

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2011-01-29:メフィスト

- フルトヴェングラーのエロイカ。

ほんと、よく出来た歌舞伎の芝居みたいに聴こえる。

聴衆が「ここだ!」と思った時、思った通りにホルンが鳴る。

ここまで人工的な演奏は少ないけど、聴衆のツボを刺激する演奏はない。

「あぁ、またフルトヴェングラーが俺を惑わす」と思いつつ酔いしれる演奏だ。

2012-05-06:としろう

- 1963年頃AngelのLPでこの曲を聴いていました(当時20歳位)。オケ、指揮者も同じです。記憶が定かでないのですが、1944年演奏版だったのでしょうか。1952年のスタジオ録音版のほうが私は好きです。それにしてもすごい曲、素晴らしい演奏ですね。心が揺さぶられます。

目下、改めてベートーベンの全作品を年代順に追っかけて聴いています。「クラッシックリスニングルーム」のサイトには大変感謝しています。

2012-10-27:トム

- ぼくにとってこんなに心えぐられる英雄はありません.人や世界への敬愛の気持ちに深く共振して心震えます.古今東西,フルトヴェングラーだけでしょう,この表現が出来る人は.神々しい音楽になっていると思います.ベートーベンが生きていれば,激賞すると思います.あの気位の高いベートーベンがです.トム君は心なえるときはいつもフルトヴェングラーの英雄を聴いては気持ちを立て直してきました.彼の演奏にはその力があるのです.生きていく力をくれるというか...10点です.

2012-10-27:みちこ

- 「エロイカ」ベートーヴェンの数ある曲でも屈指の名作です。堂々とした自信と風格は9曲中最高でしょう。普段はセル、クリーヴランドを好んで聴いていますが、フルトヴェングラーもさすがにいいですね。演奏スタイルはセルとは対照的とも言えますが、音楽を完全に把握しきっています。歌いまわしというか押しどころは、まるで弓で的のど真ん中を射るようです。テンポは揺れ動くのですが、それは曲の求めているところと完全に一致していて、演奏者と曲が一体化しています。数ある「エロイカ」の中でもトップを争う名演だと思います。

2012-11-28:シューベルティアン

- 偉大な指揮者ベスト10なんてのをやれば必ず第1位になるこの人、フルトヴェングラーのえらさがわかりません。バイロイトの第9もなにがそれほどいいのか…

オペラの血わき肉踊るといった感興とは似たようで違ったこの人の表現、情念のドラマというのかしら。しかしビールの味と、ワインやウィスキーの味がちがうというのと似たような感じで、大きな意味では同じだと思われる。ある種の夢心地へ聞き手を強制的に連れ去るような力があるということなのだと、思われはするが、わたしはどうしてもついてゆけない。目をあけてはっきり現実を見ている人の表現ではないと思う。いま陶酔している人もいずれ飽きるのでは? トスカニーニやセルのほうが、人物としてどれだけ大きいかわからないと思う。

2013-05-11:マオ

- 「エロイカ」は大好きな曲です。演奏もいろいろ聴きましたが、この演奏も好感をもちました。テンポや強弱の動きはいつものフルトヴェングラーのものですが、不思議とそれが自然に聴けました。時代的に重なるのかワルターと少し似た感じがします。両者とも全体的にゆっくりとして堂々とした風格があります。ただしオーケストラはやはりウィーンフィルが音色的にもアンサンブルでも少し上かなと思います。ここでのフルトヴェングラーは「エロイカ」のよさを素直に表現しようとしているように聴こえます。よけいな力みがなく「エロイカ」の本来の魅力を感じました。

2014-03-19:sandayu

- ユングさん、ありがとうございます。

このサイトのおかげで中年になりクラシックに目覚めました。

フルトヴェングラーの「英雄」すばらしい演奏でした。録音も1952年とは思えない良さで、気持ちよく聴くことが出来ました。

ステレオ録音以前は音が悪いという先入観で、これまであまり聴いてきませんでしたが、考えを改めなければならないようです。ありがとうございます。

これからもずっと聴かせていただきますのでよろしくお願い申し上げます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)