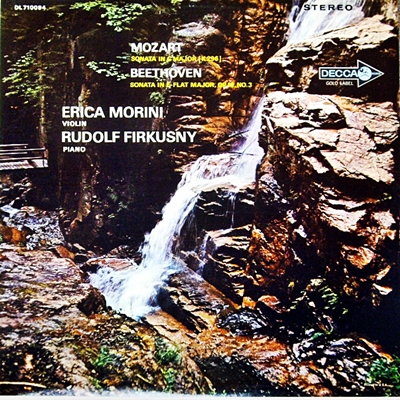

Home|エリカ・モリーニ(Erika Morini)|モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ ハ長調 K.296

モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ ハ長調 K.296

(Vn)エリカ・モリーニ (P)ルドルフ・フィルクスニー 1963年3月5&6日録音

Mozart:Violin Sonata in C major, K.296 [1.Allegro vivace]

Mozart:Violin Sonata in C major, K.296 [2.Andante sostenuto]

Mozart:Violin Sonata in C major, K.296 [3.Rondo. Allegro]

マンハイム・ソナタ:作品番号1のK301~K306と愛らしいピエロンに捧げられたK296

「・・・わたしはこれらを、この地ですでに何度も弾きました。悪くありません。・・・」

「悪くありません。」・・・この一言がモーツァルトから発せられるとは何という賛辞!!

残念なことに、モーツァルトを感心させたシュスターの作品がどのようなものかは現在に伝わっていません。しかし、それらの作品が、従来のピアノが「主」でヴァイオリンが「従」であるという慣例を打ち破り、その両者が「主従」の関係を交替しながら音楽を作り上げていくという「交替の原理」にもとづくものであったことは間違いありません。

モーツァルトは旅費を工面するために引き受けたド・ジャンからのフルート作品の作曲にうんざりしながら、その合間を縫ってヴァイオリンソナタを作曲します。このうちの5曲(K301・K302・K303・K305・K296)はマンハイムで完成し、残りの2曲(K304、K306)はパリへ移動してから完成されたと言われています。そして、K301?K306の6曲はプファルツの選帝候妃に作品番号1として、そしてK296はマンハイムで世話になった宿の主人の愛らしい娘、テレーゼ・ピエロンに捧げられています。

私たちが、モーツァルトのヴァイオリンソナタとしてよく耳にするのはこれ以降の作品です。

モーツァルトは選帝候妃に捧げた作品番号1の6曲について、明確に「ピアノとヴァイオリンのための二重奏曲」と述べています。そして、あまりにも有名なホ短調ソナタを聴くときに、何かをきっかけとして一気に飛躍していくモーツァルトの姿を見いだすのです。

そこでは、ピアノとヴァイオリンはただ単に交替するだけでなく、この二つの楽器が密接に絡み合いながら人間の奥底に眠る深い感情を語り始めるのです。アインシュタインが指摘しているように、「やがてベートーベンが開くにいたる、あの不気味な戸口をたたいている」のです。

さらに、作品番号1の最後を飾るK306と愛らしいピエロンのためのK296は、当時のヴァイオリンソナタの通例を破って3楽章構成になっています。このK296は第2楽章がクリスティアン・バッハのアリア「甘いそよ風」による変奏曲になっていて、実に親しみやすい作品です。また、K306の方は、K304のホ短調ソナタとは打って変わって、華やかな演奏効果にあふれたコンチェルト・ソナタに仕上がっています。

聡明な演奏

ヴァイオリンという楽器には、他の楽器にはない悪魔性が存在しています。パガニーニはその超絶技巧ゆえに「悪魔に魂を売った」と言われました。不思議なことに、リストの超絶技巧には「悪魔」のレッテルが貼られることはありませんでした。

それから、弾くものを次々と不幸にする「呪われたヴァイオリン」というものは存在しますが、同じように弾くものを次々と不幸にする「呪われたピアノ」等というものは聞いたことがありません。

そして、演奏に使ったヴァイオリンが呪われていたかどうかは分かりませんが、ヴァイオリンという楽器には、それを演奏する人間の心と体を蝕んでいくような「怖さ」を持っていることは疑いがないようです。

マイケル・レビンとクリスチャン・フェラスは薬物やアルコールにおぼれて自宅で不慮の死を遂げます。ヘンリック・シェリングは不慮の死は遂げなかったものの、その晩年は深刻なアルコール中毒に蝕まれていました。

また、ジネット・ヌヴーとジャック・ティボーは飛行機事故でその生涯を閉じていますし、コーガンも列車の中で心臓発作に見舞われて不慮の死を迎えています。

もちろん、こういう悲劇的な事は全体の母数からみればごく限られた事例であることは確かなのですが、それでも、そう言う悲劇に対してヴァイオリンという楽器は(おかしな言い方ですが)よく似合ってしまいます。

ですから、これもまたおかしな言い方なのですが、そう言う悪魔性に絡め取られないように、凛と背筋を伸ばして悪魔と対峙するようにヴァイオリンを演奏した人がいます。すぐに思い浮かぶのが、ジョコンダ・デ・ヴィートにミシェル・オークレール、そして、ここで紹介しているエリカ・モリーニあたりでしょうか・・・、って、みんな女性じゃないですか(^^;。

デ・ヴィートとオークレールは若くして第一線のソリストからは引退して教育活動に重点を置いてしまいましたが、モリーニは70歳過ぎまで第一線で活躍し続けました。そして、その引退後も20年近くの余生を過ごしたのですから、彼女こそは見事なまでに悪魔を飼い慣らしたヴァイオリニストだったのかもしれません。

ただ、残念なのは、驚くほどに録音が少ないことと、そのレパートリーが頑固なまでに狭いことです。

そして、共演者の選り好みも厳しかったのか、共演したピアニストはレオン・ポマーズとルドルフ・フィルクスニーの二人くらいです。そして、この二人との組み合わせもはっきりしていて、ベートーベンやモーツァルト、ブラームスのようなキッチリした作品はフィルクスニー、それ以外のもう少し肩のこらない作品の時はポマーズと組むという感じです。もちろん、ポマーズとは56年にブラームスのソナタを録音していますから例外はあります。

また、同じヴァイオリニストとしてはミルシテイン、指揮者で言えばワルターやセルが共演者のメインだったので、その選別の潔さは際だっています。

彼女の演奏を一言で言えば「聡明」という言葉が最もピッタリでしょう。そして、その事はデ・ヴィートとやオークレールにもあてはまるのですが、その事を最も強く感じさせてくれるのがモリーニです。

彼女は、自分という存在をよくわきまえていて、それ以上に見せようと力むこともなく、それ以下だと嫌らしく卑下することもなく、自分自身が納得できる音楽をひたすら追求し続けた人でした。ですから、そう言う音楽に相応しくない音楽家と組むことは絶対になかったのです。

結果として、彼女が残した録音の数は本当に少ないのですが、驚くほどの粒ぞろいです。そして、その音楽はどれもがモリーニに相応しく、背筋がしっかりと伸びた清潔な佇まいを崩すことはありません。そして、それはヴァイオリンという楽器がもっているある種の官能性とは遠いところにあるものなので、彼女以外では聞くことのできない佇まいを持っています。

このモーツァルトのソナタにしても、こんなに折り目正しく演奏されるのは他では聞いた記憶がありません。

これはもう、頑張って落ち穂拾いしていく必要があるようです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)