Home|ミケランジェリ(Arturo Benedetti Michelangeli)|バッハ/ブゾーニ編:パルティータ第2番 - シャコンヌ

バッハ/ブゾーニ編:パルティータ第2番 - シャコンヌ

(P)アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ 1948年10月27日録音

Bach: Partita No.2 in D minor BWV1004 - Chaconne(Arr. Busoni)

パルティータ第2番 「Chaconne」

バッハがこれらの作品をいつ頃、何のために作曲したのかはよく分かっていません。一部には1720年に作曲されたと書いているサイトもありますが、それはバッハが(おそらくは)自分の演奏用のために浄書した楽譜に記されているだけであって、必ずしもその年に作曲されたわけではありません。さらに言えば、これらの6つの作品がはたして同じ目的の下にまとめて作曲されたのかどうかも不確かです。

しかし、その様な音楽学的な細かいことは脇に置くとしても、これらの作品を通して聞いてみると一つの完結した世界が見えてくるのはユング君だけではないでしょう。それは、どちらかと言えば形式がきちんと決まったソナタと自由に振る舞えるパルティータをセットととらえることで、明確な対比の世界が築かれていることに気づかされるからです。そして、そのパルティータにおいても、「アルマンド」-「クーラント」-「サラバンド」-「ジーグ」という定型様式から少しずつ外れていくことで、その自由度をよりいっそう際だたせています。そして、パルティータにおいて最も自由に振る舞っている第3番では、この上もなく厳格で堂々としたフーガがソナタの中で屹立しています。

この作品は演奏する側にとってはとんでもなく難しい作品だと言われています。しかし、その難しさは「技巧」をひけらかすための難しさではありません。

パルティータ2番の有名な「シャコンヌ」やソナタ3番の「フーガ」では4声の重音奏法が求められますが、それは決して「名人芸」を披露するためのものではありません。その意味では、後世のパガニーニの「難しさ」とは次元が異なります。

バッハの難しさは、あくまでも彼がヴァイオリン一挺で描き尽くそうとした世界を構築するために必要とした「技巧」に由来しています。ですから、パガニーニの作品ならば指だけはよく回るヴァイオリニストでも演奏できますが、バッハの場合にはよく回る指だけではどうしようもありません。それ以上に必要なのは、それらの技巧を駆使して描ききろうとしたバッハの世界を理解する「知性」だからです。

その意味では、ヴァイオリニストにとって、幼い頃からひたすら演奏テクニックを鍛え上げてきた「演奏マシーン」から、真に人の心の琴線に触れる音楽が演奏できる「演奏家」へとステップアップしていくために、一度はこえなければいけない関門だといえます。

パルティータ第2番ニ短調 BWV1004

シャコンヌとは、「上声は変わっていくのに、バスだけは同じ楽句に固執し執拗に反復するものである」と説明されています。上声部がどんなに変奏を展開しても、低声部で執拗に繰り返される主題が音楽全体の雰囲気を規定します。

しかし、その低声部での主題を聞き手が意識することはほとんどありません。冒頭にその主題が提示されますが、その後は展開される変奏の和声の最低音として姿をくらましてしまうからです。

ところが、姿をくらましても、それが和声進行のパターンを根底で支配するのですから作品全体に与える影響力は絶大であり絶対的です。

聞き手には移り変わっていく上声部のメロディラインしか意識には残らないでしょうが、執拗に繰り返される低声部の主題が音楽の支配権を握っています。

ですから、聞き手にはこの低声部の主題がそれとは明確に意識できない代物であっても、演奏する側はそのことを明確に意識して演奏する必要があります。

つまりは、スコアに書いてある音符をそれなりに音にするだけでは音楽にはならないのです。

そのことは、何もこの作品に限ったことではありませんが、シャコンヌはとりわけ演奏者サイドにその手の難しさを要求するようです。

1. Allemande

2. Courante

3. Sarabende

4. Gigue

5. Chaconne

氷の巨匠

後年、「氷の巨匠」とも呼ばれるようになった「アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ」の若き時代(28歳)の録音です。若き時代にコルトーから「リストの再来」と言われたエピソードは有名ですが、私の聞くところでは(あまり当てにはならないのですが・・・)、彼の凄さはそう言うテクニック面での凄さではなくて、彼がイメージする氷のような精緻な姿を譜面から描き出すところにこそあるのだと思います。ですから、それはスコアに忠実という「即物主義」的な仮面をかぶりながらも、その音楽はきわめて「主観的」であり、その主観的なイメージを聞き手に納得させるために彼のテクニックは奉仕しているように聞こえるのです。

そう言えば、彼は大変な完璧主義者であり、その結果としての「キャンセル魔」であったのは有名な話です。そして、チェリビダッケほど極端ではないにしても「録音」という行為に懐疑的であったようで、70年代以降にある程度まとまった録音を残すまではきちんとしたセッション録音は多くはありません。

今回、その様な録音嫌いだった若き時代の数少ないセッション録音を引き出してきたのですが、なるほど後のミケランジェリを十分に想像させる音楽となっていることに気づかされます。

例えば、このブゾーニ編曲のシャコンヌは、基本的にはいくつも旋律線を横に流していくのが不得手なピアノのために、その横のラインを縦に積み直したような音楽になっています。バッハは基本的に対位法の音楽家ですから、こういう風にホモフォニックな響きに書き換えられるとバッハらしさが希薄になります。

しかし、ミケランジェリにとっても、バッハは当然の事ながらその様なホモフォニックな響きではなかったようで、このどちらかと言えば不自由なスコアを前にしてもバッハらしい幾何学的な美しさを表出しようと努めています。

また、世間ではこれは「録音」が悪くて、ミケランジェリが何をしているか分からないという評もあるのですが、きちんと再生すればそれほど悪い録音とは思わないはずです。

確かに、低域と高域の両端はかなりダラ下がりの特性なので何となく一枚ベールがかぶったような感じはします。しかし、ピアノの響きの美味しい部分である中域は上手にすくい取っていますから、ミケランジェリのしたいことははっきりと分かりますし、その響きの美しさも十分に楽しめます。

確か時代術的制約のある中での録音ですが、大切なことはそれをすくい取る人の献身です。この録音からは演奏者、録音陣ともにその様な献身が感じ取れます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

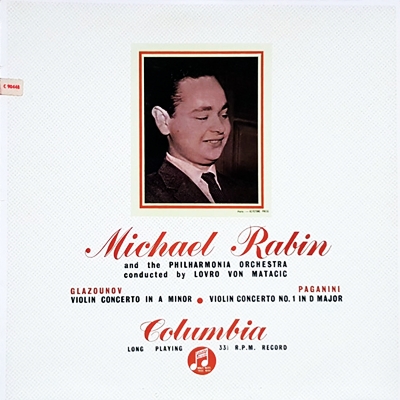

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)