Home|ヴァンデルノート(Andre Vandernoot)|モーツァルト:交響曲第41番 ハ長調 "Jupiter", K.551

モーツァルト:交響曲第41番 ハ長調 "Jupiter", K.551

アンドレ・ヴァンデルノート指揮 パリ音楽院管弦楽団 1957年録音

Mozart:交響曲第41番 ハ長調 "Jupiter" K.551 「第1楽章」

Mozart:交響曲第41番 ハ長調 "Jupiter" K.551 「第2楽章」

Mozart:交響曲第41番 ハ長調 "Jupiter" K.551 「第3楽章」

Mozart:交響曲第41番 ハ長調 "Jupiter" K.551 「第4楽章」

これもまた、交響曲史上の奇跡でしょうか。

1788年という年はモーツァルトにとっては「フィガロの結婚」「ドン・ジョヴァンニ」を完成させた年ですから、作曲家としての活動がピークにあった時期だと言えます。ところが生活はそれとは裏腹に困窮の極みにありました。

原因はコンスタンツェの病気治療のためとか、彼女の浪費のためとかいろいろ言われていますが、どうもモーツァルト自身のギャンブル狂いが一番大きな原因だったとという説も最近は有力です。

そして、この困窮の中でモーツァルトはフリーメーソンの仲間であり裕福な商人であったブーホベルクに何度も借金の手紙を書いています。

余談ですが、モーツァルトは亡くなる年までにおよそ20回ほども無心の手紙を送っていて、ブーホベルクが工面した金額は総計で1500フローリン程度になります。当時は1000フローリンで一年間を裕福に暮らせましたから結構な金額です。さらに余談になりますが、このお金はモーツァルトの死後に再婚をして裕福になった妻のコンスタンツェが全額返済をしています。コンスタンツェを悪妻といったのではあまりにも可哀想です。

そして、真偽に関しては諸説がありますが、この困窮からの一発大逆転の脱出をねらって予約演奏会を計画し、そのための作品として驚くべき短期間で3つの交響曲を書き上げたと言われています。

それが、いわゆる、後期三大交響曲と呼ばれる39番?41番の3作品です。

完成された日付を調べると、39番が6月26日、40番が7月25日、そして41番「ジュピター」が8月10日となっています。つまり、わずか2ヶ月の間にモーツァルトは3つの交響曲を書き上げたことになります。

これをもって音楽史上の奇跡と呼ぶ人もいますが、それ以上に信じがたい事は、スタイルも異なれば性格も異なるこの3つの交響曲がそれぞれに驚くほど完成度が高いと言うことです。

39番の明るく明晰で流麗な音楽は他に変わるものはありませんし、40番の「疾走する哀しみ」も唯一無二のものです。そして最も驚くべき事は、この41番「ジュピター」の精緻さと壮大さの結合した構築物の巨大さです。

40番という傑作を完成させたあと、そのわずか2週間後にこのジュピターを完成させたなど、とても人間のなし得る業とは思えません。とりわけ最終楽章の複雑で精緻きわまるような音楽は考え出すととてつもなく時間がかかっても不思議ではありません。

モーツァルトという人はある作品に没頭していると、それとはまったく関係ない楽想が鼻歌のように溢れてきたといわれています。おそらくは、39番や40番に取り組んでいるときに41番の骨組みは鼻歌混じりに(!)完成をしていたのでしょう。

我々凡人には想像もできないようなことではありますが。

30歳の若者にしか作れなかった音楽

ヴァンデルノートという名前を聞いてある種の「懐かしさ」を覚える人は、よほど年季の入ったクラシック音楽愛好家でしょう。なぜなら、65年には来日して、読売日響を指揮する颯爽とした姿を未だに懐かしく覚えている方もいるようですから。もちろん私などは足元にも及ばず、ただ「知識」として知っているだけの存在です。

ベルギー人であるヴァンデルノートは、ベルギー国立管弦楽団、ベルギー王立劇場(モネ劇場)の指揮者を歴任し、さらには同郷のクリュイタンスの推薦もあってパリ音楽院管弦楽団の指揮台にもたびたび登場しました。そして、63年にはシカゴ交響楽団を指揮してアメリカデビューも果たし、彼のことをクリュイタンスの後継者と見なす人も多かったようです。

しかし、そのようなキャリアを捨て去るように、彼は67年にブラバンド管弦楽団というあまり有名とは言い難いオケの首席指揮者に就任し、その後はベルギー国内での活動に専念するようになって、世界的には姿が消え去ったような存在となってしまいました。

あれっ?、これって誰かと似ていると思い当たった方がいれば、それもまたかなりのクラシック音楽通です。そう、これってペーター・マークとそっくりです。

くわしくは、こちら。・・・エライ古い文章ですが・・・。

ただ、少し違うのは、マークはそのようなドロップ・アウトによって、田舎の小さなオケを相手に言うに言われぬ素晴らし音楽の世界を作り上げてくれましたが、ヴァンデルノートの方は、その晩年に残した音楽を聞くと、かなり苦しいものになってしまっていることです。(ベルギー・フランス語放送管弦楽団を指揮したライブ録音・・・人によっては「なかったことにしたい」ような演奏らしいです)

そう言えば、彼とのコンビでモーツァルトのコンチェルトを録音したハイドシェクは、「演奏よりその後のビールにしか興味のない人物」と評していたそうです。

彼のドロップ・アウトの本当の理由は未だに「謎」らしいので、もしかしたら、マークのような深遠な理由が背景にあるのではなくて、意外と「飲んべえ」が原因だったのかもしれません。

ただし、彼が若手の指揮者としてキャリアを上っていこうとしている時代の録音には素晴らしいものがたくさんあります。

特に、今回取り上げたモーツァルトの交響曲は素晴らしい演奏です。この時、ヴァンデルノートは30歳になったばかりです。

クラシック音楽の世界というのは「シルバーシート優先」という麗しい「伝統」があって、とりわけ指揮者というのは年を重ねるほど芸に深みが出てくると信じられています。ですから、一般的には、こういう駆け出しの指揮者の音楽などというものはそれほど注目されないものです。

確かに、こういう評価の仕方は概ね正しいことが多いのですが、その反面、そう言う「若者」にしか為しえない音楽の形というものも存在することは事実です。

そう言えば、人はその一生において同じものを三回見ると言った人がいました。若いときには「発見」の喜びで見つめ、脂ののりきった壮年期にはそれを「確かめる」ように見つめ、そうして老年を迎えて「見納め」の思いで眺めるというのです。

そして、この録音はそのような若者でしか為しえないようなほとばしるような生命観に満ちあふれた音楽になっています。

演奏の基本的なスタンスは、この時代を席巻していたザッハリヒカイトな音楽作りでしょう。一見すると、彼は指揮台で何もしていないように聞こえます。しかし、聞こえてくる音楽はこの上なくしなやかで生命観にあふれていて、そこにはザッハリヒカイトという言葉から連想される素っ気なさや硬直した雰囲気などは微塵も存在しません。

とりわけ素晴らしいのは、そのような演奏のベクトルと作品の性格がベストマッチした35番「ハフナー」と36番「リンツ」です。次いで、38番「プラハ」も悪くないですし、41番の「ジュピター」も勢いがあって悪くないです。

ただし、モーツァルトの白鳥の歌と言われることもある39番は、勢いだけでは処しがたく、40番のト短調シンフォニーでは、そのデモーニッシュなテイストを持てあましているのがはっきりと感じ取れます。

ですから、全てが全て二重丸とは言いませんが、それでもこの「ハフナー」と「リンツ」の録音を残しただけでも、ヴァンデルノートの名前を記憶にとどめておく価値はあると思います。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

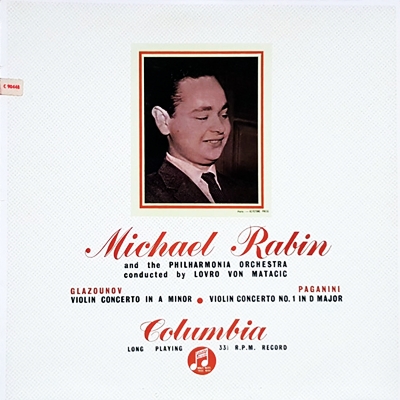

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)