Home|ボールト(Adrian Boult)|ベルリオーズ:序曲集

ベルリオーズ:序曲集

ボールト指揮 ロンドンフィル 1956年8月録音

Berlioz:序曲「宗教裁判官」

Berlioz:序曲「ウェイヴァリー」

Berlioz:序曲「リア王」

Berlioz:序曲「ロブ・ロイ」

Berlioz:序曲「ローマの謝肉祭」

Berlioz:序曲「海賊」

Berlioz:歌劇「ベンヴェヌート・チェッリーニ」 序曲

Berlioz:歌劇「ベアトリスとベネディクト」 序曲

管弦楽法の大家

特に、「管弦楽法」は後世の作曲家にも大きな影響を及ぼしたことで、管弦楽法の大家と評価されてきました。

しかし、同じように管弦楽法の大家と評価されたR.コルサコフやR.シュトラウスなどと比べれば、純粋な管弦楽曲をあまり残していません。

それは、ベルリオーズの興味が基本的には音楽とドラマの結合にあったためで、純粋な器楽による創作にはあまり力が注がれなかったためです。そのために、ベルリオーズの管弦楽作品として演奏されるのは、オペラなどの序曲として構想されながら、肝心のオペラは完成せずに序曲だけが残ったというパターンが非常に多いのが特徴です。また、オペラはほとんど上演されなけれども、序曲や劇中の音楽だけが有名になって通常のコンサートで演奏されるというパターンも随分とあります。

以下、今回アップした管弦楽曲について簡単に紹介しておきます。

*序曲「宗教裁判官」

オペラ「宗教裁判官」の序曲として作曲されたものですが、このオペラは結局は完成せず、その多くの素材は「幻想交響曲」の中に流用されています。ベルリオーズの最も初期の作品の一つです。

*序曲「ウェイヴァリー」

作品番号1が与えられていますが、時期的には序曲「宗教裁判官」に続いて作曲されたものと考えられています。この作品も序曲だけなのですが、創作のきっかけとなったのは当時話題となっていた歴史小説「ウェイヴァリー」に触発されたことでした。

この相前後して作曲された2つの管弦楽作品はパリ音楽院に入学して間もない頃に書かれたもので、ベルリオーズの出発点を示すものとして興味深い作品だと言えます。

*序曲「リア王」

ローマ賞を得てローマへの留学を果たしたベルリオーズは、結局はローマでの生活が嫌になりパリへと引き返します。しかし、その旅の途中で恋人の裏切りを知った大きな苦悩に苛まれます。この作品はそのような苦悩の中で作曲されたものですが、彼はリア王の物語にどのような思いを託したのか何も書き残していません。

しかし、老いたるリア王が嵐の中を彷徨う場面はまさにこの時のベルリオーズそのものであったことは容易に想像がつきます。

この作品も、序曲のみです。

*前奏曲「ロブ・ロイ」

この作品もローマ留学中に作曲されたもので、時期的には序曲「リア王」に続いて書かれたものと考えられています。これもまた、演奏会用の管弦楽作品として書かれたものなのですが初演の評判は芳しくなかったためにベルリオーズ本人によって破棄された経緯があります。

*序曲「ローマの謝肉祭」

ベルリオーズの管弦楽作品としては最も有名な作品です。この作品は歌劇「ベンヴェヌート・チェッリーニ」の第2幕への序曲として書かれたものです。しかし、その評判があまりにもよかったので、後に独立した作品として序曲「ローマの謝肉祭」と呼ばれるようになりました。

サルタレロという独特なリズムで爆発的なクライマックスが築かれるこの作品は、管弦楽法の大家と言われたベルリオーズの真骨頂が発揮されています。

*序曲「海賊」

この作品は何度もプログラムが改訂され、最終的にはバイロンの「海賊」を下敷きにして完成されたようです。ただし、その文学作品とこの音楽との間にどのような結びつきがあるのかはそれほど明瞭ではありません。

おそらくは、活動の場所を英国に広げようという意図があったのでしょうが、結果的にはあまり上手くいかなかったようです。

これもまた、序曲だけの演奏会用の作品です。

*歌劇「ベアトリスとベネディクト」 序曲

歌劇「ベアトリスとベネディクト」の第1幕への序曲です。

*歌劇「ベンヴェヌート・チェッリーニ」 序曲

歌劇「ベンヴェヌート・チェッリーニ」の第1幕への序曲です。

エッジの立った硬派なベルリオーズ

ベルリオーズと言えば真っ先に思い浮かぶのがミンシュの演奏です。最初は彼の録音をアップしようと思ったのですが、よく調べてみると59年に録音された一連の管弦楽作品は少しお蔵入りをしていたようで初出が61年でした。まさかと思ってあれこれ調べたのですが、どうやら間違いはないようで、これらの作品がいかにマイナーな作品だったかの証拠とも言うべき事実です。

そして、そのことを思えば、ボールト&ロンドンフィルという組み合わせで、このようなマイナー作品をリリースしたウェストミンスターというレーベルの心意気が嬉しいです。とは言え、こちらも56年に録音してリリースしたのが58年ですから、結構悩んだのかもしれません。

さて、演奏の方ですが、これはもうミンシュ&ボストン響とは対極にあるかともうほどにテイストが異なります。

とにかくミンシュの演奏は雄大にして濃厚です。そして、私たちはこの演奏でベルリオーズに親しんできましたから、ボールトの演奏を最初に聴いたときは、何だかスースーした感じがするほどにクリアでこぢんまりした感じがしました。有り体に言えば物足りなかったのです。

しかし、じっくりと聞き込んでいくと、その素っ気ないほどにザッハリヒな音楽作りでありながらクライマックスに向けてジワジワ盛り上がっていく雰囲気は悪くないと思えるようになってきます。一見すると無愛想なほどに硬派な音楽なのですが、押さえるべきところはしっかりと押さえているという風情です。

ボールトってこんな音楽を作る人だったんだと、しばし感心させられた次第です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

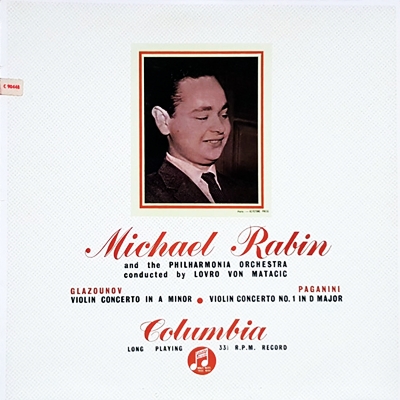

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)