Home|ハスキル(Clara_Haskil)|モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番ニ短調 K.466

モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番ニ短調 K.466

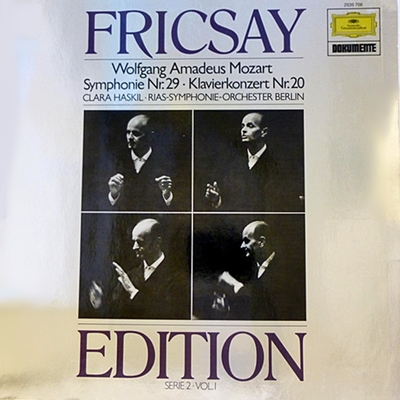

P:クララ・ハスキル フリッチャイ指揮 RIAS交響楽団 1954年1月11日録音

Mozart:Concerto No. 20 In D Minor For Piano And Orchestra, K.466 [1.Allegr]

Mozart:Concerto No. 20 In D Minor For Piano And Orchestra, K.466 [2.Romance]

Mozart:Concerto No. 20 In D Minor For Piano And Orchestra, K.466 [3.Rondo: (Allegro Assai)]

こににも一つの断層が口を開けています。

モーツァルトにとってピアノ協奏曲は貴重な商売道具でした。

特にザルツブルグの大司教との確執からウィーンに飛び出してからは、お金持ちを相手にした「予約演奏会」は貴重な財源でした。当時の音楽会は何よりも個人の名人芸を楽しむものでしたから、オペラのアリアやピアノコンチェルトこそが花形であり、かつての神童モーツァルトのピアノ演奏は最大の売り物でした。

1781年にザルツブルグを飛び出したモーツァルトはピアノ教師として生計を維持しながら、続く82年から演奏家として活発な演奏会をこなしていきます。そして演奏会のたびに目玉となる新曲のコンチェルトを作曲しました。

それが、ケッヘル番号で言うと、K413?K459に至る9曲のコンチェルトです。それらは、当時の聴衆の好みを反映したもので、明るく、口当たりのよい作品ですが、今日では「深みに欠ける」と評されるものです。

ところが、このK466のニ短調のコンチェルトは、そういう一連の作品とは全く様相を異にしています。

弦のシンコペーションにのって低声部が重々しく歌い出すオープニングは、まさにあの暗鬱なオペラ「ドン・ジョヴァンニ」の世界を連想させます。そこには愛想の良い微笑みも、口当たりのよいメロディもありません。

それは、ピアノ協奏曲というジャンルが、ピアノニストの名人芸を披露するだけの「なぐさみ」ものから、作曲家の全人格を表現する「芸術作品」へと飛躍した瞬間でした。

それ以後にモーツァルトが生み出さしたコンチェルトは、どれもが素晴らしい第1楽章と、歌心に満ちあふれた第2楽章を持つ作品ばかりであり、その流れはベートーベンへと受け継がれて、それ以後のコンサートプログラムの中核をなすジャンルとして確立されていきます。

しかし、モーツァルトはあまりにも時代を飛び越えすぎたようで、その様な作品を当時の聴衆は受け入れることができなかったようです。このような「重すぎる」ピアノコンチェルトは奇異な音楽としかうつらず、予約演奏会の聴衆は激減し、1788年には、ヴァン・シュヴィーテン男爵ただ一人が予約に応じてくれるという凋落ぶりでした。

早く生まれすぎたものの悲劇がここにも顔を覗かせています。

ソリストはつらい・・・ね・・・?

クララ・ハスキルの手になるモーツァルトのピアノ協奏曲をまとめて聴いてみました。ハスキルのモーツァルトと言えば今も評価が高く、一部では神格化されているような向きもありますが、逆にその反動で、あんな演奏のどこがいいのか全く分からないという率直な意見もネット上では散見されます。正直言って、既に内田光子などに代表されるようなすぐれたモーツァルト演奏を既に持っている「現在」から見れば、いつまでもハスキルを天まで持ち上げるのはいかがと思います。

しかし、彼女が活躍した40年代から50年代というのは、モーツァルト言うのは決してクラシック音楽の「本流」ではなかったと言うことも見ておく必要があります。おそらく、モーツァルトがクラシック音楽史における欠くべからざる存在であることが広く一般に認知され始めたのは生誕200年を迎えた1956年を境にしてからです。もちろん、それ以前にもアインシュタインに代表されるようなすぐれた研究や、日本においては小林秀雄の慧眼などもあったのですが、一般的にはクラシック音楽と言えば三大B、とりわけベートーベンこそがその本流であったのです。

そう言う時代背景の中にハスキルのモーツァルト演奏を置いてみれば、一般的には可愛らしくて愛らしい作品としか思われていなかったモーツァルトのピアノ音楽の中に、かくも深い人間的な感情が潜んでいることを見抜いて、それをこの上もない洗練された上品さで表現しきったことには驚きを禁じ得ません。

歴史は決して「阿呆の画廊」ではないのですから、個々の演奏というものもそれぞれの歴史的背景にの中に置いてこそ正当に評価ができるのだと言えます。

疑いもなく、ハスキルの歴史的な演奏を越える多くのすぐれた録音を私たちは持っていますから、それらを無視していつまでもハスキルを持ち上げのは誤りでしょう。それと同じように、内田やピリスの録音と比較してハスキルななんて過去の遺物で聞く価値なしと切って捨てるのも同じ意味で誤りです。

はてさて、実はこんな事を書くためにハスキルの録音を聞き始めたのではなかった、前置きのつもりがとんだ無駄話になってしまいました。

今回、書きたかったのは「ソリスト」は大変、ということだったのです。

今回聞いたセットの中にモーツァルト最後のピアノ協奏曲であるK.595が2曲入っていたのです。

・フェレンツ・フリッチャイ指揮、バイエルン国立管弦楽団 1957年5月7日録音

・オットー・クレンペラー指揮、ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団 1956年9月9日録音

驚いたのは、クレンペラーのぶっきらぼうなサポートの仕方と、それとは対照的とも言えるほどに丁寧で献身的にハスキルを支えるフリッチャイのサポートとの違いです。

クレンペラーと言えば、フォルム重視、厳格なリズムで格調の高い演奏を聴かせるというのが「売り」なのですが、かなり「困ったおじさん」だったと言うことでも有名な指揮者です。そして、ここでは、その「困った」部分が明らかに炸裂しています。

先ほどは「ぶっきらぼう」と表現したのですが、有り体に言えばきわめてぞんざいな演奏でオケの方も適当に鳴らしているだけで、機器用によってはセクハラ親父にいたぶられているような風情すらあります。

それと比べれば、フリッチャイのサポートは最初の一音からして全くの別物かと思えるほどの心のこもった暖かさに満ちています。

もちろん、こう書いたからといって、クレンペラーはフリッチャイに劣るつまらぬ指揮者だったと言っているわけではありません。明らかに、ここでのクレンペラーにはやる気が感じられません。

でも、ハスキルは頑張ってピアノを演奏しなければいけないのであって、このバックの中でも最善を尽くしている様子がよく分かります。

ソリストというのは、いつもいつも万全のサポートが得られるわけではありません。それでも、それを言い訳にすることはできず、その日のコンサートに足を運んでくれたお客さんとの関係で言えばまさに「一期一会」なのであって、どんな状況でもベストを尽くさないといけないのです。

たとえば、

・ピアノ協奏曲第23番K.488 オトマール・ヌシオ指揮、スイス・イタリア放送管弦楽団 1953年6月25日録音

と言う録音があります。

「スイス・イタリア放送管弦楽団」とは聞き慣れないオケですが、かつては本拠地の名を取って「ルガーノ・フィル」と呼ばれていました。シェルヘンと組んで、史上有名な爆裂型ベートーベン交響曲全集を録音したので有名なオケだと言えば思い当たる人もいるでしょう。

オトマール・ヌシオはこのオケを率いていた指揮者ですが、ハスキルという有名なソリストを招いて意欲に満ちているのが出だしの音からしてすぐに分かります。しかし、悲しいかな、その意欲はいつまでも続くことはなく、大事なところで響きが薄くなったり平板になったりして力不足を露呈しています。

それでも、ハスキルは頑張っています。

本当に「ソリスト」は大変です。

ハスキルとフリッチャイはどのような関係にあったのかは知りませんが、このフリッチャイという男は本当に誠実な指揮者です。

・ピアノ協奏曲第19番K.459 フェレンツ・フリッチャイ指揮 ケルン放送交響楽団 1952年5月30日録音

・ピアノ協奏曲第20番K.466 フェレンツ・フリッチャイ指揮 RIAS交響楽団 1954年1月10日録音

このどちらを聞いても、ハスキルへの尊敬と献身が感じられます。

たとえば、有名なニ短調のコンチェルトははっとするほどの暗めの表情で開始されます。しかし、その暗さが幻想的なまでにソッと入ってくるハスキルのピアノを引き立てているのがすぐに分かります。

こういう指揮者ばっかりだったらソリストも幸せなのでしょうが、世の中はそんなに甘くないと言うことです。

そして、最後に聞いたのはジェントルマンとして有名なシューリヒトと、職人クリュイタンスとのコンビです。

・ピアノ協奏曲第9番K.271 カール・シューリヒト指揮 シュトゥットガルト放送交響楽団 1952年5月23日録音

・ピアノ協奏曲第24番K.491 アンドレ・クリュイタンス指揮 フランス国立放送管弦楽団 1955年12月8日録音

どちらも、実に端正で折り目正しいサポートです。クリュイタンスは本番になると突然練習とは違うことをしたりする面もあるのですが、ここではきっちりとサポートしているのが分かります。

おそらく、ソリストというのは、コンサートの直前に会場に乗り込んで直接音を出してみないと、そのコンサートがどのようなものになるのかは分からないのでしょう。どんなに高名な指揮者であっても、偶々その時は調子が悪かったりやる気がなかったりすることもあるでしょうし、オケのレベルがげんなりするようなものであることもあるでしょう。

それでも、ソリストは「一期一会」の出会いを期待して詰めかける観客のためにベストを尽くさなければいけない存在です。

ハスキルのライブ録音を次から次へと聞いてみて、そんな愚につかないことが頭をよぎった土曜の休日でした。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2011-03-06:nako

- ハスキルさんの盛大なアップ、ありがとうございます。

クレンペラー以外は持っていなかった演奏なので、さっそく全部ダウンロードさせていただきました。

決して神格化するつもりはないのですが、ハスキルさんのモーツァルトは、わたしにとっては別格です。

最近のモーツァルト弾きと言われる方の演奏も幾つか聴きましたが、この方のほど胸に染み入る演奏にはなかなか出逢えません。

つらい時も楽しい時も、何も言わずにそばにいてくれる、人生を共に歩んでくれるような演奏です。

この方は、モーツァルトを通して、人生そのものを弾いているのではないかと思ったりします。

ハスキルさんというピアニストを知っただけでも、クラシックを聴き始めて、ユングさんのサイトを知って、本当によかったなと思います。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)